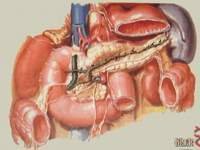

重症急性胰腺炎

重症急性胰腺炎(SAP)属于急性胰腺炎的特殊类型,是一种病情险恶、并发症多、病死率较高的急腹症,占整个急性胰腺炎的10%~20%。20世纪80年代,多数病例死于疾病早期,直至近10年来,随着SAP外科治疗的进展,治愈率有所提高,但总体死亡率仍高达17%左右。

简介

重症急性胰腺炎(SAP)属于急性胰腺炎的特殊类型,是一种病情险恶、并发症多、病死率较高的急腹症,占

X光

X光 整个急性胰腺炎的10%~20%。20世纪80年代,多数病例死于疾病早期,直至近10年来,随着SAP外科治疗的进展,治愈率有所提高,但总体死亡率仍高达17%左右。

病因

70%~80%的重症急性胰腺炎是由于胆道疾病、酗酒和暴饮暴食所引起的。

(一)胆道结石

近年来的研究表明,以往所谓的特发性急性胰腺炎(IDP)中有70%是由胆道微小结石引起的,这种微小结石的成分主要是胆红素颗粒,其形成与肝硬化、胆汁淤积、溶血、酗酒、老龄等因素有关。微小结石的特点是:①大小不超过3~4mm,不易被B超发现;②胆红素颗粒的表面很不规则,一旦进入胰管,容易损伤胰管而引起炎症和感染;③胆石的太小与急性胰腺炎的危险性呈反比,微小胆石引起的急性胰腺炎比大结石引起的急性胰腺炎更为严重。若临床上怀疑此病,可做急诊内镜逆行胰胆管造影(ERCP)或十二指肠引流,将收集到的胆总管内的胆汁进行显徽镜检查,即可明确诊断。对确诊为微小胆石的病人,首选的治疗方法是行胆囊切除术。

(二)功能障碍

肝胰壶腹括约肌功能障碍可使壶腹部的压力升高,影响胆汁与胰液的排泄,甚至导致胆汁逆流人胰管,从而引发急性胰腺炎。1998年Welega分别检测了急性胰腺炎病人肝胰壶腹括约肌(SD)、胆总管(CBD)及胰管(PD)的压力,发现全部胆源性急性胰腺炎病人的SD、CBD和PD的压力均显著升高,非胆源性急性胰腺炎中有65%的病人SD压力升高,56%的病人CBD和PD的压力升高。作者认为肝胰壶腹括约肌功能障碍是非胆源性急性胰腺炎与非酒精性急性胰腺炎的致病因素。

(三)酗酒或暴饮暴食

因酗酒和暴饮暴食引起重症急性胰腺炎的病人以男性青壮年为主,暴饮暴食和酗酒后,可因大量食糜进入十二指肠、酒精刺激促胰液素和胆囊收缩素释放而使胰液分泌增加,进而引起乳头水肿和肝胰壶腹括约肌痉挛,最终导致重症急性胰腺炎发病。

发病机制

(一)胰腺的自身消化

重症急性胰腺炎的发病机制主要是胰液对胰腺及其周围组织自身消化的结果。正常人胰液在体内不发生自

胰腺

胰腺 身消化,是因为有以下几种防御机制:①胰管上皮有黏多糖保护层;②胰腺腺泡有特异的代谢功能可阻止胰酶侵入细胞内;③进入胰腺的血流中有中和胰酶的物质等。此外,胰蛋白酶等大部分胰酶在分泌时以不激活的状态存在,即以酶原的形式存在,这时胰酶无自身消化作用。上述的正常防御功能可能会遭到破坏,如胰管阻塞,刺激胰酶分泌的作用突然增加,感染的胆汁或十二指肠液侵入腺泡等因素,均可导致胰管内压增加、腺泡破裂,暴发性地释放出所有胰酶,包括蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶等,从而造成了胰腺酶性的自身消化。此外,在急性胰腺炎时许多酶系统也被激活:①胶原酶可使炎症扩散;②弹性硬蛋白酶可损害血管壁引起出血;③蛋白水解酶复合体可使组织坏死进一步蔓延扩散;④脂肪酶可以使胰周脂肪组织(如肠系膜根部、小网膜囊、腹膜后间隙、肾床、主动脉两侧、盆腔等)形成脂肪坏死区。钙离子和坏死的脂肪结合形成皂化斑,这是血钙下降的原因之一。同时,胰腺本身的坏死组织分解溶化后可产生血管活性物质,如血管舒缓素、激肽及前列腺素等,使周围血管张力降低,加上胰周大量液体渗出、血容量锐减、血压下降均可进一步造成循环功能紊乱及肾脏损害。此外,坏死毒素中尚有心肌抑制因子和休克肺因子,可以引起心、肺功能的损害。各器官功能障碍还可涉及肝脏和中枢神经系统等。所有这些病变统称为“酶性休克”。

(二)细胞因子

早在20世纪90年代初就已发现炎性细胞因子在急性胰腺炎导致的全身性炎症中起重要作用。在急性胰腺炎中这些炎性细胞因子互相关联和累积作用,可导致血管渗漏、低血容量、多系统器官衰竭等危象的发生。近年来大量的研究证明,急性胰腺炎病损的胰腺组织作为抗原或炎症刺激物,激活了巨噬细胞而释放出炎症介质,造成细胞因子网络和免疫功能紊乱,很可能就是急性胰腺炎易于从局部病变迅速发展为全身炎症综合征(SIRS)及多系统器官衰竭的重要原因。1998年Perejaslov报道重症急性胰腺炎合并脓毒败血症的病人,其免疫功能及激素水平均发生变化,54.3%的病人因血中胰岛素和C肽减少而发生高血糖,47.3%的病人早期皮质醇含量增高,当合并有脓毒败血症时,67.3%的病人出现皮质醇及T淋巴细胞活性下降,免疫应答细胞减少。脓毒败血症时补体系统的连锁反应可激活产生C3a、C4a、C5a等过敏毒素,这些毒索均使血管渗透性增加,促进细胞因子释放,如TNF、lL-l、IL-6、IL-8和PAF等增多。因而认为检测血液中此类细胞因子的浓度,有助于判断胰腺病变的严重程度、病情的发展和预后等。与此同时,急性胰腺炎病人也存在一些保护性细胞因子和内生性细胞因子拮抗剂,主要有:IL-2、IL-10、可溶性TNF受体(STNFR)和IL-1受体拮抗剂(IL–1ra)。这些因子可用于治疗重症急性胰腺炎,减轻胰腺和其他脏器的损伤,缓解病情,改善预后,降低死亡率。细胞因子可能会成为今后治疗重症急性胰腺炎的一个新途径。近年来人们还注意到白细胞及其代谢产物,如细胞质、弹性蛋白酶等酶类物质和氮氧化合物等在加重胰腺的炎症反应中可能起一定作用,可导致多系统并发症的发生。同时还注意到微循环障碍可能是引起胰腺坏死的重要因素。

临床表现

重症急性胰腺炎的主要临床表现和实验室检查有以下异常:

(一)腹痛腹痛是重症急性胰腺炎的主要临床表现之一,持续时间较长,如有渗出液扩散人腹腔内可致全腹痛。但有少数病人,尤其是年老体弱者可无腹痛或仅有轻微腹痛,对于这种无痛性重症急性胰腺炎应特别警惕,很容易漏诊。

(二)黄疸如黄疸呈进行性加重,又不能以急性胆管炎等胆道疾病来解释时,应考虑有重症急性胰腺炎的可能。

(三)休克重症急性胰腺炎常有程度不同的低血压或休克,休克既可逐渐出现,也可突然发生,甚至在夜间发生胰源性猝死,或突然发生休克而死亡。部分病人可有心律不齐、心肌损害、心力衰竭等。

(四)高热在急性胰腺炎感染期,由于胰腺组织坏死,加之并发感染或形成胰腺脓肿,病人多有寒战、高热,进而演变为败血症或霉菌感染。

(五)呼吸异常重症急性胰腺炎的早期可有呼吸加快,但无明显痛苦,胸部体征不多,易被忽视。如治疗不及时,可发展为急性呼吸窘迫综合征。

(六)神志改变重症急性胰腺炎可并发胰性脑病,表现为反应迟钝、谵妄,甚至昏迷。

(七)消化道出血重症急性胰腺炎可并发呕血或便血。上消化道出血多由于急性胃黏膜病变或胃黏膜下多发性脓肿所致;下消化道出血多为胰腺坏死穿透横结肠所致。

(八)腹水合并腹水者几乎全为重症急性胰腺炎,腹水呈血性或脓性,腹水中的淀粉酶常升高。

(九)皮肤黏膜出血重症急性胰腺炎病人的血液可呈高凝状态,皮肤黏膜有出血倾向,并常有血栓形成和局部循环障碍,严重者可出现弥散性血管内凝血(DIC)。(十)脐周及腰部皮肤表现部分病人的脐周或腰部皮肤可出现蓝紫色斑,提示腹腔内有出血坏死及血性腹水。脐周出现蓝紫色斑者称为Cullen征,腰部皮肤出现蓝紫色斑者则称为Grey-Tumer征。

(十一)血、尿淀粉酶一般急性胰腺炎病人的血、尿淀粉酶均升高,若在升高的基础上又突然明显

X光

X光 降低,则提示预后不良。此外,尚有10%的病人在整个病程中血清淀粉酶始终正常。当病情严重程度与淀粉酶升高幅度不成正比时,应给予重视并采取相应处理。(十二)血清正铁血红蛋白(MHA)当腹腔内有游离血液存在时,MHA可呈现阳性,这有助于重症急性胰腺炎的诊断。但应注意的是,坏死性出血性肠炎、绞窄性肠梗阻、肠系膜血管阻塞时也可以出现MHA阳性,应注意加以鉴别。

(十三)腹部X线平片如有十二指肠或小肠节段性扩张或右侧横结肠段充气梗阻,常提示有腹膜炎及肠麻痹的存在。前者称为警哨肠曲征,后者称为结肠切割征,多与重症急性胰腺炎有关。

(十四)B超B超检查可发现胰腺明显肿大、边缘模糊、不规则、回声增强、不均匀等异常,胰腺中还可有小片状低回声区或无回声区。

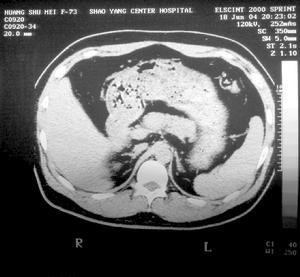

(十五)CTCT检查是诊断重症急性胰腺炎的重要手段,准确率可达70%~80%,可显示胰腺和胰腺后的图像。重症急性胰腺炎可见肾周围区消失、网膜囊和网膜脂肪变性、密度增厚、胸腔积液、腹水等病变。

病程分期

全病程大体可以分为三期,但不是所有患者都有三期病程,有的只有第一期,有的有两期,有的有

三期。

1.急性反应期:自发病至2周,可有休克、呼吸功能障碍、肾功能障碍和脑病等并发症。

2.全身感染期:发病2周~2个月,以全身细菌感染、深部真菌感染或双重感染为其主要临床表现。

3.残余感染期:时间为发病2~3个月以后,主要临床表现为全身营养不良,存在后腹膜或腹腔内

残腔,常常引流不畅,窦道经久不愈,伴有消化道瘘。

临床诊断

重症急性胰腺炎

急性胰腺炎伴有脏器功能障碍,或出现坏死、脓肿或假性囊肿等局部并发症者,或两者兼有。常见腹部体征有上腹部明显的压痛、反跳痛、肌紧张、腹胀、肠鸣音减弱或消失等。可以有腹部包块,偶见腰肋部皮下淤斑征(Grey―Turner征)和脐周皮下淤斑征(Cullen征)。可以并发一个或多个脏器功能障碍,也可伴有严重的代谢功能紊乱,包括低钙血症(血钙<1.87retool/L)。增强CT为诊断胰腺坏死的最有效方法,B超及腹腔穿刺对诊断有一定帮助。APACHEⅡ评分I>8分。BahhazarCT分级系统≥Ⅱ级。

二、暴发性急性胰腺炎在重症急性胰腺炎患者中,凡在起病72h内经正规非手术治疗(包括充分液体复苏)仍出现脏器功能障碍者,可诊断为暴发性急性胰腺炎。暴发性急性胰腺炎病情凶险,非手术治疗常不能奏效,常继发腹腔间隔室综合征。

严重度分级

重症急性胰腺炎无脏器功能障碍者为I级,伴有脏器功能障碍者为Ⅱ级,其中72h内经充分的液体复苏,仍出现脏哭功能障碍的Ⅱ级重症急性胰腺炎患者属于暴发性急性胰腺炎。

局部并发症

一、急性液体积聚

发生于胰腺炎病程的早期,位于胰腺内或胰周,无囊壁包裹的液体积聚。通常靠影像学检查发现。影像学上为无明显囊壁包裹的液体积聚。急性液体积聚多会自行吸收,少数可发展为急性假性囊肿或胰腺脓肿。二、胰腺及胰周组织坏死

重症胰腺炎

重症胰腺炎 指胰腺实质的弥漫性或局灶性坏死,伴有胰周脂肪坏死。根据感染与否,又分为感染性胰腺坏死和无菌性胰腺坏死。增强CT是目前诊断胰腺坏死的最佳方法。在静脉注射增强剂后,坏死区的增强度不超过50Hu(正常区的增强为50~150Hu)。坏死感染的特点是临床出现脓毒综合征,增强CT证实坏死病灶存在,有时可见气泡征。包裹性坏死感染,临床表现为不同程度的发热、虚弱、胃肠功能障碍、分解代谢和脏器功能受累,多无腹膜刺激征,有时可以触及上腹部或腰胁部包块,CT扫描主要表现为胰腺或胰周包裹性低密度病灶。

三、急性胰腺假性囊肿

指急性胰腺炎后形成的由纤维组织或肉牙囊壁包裹的胰液积聚。急性胰腺炎患者的假性囊肿少数可通过触诊发现,多数通过影像学检查确定诊断。常呈圆形或椭圆形,囊壁清晰。

四、胰腺脓肿

发生于急性胰腺炎胰腺周围的包裹性积脓,含少量或不含胰腺坏死组织。脓毒综合征是其最常见的临床表现。它发生于重症胰腺炎的后期,常在发病后4周或4周以后。有脓液存在,细菌或真菌培养阳性,含极少或不含胰腺坏死组织,这是区别于感染性坏死的特点。胰腺脓肿多数情况下是由局灶性坏死液化继发感染而形成的。

治疗方案

急性反应期的处理

1.针对病因的治疗:(1)胆源性急性胰腺炎:首先要鉴别有无胆道梗阻病变。凡伴有胆道梗阻者,一定要及时解除梗阻。首选作经纤维十二指肠镜下行Oddi括约肌切开取石及鼻胆管引流,或联合腹腔镜胆囊切除,或作开腹手术,包括胆囊切除,胆总管探查,明确胆总管下端有无阻塞。胰腺受累明显者需要可加作小网膜囊胰腺区引流。若无胆道梗阻者先行非手术治疗,待病情缓解尽早进行进一步诊断和治疗。胆源性的病因有时很隐蔽,如胆泥阻塞,需要通过密切的临床观察、肝功能化验和影像检查加以识别,对于非手术治疗不能奏效而又怀疑有胆道梗阻者可以做ERCP以明确胆道病因,同时置管引流。

(2)高血脂性急性胰腺炎:近年来明显增多,因此人院时一定要询问高血脂、脂肪肝和家族性高血脂病史,以及是否应用可能升高血脂的药物,静脉抽血时注意血浆是否已成乳糜状,需要早期监测血脂。三酰甘油>11.3mmol/L易发生急性胰腺炎,需要在短时间内降至5.65mmol/L以下。这类患者要限用脂肪乳剂,避免应用可能升高血脂的药物。药物治疗可以采用小剂量低分子肝素和胰岛素,主要是增加脂蛋白酶的活性,加速乳糜微粒的降解;快速降脂技术有血脂吸附和血浆置换。

(3)酒精性急性胰腺炎:针对酒精性急性胰腺炎的可能致病机制,强调减少胰液分泌、胃酸分泌、改善十二指肠酸化状态;强调缓解Oddi括约肌痉挛,改善胰液的引流状态。

(4)其他病因:对于其他能发现的病因,也要及时针对病因治疗,如,高钙性急性胰腺炎大多与甲状旁腺功能亢进有关,需要作降钙治疗和相应的甲状旁腺手术。对于病因不明者,在按病程分期选择相应治疗的同时,仔细观察有无隐匿病因出现。

2.非手术治疗:

(1)液体复苏、维持水电解质平衡和加强监护治疗。由于胰周及腹膜后大量渗出,造成血容量丢失和血液浓缩,又由于毛细血管渗漏存在,需要以动态监测CVP或PWCP及HCT作为指导,进行扩容,并要注意晶体胶体比例,减少组织间隙液体潴留。应注意观察尿量和腹内压的变化,同时注意维护机体的氧供和内脏功能监测。

(2)胰腺休息疗法,如禁食、胃肠减压、抑酸和抑酶治疗。

(3)预防性抗生素应用:主要针对肠源性革兰阴性杆菌易位,应采用能通过血胰屏障的抗生素,如喹诺酮类、头孢他啶、碳氢酶烯类及甲硝唑等。

(4)镇静、解痉、止痛处理。

(5)中药生大黄15g,胃管内灌注或直肠内滴注,每132次。中药皮硝全腹外敷,500g,每132次。(6)预防真菌感染:可采用氟康唑。

(7)营养支持:在内环境紊乱纠正后,在肠功能恢复前,可酌情选用肠外营养;一旦肠功能恢复,就

要早期进行肠内营养,一定要采用鼻空肠管输注法,根据肠道功能壮况,选用合适的配方、浓度和速度,一定要逐步加量,同时严密观察耐受反应。

3.早期识别暴发性急性胰腺炎和腹腔间隔室综合征:

在早期进行正规的非手术治疗包括充分液体复苏和去除病因治疗的同时,密切观察脏器功能变化,如果脏器功能障碍呈进行性加重,即可及时判断为暴发性急性胰腺炎,需要争取早期手术引流,手术方式尽量简单以渡过难关。若患者无手术条件,需要积极创造,包括应用机械通气改善机体氧供,应用血滤纠正内环境紊乱的危象等。

重症急性胰腺炎

重症急性胰腺炎 腹腔内压(intra―abdominalpressure,IAP)增加到一定程度,一般来讲,当IAP~>25cmH2O(1cmHO=0.098kPa)时,就会引发脏器功能障碍,出现腹腔间隔室综合征(abdominalcompartmentsyndrome。ACS)。本综合征常是暴发性急性胰腺炎的重要合并症及死亡原因之一。腹腔内压测定的简便、实用方法是经导尿管膀胱测压法,患者平卧,以耻骨联合作为0点,排空膀胱后,通过导尿管向膀胱内滴人100ml生理盐水,测得平衡时水柱的高度即为IAP。ACS的治疗原则是及时采用有效的措施缓解腹内压,方法包括腹腔内引流、腹膜后引流以及肠道内减压,需要酌情选用。

4.治疗中出现坏死感染者应中转手术治疗:在正规的非手术治疗过程中,若怀疑有感染时,则要作CT扫描,判断有困难时可以在CT导引下作细针穿刺抽吸术(FNA),以判别胰腺坏死及胰外侵犯是否已有感染。对临床上出现明显脓毒综合征或腹膜刺激征者,或CT上出现气泡征者,可细针穿刺抽吸物涂片找到细菌或真菌者,均可判为坏死感染,应立即转手术治疗。手术方法为胰腺感染坏死组织清除术及小网膜腔引流加灌洗,有胰外后腹膜腔侵犯者,应作相应腹膜后坏死组织清除及引流。对于有胆道感染者,加作胆总管引流。需作空肠营养性造瘘。必要时切口部分敞开。

全身感染期的治疗

1.根据细菌培养及药敏试验,选择敏感的抗生素。

2.结合临床征象作动态CT监测,明确感染灶所在部位。在急性炎症反应期过后,体温再度上升,

或者高热不降,要怀疑坏死感染或胰腺脓肿的出现,要作CT扫描。患者出现明显脓毒综合征,排除导管感染等因素,-CT扫描见胰腺或胰周有坏死病灶或包裹性液性病灶存

胰腺及其周围器官

胰腺及其周围器官 在,可以不依赖CT气泡征,或细针穿刺抽吸物涂片找到细菌或真菌,而做出坏死感染或胰腺脓肿的临床判断。对感染病灶,进行积极的手术处理是控制感染的关键之一。对坏死感染,包括包裹性坏死感染,需要作坏死组织清除引流术,术后持续灌洗,有时需要再次清创;对胰腺脓肿可以采用手术引流或经皮穿刺引流,但要密切注意引流情况,若引流不满意,应及时作手术引流;对有胰外后腹膜腔侵犯者,应作相应腹膜后坏死组织清除及引流,或经腰侧作腹膜后引流。需作空肠营养性造瘘。

要通过手术止血,由于组织和血管往往较脆,可以用1/2弧的小圆针或者4―6个“0”的损伤血管缝线扎止血;对坏死感染出血需要一边清除坏死组织,一边止血;肉芽出血无需手术处理。同时做好凝血机制的监测和纠正。

残余感染期的治疗

1.通过造影明确感染残腔的部位、范围及毗邻关系,注意有无胰瘘、胆瘘及消化道瘘存在。

2.继续强化全身支持疗法,加强营养支持,改善营养状况。如果存在上消化道功能不全或十二指肠瘘,则需要采用空肠营养。

3.及时作残腔扩创引流,对不同消化道瘘作相应的处理。

二、局部并发症的治疗原则

1.急性液体积聚:多会自行吸收,无需手术,也不必穿刺,使用中药皮硝外敷可加速吸收,500g皮硝装在棉布袋内作腹部大面积外敷,每天更换两次。

2.胰腺及胰周组织坏死:坏死感染,需作坏死组织清除术加局部灌洗引流;对无菌坏死原则上不作手术治疗,但是症状明显,加强治疗无效者应作手术处理;对于包裹性坏死感染,需要做坏死组织清除术加局部灌洗引流。

3.急性胰腺假性囊肿:囊肿长径<6cm,无症状,不作处理,随防观察;若出现症状、或体积增大或继发感染则需要手术引流或经皮穿刺引流,如果穿刺引流不畅,则改行手术引流;囊肿大于6cm,经过3个月仍不吸收者,作内引流术,术前可行ERCP检查,明确假性囊肿与主胰管的关系。对于因症状出现或体积增大,不能观察到3个月的者,在作作手术治疗的时候,可以根据术中情况决定是否作内引流,如果囊肿壁成熟,囊内无感染、无坏死组织,则可行内引流术,否则作外引流。

4.胰腺脓肿:胰腺及胰外侵犯区临床及CT证实确有脓肿形成者,应立即作手术引流,或先作经皮穿刺引流,但引流效果不明显者,应立即作手术引流。