重叠需求理论

概述

重叠需求理论

重叠需求理论 重叠需求理论产生于1961年,是瑞典经济学家林德(Staffan B. Linder)在<论贸易和转换>一书中提出的,他从需求的角度阐述了部门内贸易发展的原因,是对古典贸易理论的补充;对于发达国家之间在二战后国际贸易的迅速发展,特别是产业内贸易理论做出了巨大贡献。重叠需求理论与要素禀赋理论各有其不同的适用范围,要素禀赋理论主要解释发生在发达国家与发展中国家之间的产业间贸易(Inter-industry trade),即工业品与初级产品或资本密集型产品与劳动密集型产品之间的贸易;而重叠需求理论则适合于解释发生在发达国家之间的产业内贸易(Intra -industry trade),即制造业内部的一种水平式贸易。因此,重叠需求理论是对要素禀赋理论的发展和完善。

基本观点

瑞典经济学家林德(S.B.Linder)提出了偏好相似理论(或称重叠需求理论)。林德指出,平均收入水平相似的国家消费需求变化趋于一致,而两个国家需求偏好越相似,需求结构重叠程度越大,相互间开展工业品贸易的可能性越大。偏好相似理论有助于解释经济发展水平相近的国家之间大量开展的电信产业内贸易。代表性需求理论的基本观点是,重叠需求是国际贸易产生的一个独立条件。两国之间的需求结构若是越接近,则两国之间进行贸易的基础就越雄厚。当两国的人均收入水平越接近时,则重叠需求的范围也就越大,两国重复需要的商品都有可能成为贸易品。如果各国的国民收入不断提高,则由于收入水平的提高,新的重复需要的商品便不断地出现,贸易也相应地不断扩大,贸易中的新品种就会不断地出现。所以,收入水平相似的国家,互相间的贸易关系就可能越密切;反之,如果收入水平相差悬殊,则两国之间重复需要的商品就可能很少,贸易的密切程度也就很小。

意义

1.需求相似理论表明,收入水平相近的国家之间存在产业内贸易的基础

2.需求相似理论对于解释第二次世界大战以来迅速发展的发达国家之间的产业内贸易具有特别的意义

假设条件

重叠需求理论

重叠需求理论 需求相似理论两个假设条件: 1、需求结构不同的假设(或称消费者行为假设):假设在一国之内,需求受消费者的收入水平决定。不同收入阶层的消费者偏好不同,收入越高的消费者就越偏好奢侈品,收入越低的消费者就越偏好必需品,但如果消费者收入水平相同,则其偏好也相同。一般情况下,一国对该国平均档次的商品的需求量最大,其成为代表性需求。

2、两国需求重叠的假定:厂商根据消费者的收入水平与需求结构来决定其生产方向与内容,而生产的必要条件是对其产品有效需求的存在;如果两国的平均收入水平相近,则两国的需求结构也必定相似。反之,如果两国的收入水平相差很大,则他们的需求结构也必存在显著的差异。

国内生产的产品有富余,有能力向国外出口产品。 两个国家的偏好相似,需求结构接近,或者说需求结构的重叠部分越大,两国间的贸易量就越大。两国人均收入水平相近,则需求结构相似,需求重叠部分就越大,两国间的贸易 量就越大。在此基础上,贸易按照以下流程进行:一国人均收入水平提高—— 对工业制成品尤其是奢侈品的需求增加(恩格尔定律)——带动本国工业制成品生产增加,结果使产量的增加超过了需求的增长,从而有能力出口——对于这类产 品,只有收入水平相近的国家才会有较多的需求,因而出口对象国是收入水平相近,需求相似的国家,这样就使得两国间贸易量增大。林德的理论从偏好相似和重叠需求的角度,对发达国家之间的北—北贸易的快速发展作出了解释,所以称为“重叠需求论”。

核心内容

重叠需求理论

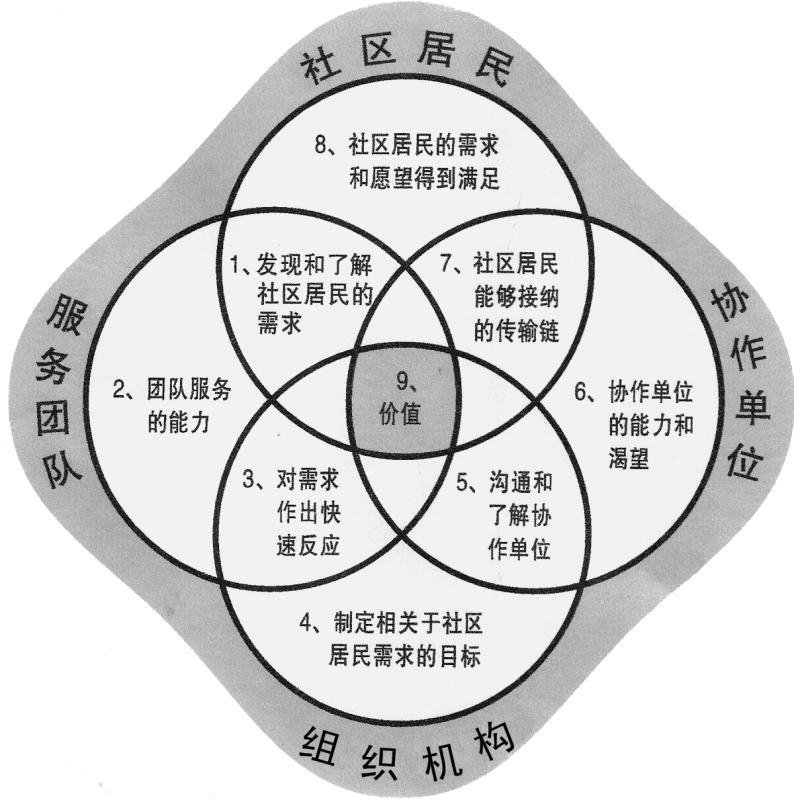

重叠需求理论 它的核心内容是需要层次结构。 马斯洛的理论提出,人的需要有一个从低级到高级发展的过程。每个时期都有一种需要占主导地位。而其他需要则处于从属地位。

生理需要是人类的第一层次需要,指能满足个体生存所必须的一切需要,如食物、衣服、性欲等等。安全需要是人类的第二层次需要,指能满足个体免于身体与心理危害恐惧的一切需要,如收入稳定、强大的治安力量、福利条件好、法制健全等等。社交需要是人类的第三层次需要,指能满足个体与他人交往的一切需要,如友谊、爱情、归属感等等。尊重需要是人类的第四层次需要,指能满足他人对自己的认可及自己对自己认可的一切需要,如名誉、地位、尊严、自信、自尊、自豪等等。自我实现需要是人类最高层次需要,指满足个体把各种潜能都发挥出来的一种需要,如不断的追求事业成功、使技术精益求精等等。其中底部的三中需要可称为缺乏型需要,只有在满足了这些需要个体才能感到基本上舒适。顶部的两种需要可称之为成长型需要,因为它们主要是为了个体的成长与发展。

理论的局限

这一理论假定在较低层次的需要满足以后,才能上升到较高层次的需要。尽管这在技术上是真实的,然而各种需要的满足不仅具有先后顺序,事实上,还具有并存性。一个人尽管还没有满足安全需要,就可能已经满足了其自尊的需要。 这一理论假定各种需要的顺序是准确的和适用的。很清楚的是,文化会使以上假设产生差异。一个典型欧洲血统的美国人,可能在先满足生存需要之后,才去追求自我实现的需要。与此正好相反,一个典型的印度人却是尽管他(她)将要饿死,也要去实现自身的价值。

实证分析

重叠需求理论

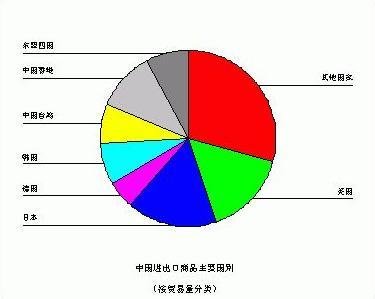

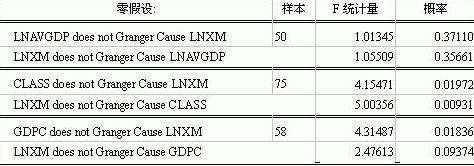

重叠需求理论 2003年全年中国外贸进出口总值高达8512.1亿美元,比上年凈增2304亿美元,增长37.1%,为1980年以来增速最快的一年;进、出口贸易规模分别突破4000亿美元大关,其中出口4383.7亿美元,增长34.6%;进口4128.4亿美元,增长39.9%;全年实现贸易顺差255.3亿美元,比上一年度降低了16%。2003年,年中国与主要贸易伙伴双边贸易实现全面快速增长,2003年中国的三大贸易伙伴国分别是日本、美国和欧盟,与日本、美国、欧盟等3大贸易伙伴的双边贸易总额均突破千亿美元大关。根据中国海关的数据,日本连续11年成为中国第一大贸易伙伴,2003年中日贸易额的增长幅度为31.1%,贸易总额达1335.8亿美元,但新华社没有给出进口和出口的分类数字;中国同其第二大贸易伙伴美国的双边贸易在2003年增长了30%,达到1263.3亿美元,中美贸易顺差超过500亿美元;而中国同第三大贸易伙伴欧盟的双边贸易在2003年激增了44.4%,达到1252.2亿美元。中国与韩国和东盟国家的贸易也保持了快速增长的良好势头,双边贸易增长速度均在20%以上,贸易增长速度均超过了40%。中国同世界各国进出口贸易发展势头良好。依据瑞典经济学家林德尔(Linder,1961),影响不同国家之间贸易格局的主要因素是国内需求特征,因此各国应该与具有相似需求的国家存在大量贸易额。中国的贸易情况是否符合林德尔的需求相似偏好理论。将通过对中国2003年国别贸易结构进行实证检验,说明中国的贸易情况偏离了需求相似偏好理论。

重叠需求理论,是瑞典经济学家林德尔于1961年在其论文《论贸易和转变》提出的。林德尔认为国际贸易是国内贸易的延伸,产品的出口结构、流向及贸易量的大小决定于本国的需求偏好,而一国的需求偏好又决定于该国的平均收入水平。这是因为三个方面的原因。首先,产品的出口建立在国内基本需求基础上。其次,产品流向、贸易量取决于两国需求偏好的相似程度。最后,一国需求偏好取决于该国的平均收入水平。平均收入水平越高,对消费的需求的质和量都会提高;平均收入水平越高,对先进的资本设备需要越高。因此两国人均收入相同,需求偏好相似,两国间贸易范围可能最大。但如果人均收入水平相差较大,需求偏好相异,两国贸易则会存在障碍。若两国中一国具有某种产品的比较优势,而另一国没有对这种商品的需求,则两国无从发生贸易。因此,各国应当出口那些拥有巨大国内市场的制成品,即大多数人需要的商品,一国在满足这样一个市场需求的过程中,可以从具有相似偏好和收入水平的国家获得出口该类商品所必需的经验和效率,具有相似偏好和收入水平的国家之间的贸易量是最大的。基于该理论,企业首先应选择国内市场巨大的产业进行出口贸易,同时最有可能发生在偏好相似的国家之间(往往是相邻国家市场),因此,国际化经营往往表现为渐进式。渐进式国际化经营的产业往往是国内外需求偏好相似的产业,根据林德尔的理论,国际贸易被视为国内贸易的延伸,因此产业一开始往往表现为国内经营,待国内市场饱和后或因偶然机会(被动地)才向外延伸到国际市场,根据需求偏好相似原则,首先选择的是相邻国家市场,而后才是全球市场。林德尔还认为,一国将出口那些国内需求规模大,或如他所声称的“具有代表性的需求”的产品。按其所述,这种结果之所以会出现,是因为厂商往往对国内生意的机会更敏感;发明、创新也往往由国内市场没能解决的问题所激发;对新产品的不断改进也只有在为国内消费者的接受的情况下,才能带来显著的成本降低。