讽诵

讽诵,汉语词汇,拼音fěng sòng,释义为背诵;朗读,诵读。

- 中文名称 讽诵

- 拼音 fěng sòng

- 解释 背诵;朗读,诵读

基本简介

讽诵,汉语词汇。

拼音:fěng sòng

释义:1、背诵。2、朗读;诵读。

讽诵

讽诵 词目

讽诵

拼音

fěng sòng

出处与详解

1、背诵。

①《周礼·春官·瞽蒙》:"讽诵诗,世奠系。" 郑玄 注:"讽诵诗,谓暗读之不依咏也。"

②《汉书·艺文志》:" 孔子 纯取 周 诗,上采 殷 ,下取 鲁 ,凡三百五篇。遭 秦 而全者,以其讽诵,不独在竹帛故也。"

③《南史·文学传·任孝恭》:"精力勤学,家贫无书,常崎岖从人假借,每读一遍,讽诵略无所遗。"

④章炳麟 《国故论衡·文学总略》:"古之言文章者,不专在竹帛讽诵之间。"

2、朗读;诵读。

①北齐 颜之推 《颜氏家训·勉学》:"﹝ 田鹏鸾 ﹞年十四五,初为阍寺,便知好学,怀袖握书,晓夕讽诵。"

②明 海瑞 《兴革条例·礼属》:"讽之读书者,非但开其知觉而已,亦所以沉潜反覆而存其心,抑扬讽诵以宣其志也。"

③鲁迅 《书信集·致陶亢德》:"大札与《人间世》两本,顷同时拜领,讽诵一过,诚令人有萧然出尘之想。"

④王闿运 《湘绮楼论诗文体法》:" 晋 人浮靡,用为谈资,故入以玄理; 宋 齐游宴,藻绘山川; 梁 陈 巧思,寓言闺闼:皆知情不可放,言不可肆,婉而多思,寓情於文,虽理不充周,犹可讽诵。"

相关链接

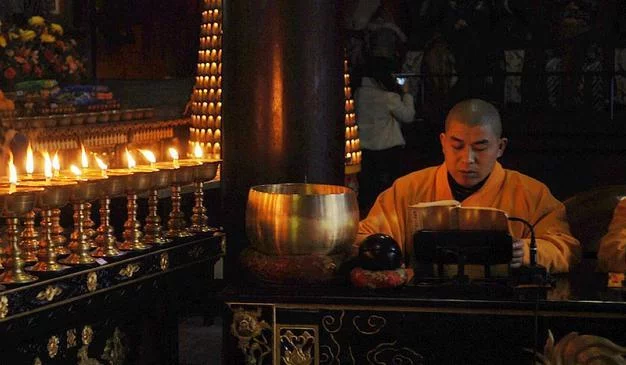

讽咏谙诵之意。又作诵经、讽经、讽读、读经。即出声读诵经文、偈颂等。其讽诵法,原为印度婆罗门间,所行六行之一,佛教徒亦承用之,讽颂经典供养僧,称讽供。于禅林,讽经依对象、时间、场合不同而分多种:如每日粥罢、斋罢、放参罢之三时上殿讽经,称三时讽经;每月朔望之祝圣讽经;为"具应供之德"之无量贤圣及十六大阿罗汉,而讽诵应供经;此外尚有半斋讽经、日中讽经、土地堂讽经、祖堂讽经、韦驮天讽经、朝课讽经、晚课讽经等。

另有抑扬顿挫地诵读:讽诵古诗.