岩鹨

岩鹨(学名:Prunellidea)是岩鹨科岩鹨属13种鸟类的统称。广泛分布于古北界。中国有1属9种。体型似麻雀但稍大。为高山鸟,栖息于2200~3100米的高山针叶林带及多岩地带或灌木丛中,冬天下降至溪谷中栖息。常在岩石附近及灌木丛中寻食。食物以昆虫为主,辅以植物果实。大多居住在欧洲和亚洲的山区。

- 中文名 岩鹨

- 学名 Prunellidea

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

- 纲 鸟纲

形态特征

该科鸟类体形均较小,如一般麻雀大小。嘴细尖,嘴基较宽,而在嘴长的中间部位有一明显的紧缩,这是该科鸟类特异之处;鼻孔大而斜向,并有皮膜盖着;嘴须少而柔软;前额羽稍松散,并不彼此紧贴覆盖;尾为方尾或稍凹;跗跖前缘具盾状鳞。

代表物种褐岩鹨,前额、头顶、枕褐色或暗褐色,头两侧黑色,有一长而宽阔的白色或皮黄白色眉纹。背、肩灰褐或棕褐色、具暗褐色纵纹,腰和尾上覆羽淡褐色无纵纹。尾褐色具淡色羽缘。翅褐色,羽缘色亦淡,中覆羽和大覆羽具淡色尖端。眼先、颊、耳羽黑色。颏、喉白色或皮黄白色,其余下体赭皮黄色或淡棕黄色,腹中部较淡。 虹膜黄色到暗褐色,嘴黑色或暗角褐色,嘴基较淡,脚肉色或黄褐色。

大小量度:体重♂18~19g,♀14~18g;体长♂148~164mm,♀126~144mm;嘴峰♂10~11mm,♀10~12mm;翅♂73~78mm,♀72~77mm;尾♂66~73mm,♀61~67mm;跗跖♂19~20mm,♀19~21mm。

(注:♂雄性;♀雌性)

栖息环境

岩鹨为高山鸟,栖息于2200米到3100米左右的高山针叶林带及多岩地带或灌木丛中,冬天下降至溪谷中栖息,生活在海拔较高的裸岩、荒漠地区或荒漠干燥的灌丛、草丛地区,亦有在林间居民点附近或林缘灌丛。

生活习性

岩鹨除繁殖期成对或单独活动外,其他季节多呈家族群或小群活动。性活泼而机警,在地面上活动和觅食,当人接近时,则立刻起飞,飞不多远又落入灌丛或杂草丛中。主要以甲虫、蛾、蚂蚁等昆虫为食,也吃蜗牛等其他小型无脊椎动物和植物果实、种子与草子等植物性食物。在高山、荒漠和林间居民点的篱棚附近常能听到其清脆悦耳的鸣叫声在灌木丛中或冬天的雪地上跳跃,常由一个岩石上飞向另一个岩石。性较羞怯,见人常藏匿在灌木丛中。鸣声除平常飞翔时发出的高声外,还有一种多变化的婉转动听的鸣声。

分布范围

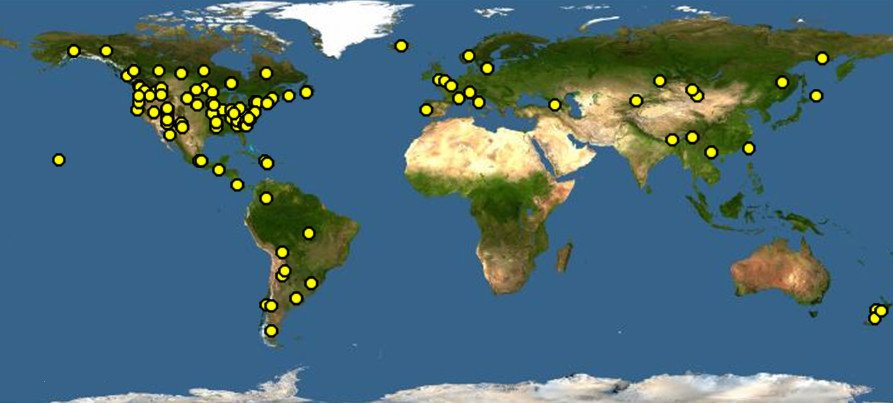

分布从北欧的斯堪底那维亚,英国,法国,北非至中东到喜马拉雅山脉周围地区。是古北界的代表鸟类。

分布范围

分布范围 繁殖方式

繁殖期5~7月。4月中下旬雄鸟即开始占区,站在岩石或大的石头上鸣叫。巢置在多岩山地的岩石下及岩隙间,以禾本科的穗、枯茎、枯叶、细草根、细技及苔藓等制成,为碗形,铺有残羽、兽毛或纤维状细茎等。卵每产4~5枚,卵淡蓝色,光滑无斑,有的钝端微被褐色小斑点,卵为椭圆形。孵化大约15日而出雏、雌雄共同育雏。

物种分类

中文学名 | 拉丁学名 | 命名者及年份 |

|---|---|---|

黑喉岩鹨 | Prunella atrogularis | Brandt,1843 |

领岩鹨 | Prunella collaris | Swinhoe,1870 |

也门岩鹨 | Prunella fagani | Ogilvie-Grant, 1913 |

褐岩鹨 | Prunella fulvescens | Severtsov, 1873 |

高原岩鹨 | Prunella himalayana | - |

栗背岩鹨 | Prunella immaculata | Hodgson,1845 |

贺兰山岩鹨 | Prunella koslowi | - |

林岩鹨 | Prunella modularis | - |

棕眉山岩鹨 | Prunella montanella | - |

眼斑岩鹨 | Prunella ocularis | Radde's Accentor,1884 |

鸲岩鹨 | Prunella rubeculoides | Moore,1854 |

红岩鹨 | Prunella rubida | - |

棕胸岩鹨 | Prunella strophiata | Blyth,1843 |

以上资料来源

种群现状

该科物种分布范围广,不接近物种生存的脆弱濒危临界值标准(分布区域或波动范围小于20000平方公里,栖息地质量,种群规模,分布区域碎片化),种群数量趋势稳定,因此被评价为无生存危机的物种。

保护级别

全部列入2012年濒危物种红色名录ver 3.1。近危(NT)--1种;低危(LC)--12种。