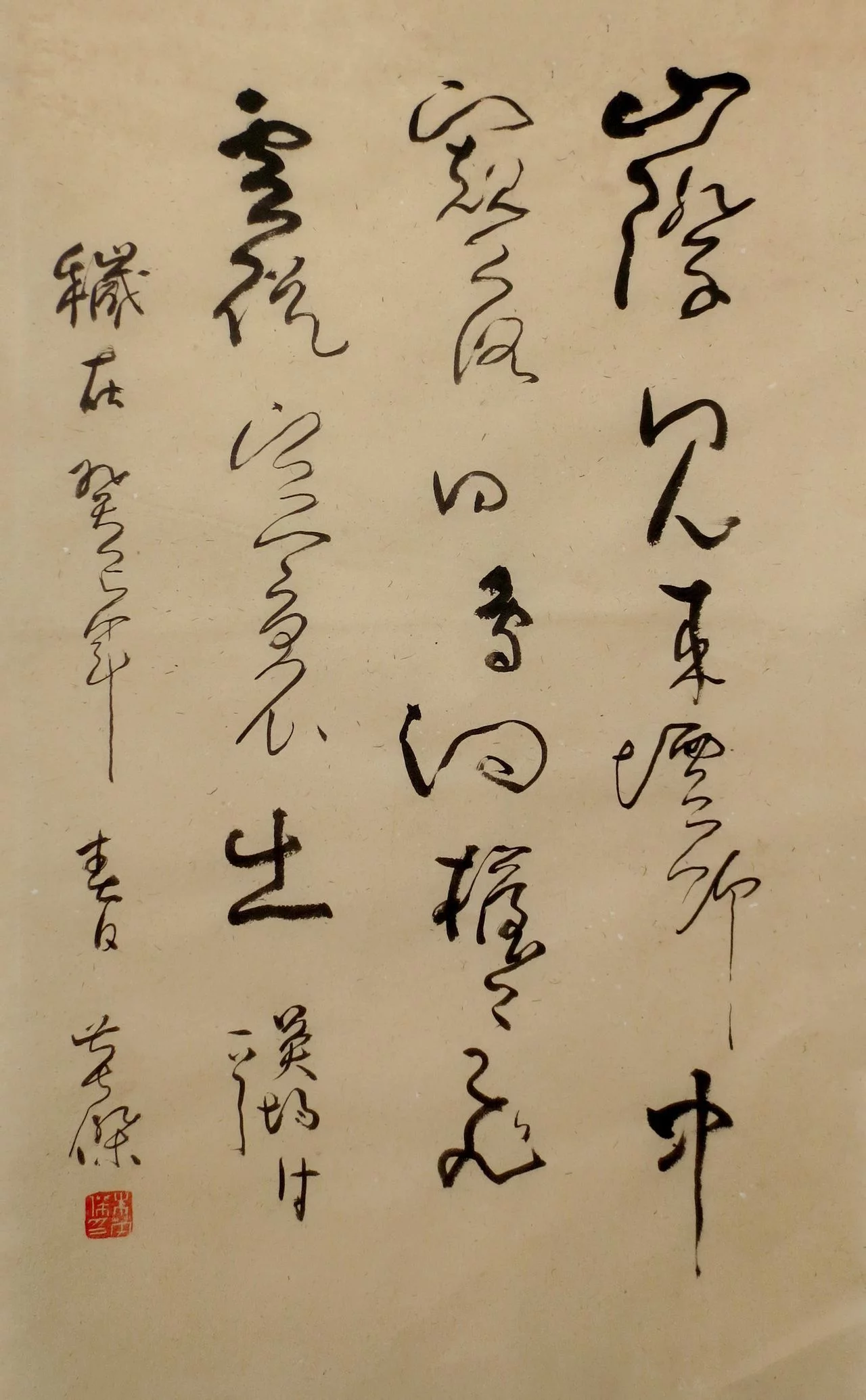

山中杂诗·山际见来烟

《山中杂诗·山际见来烟》是吴均所作的《山中杂诗三首》中的第一首,一作《还山》。此诗通过描写诗人住在山中的有趣生活,非常贴切地表现了诗人当时的那种闲适的心境。在写作手法上,语言清新优美,文字简练利落;文章条理分明,表现角度多样;写景状物生动逼真,抓住特征寓情于景。

- 作者 吴均

- 作品名称 山中杂诗·山际见来烟

- 作品别名 山中杂诗三首其一

- 创作年代 南朝梁

- 文学体裁 五言诗

作品原文

山中杂诗

山际见来烟,竹中窥落日。

鸟向檐上飞,云从窗里出。

注释译文

词句注释

①山际:山边,山与天相接的地方。

②云雾,云气。

③竹中:竹林丛中。

④窥(kuī):从缝隙中观看。

⑤落日:夕阳。亦指夕照。

⑥檐(yán):房檐。

⑦出:飘出。

白话译文

山峰上缭绕着阵阵的岚气云烟,

竹林的缝隙里洒落下夕阳的余晖。

鸟儿欢快地飞向屋檐,

白白的云儿竟然从窗户里飘了出来。

创作背景

由于吴均的仕途之路坎坷崎岖,后又因私著《齐春秋》而触怒龙颜遭贬谪归乡,他一度心灰意冷,产生遁世的想法。在云游山水之际,他留下了一些美轮美奂的包括《山中杂诗》在内的"山水诗"。

作品赏析

文学鉴赏

开头一句平起:"山际见来烟,"一个"来"字轻轻写出,可以想象,在薄暮朦胧的背景上,几点炊烟徐徐飘来,袅袅婷婷,渐渐化入淡蓝的天空。在那片恬静的山野之中,不难体会到诗人那种闲适的心境。接下一句:"竹中窥落日",诗人隐居在山中,欣赏山景,视点是不断移动变化着的。第一句的视点是在一个比较开阔而居高的地段,俯瞰着地下的景色,而这一句则表明诗人已置身于一簇簇茂盛的野竹林中,西下的落日,把金黄的光线投下来,一个"窥"字,境界全出。在茂盛的竹林里是看不到整个太阳的,看到的只是太阳光从竹林丛的缝隙中探射进来的一道道光线,斑驳陆离,气象万千,所以这"窥"字,与其说是诗人的主观视点,不如说是太阳的多情渗透;另外这一"窥"字的运用,还给人一种诙谐滑稽的感觉,表现了诗人闲适之外还带有一种孩童般的天性,可以说是"不着一字,尽得风流韵味"的了。后两句"鸟向檐上飞,云从窗里出",前句看起来很平,但这是一句过渡,表明诗人已回到了居所门外,落日时分,燕子麻雀也纷纷归巢了,正在屋檐上叽喳着欢蹦乱跳。这句对环境是一种渲染,对尾句则又是一种"启对",于是,"云从窗里出",显得和谐、自然,对得也比较工整。同时在声音的效果上,前句热闹,后一句则以奇静收住,非常符合诗人的整个心境,也为全诗创造完成了如下境界:太阳落山了,山中的暮气吸尽了太阳的余热,渐渐化作一片片云雾,缭绕翩跹,看去似从窗里徐徐飘出。

诗写得十分精炼。四句写出四个各自独立的画面,如同电影镜头的连接那样,合起来使人感到高而深的山中是那么清幽,甚至冷寂。烟、日、鸟、云都在动,但给人的印象却是无限的静。由这一片寂静,又使人感到诗人心中是那么清静。他没有一点儿杂念,只是静静地观赏着这一切。如果细细吟味,还可感到三、四句隐隐流露出诗人的几分新奇感。高飞的鸟与屋檐齐高,白云由窗间流出,这种景象在平地上见不到,因而使诗人感到有趣。

四句是两副对子。前两句"见"、"窥"的主体是诗人,后两句的主体则是"鸟"和"云"。前两句的节奏是二、一、二,后两旬是二、二、一。这样,全诗虽然篇幅短小,内容单纯,却因旬式的不同而有所变化,以至于不显得单调了。

名家点评

《南史·文学传》:"均文体清拔,有古气"。

《梁书·吴均传》亦载:"均文体清拔有古气"。

沈约:"一简之内,音韵尽殊,两句之中,轻重悉异"。

胡震亨:"情语不妨险诨"。

谢榛《四溟诗话》:"才胜商山四,文高竹林七"。

沈德潜:"四句写景,自成一格。"

林家骊《吴均集校注》:"吴均诗歌最主要的特色是在浓烈而质素的抒情这一点上,继承了汉魏古诗的传统。深沉的、绵绵无尽的情思,作一种内心独自式的抒发,亦写景物,而写景物不是目的,景物也不是对象,对象是内心,是心象。这就是古诗的基本表现特色。"

作者简介

吴均(469年-520年)南朝梁文学家、史学家。字叔庠,吴兴故鄣(今浙江安吉西北)人。出身寒微,有才学。梁初,柳恽为吴兴太守,召为主簿,常有赋诗。后为建安王记室,迁国侍郎,入为奉朝请。因私撰《齐春秋》,触犯梁武帝,被免职。后奉诏撰《通史》,未及成书即去世。今存书130余首。其诗语言流畅,音韵和谐,风格清丽,艺术成就较高。又以小品礼札见长,《与宋元思书》、《与施从事书》等,皆为六朝骈文名作。时人仿效其文体,称为"吴均体"。明人辑有《吴朝请集》。《梁书》、《南史》皆有传。