孟轲

孟轲 ,河南师范大学政治与公共管理学院教授。

2021年10月,入选第十一批河南省优秀专家人选公示名单。

基本信息

作者简介

徐钧

约公元一二七四年前后在世]秉国,兰溪人。生卒年均不详,约宋度宗咸淳末前后在世。与金履群,善履群尝延,致以教授诸子。钓取通鉴所载,君相事贯,人为一诗,总一千五百首,今本史咏集二卷,仅存三分之一,于唐而止,《四库未收书目》传于世。

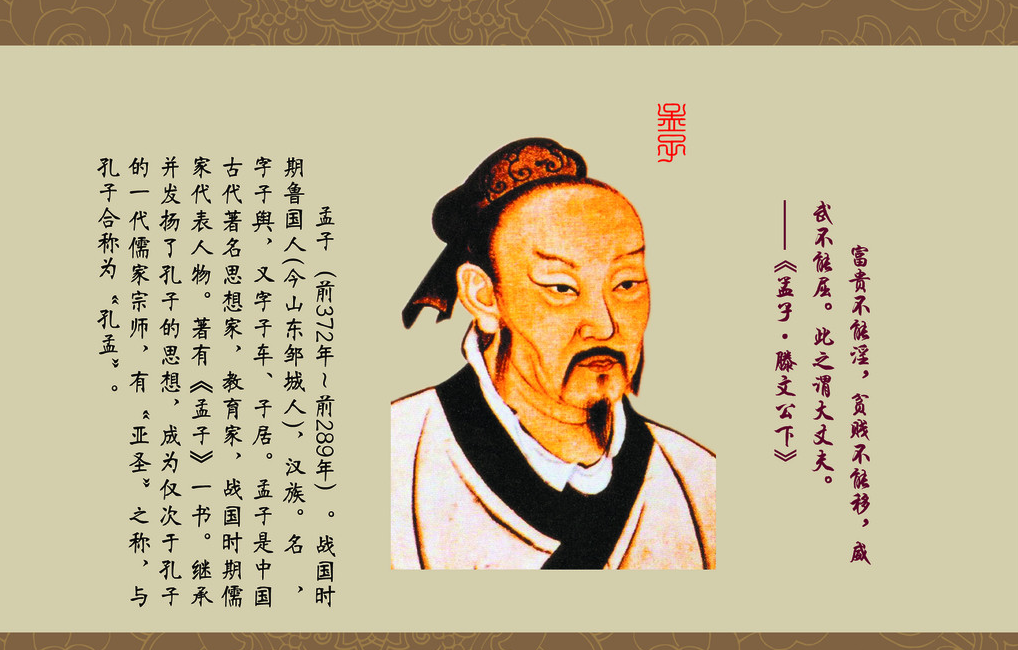

孟子简介

孟子(前372年-前289年),名轲,字子舆(待考,一说字子车或子居)。战国时期鲁国人,鲁国庆父后裔。中国古代著名思想家、教育家,战国时期儒家代表人物。著有《孟子》一书。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。

中文名:孟轲 外文名: Mencius 别名:孟子,子舆,子车,子居,亚圣

民族:华夏族 出生地:邹(今山东邹城市) 出生日期:公元前372年 逝世日期:公元前289年。

职业:学者,思想家

主要成就:孟子被加封为“亚圣公”,以后就称为“亚圣”,其思想与孔子思想合称为孔孟之道

代表作品:《孟子》

所处时代:春秋战国时期。

孟子曾仿效孔子,带领门徒游说各国。孟子但是不被当时各国所接受,退隐与弟子一起著述。有《孟子》七篇传世,篇目为:《梁惠王》上、下;《公孙丑》上、下;《滕文公》上、下;《离娄》;《万章》上、下;)《告子》上、下;《尽心》上、下。其学说出发点为性善论,提出“仁政”、“王道”,主张德治。 南宋时朱熹将《 孟子》与《论语》、《大学》、《中庸》合在一起称“四书”。从此直到清末,“四书”一直是科举必考内容。孟子的文章说理畅达,发挥详尽气势充沛并长于论辩。

孟子

孟子 孟子是鲁桓公的庶长子公子庆父的后代,公子庆父之子公孙敖另立一族,为孟孙氏,或称仲孙氏、孟氏。齐宣公四十八年(公元前408年),齐国攻破了孟孙氏的的食邑郕城,孟孙氏子孙遂分散开来。孟子的祖先就从鲁国迁居到邹国(今山东省邹县),于是孟子自此成了邹国人。相传其父名为激,字公宜;其母亲的姓氏也有仉氏与李氏之说。据说,孟子三岁丧父,孟母艰辛地将他抚养成人,孟母管束甚严,其“孟母三迁”、“断杼教子”等故事,成为千古美谈,是后世母教之典范。

生平简介

孟子的出生距孔子之死(前479年)大约百年左右。 孟子字号在汉代以前的古书没有记载,但魏、晋之后却传出子车、子居、子舆等多个不同的字号,字号可能是后人的附会而未必可信。

孟子(约前372~前289),战国时期伟大的思想家,儒家的主要代表之一。名轲,邹(今山东邹城市)人。约生于周烈王四年,约卒于周赧王二十六年。相传孟子是鲁国贵族孟孙氏的后裔,幼年丧父,家庭贫困,曾受业于子思的学生。学成以后,以士的身份游说诸侯,企图推行自己的政治主张,到过梁(魏)国、齐国、宋国、滕国、鲁国。当时几个大国都致力于富国强兵,争取通过暴力的手段实现统一。孟子的仁政学说被认为是“迂远而阔于事情”,没有得到实行的机会。最后退居讲学,和他的学生一起,孟子“序《诗》、《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。

孟子

孟子 孟子哲学思想的最高范畴是天。孟子继承了孔子的天命思想,剔除了其中残留的人格神的含义,把天想象成为具有道德属性的精神实体。他说:“诚者,天之道也。”孟子把诚这个道德概念规定为天的本质属性,认为天是人性固有的道德观念的本原。孟子的思想体系,包括他的政治思想和伦理思想,都是以天这个范畴为基石的。

孟子本为“鲁国三桓”之后,父名激,母仉氏。孟子远祖是鲁国贵族孟孙氏,后家道衰微,因而从鲁国迁居邹国。

孟子三岁丧父,孟母艰辛地将他抚养成人。孟母管束甚严,其“孟母三迁”、“孟母断织”“不敢去妇”等故事,成为千古美谈,是后世母教之典范。《韩诗外传》载有孟母“断织”等故事,《列女传》载有孟母“三迁”和“去齐”等故事。

据《列女传》和赵岐《孟子题辞》说,孟子曾受教于孔子的孙子子思。但从年代推算,似乎不可信。《史记.孟子荀卿列传》说他“受业子思之门人”,这倒是有可能的。有一种说法是,孟子在十五、六岁时到达鲁国后拜入孔子之孙子思的门下,但根据史书考证发现孟子出生时子思已逝世三十载。所以还是如《史记》中所记载的受业于子思的门人的说法比较可信。就连孟子自己也曾说:“予未得为孔子之徒也,予私淑诸人也。”(《孟子 离娄下》)无论是否受业于子思,孟子的学说的确受到了子思的影响。所以,荀子把子思和孟子列为一派,这就是后世所称儒家中的思孟学派。(孔子逝世后,儒家分为八派)

大事件表

周烈王4年己酉(公元前372年)

孟子约生于此时孟子

周显王12年魏惠王13年韩昭侯6年 甲子(公元前357年)

孟子约十五岁,受业于子思门人

周显王17年秦孝公10年 己巳(公元前352年)

孟子约二十岁,欲休妻

周显王37年己丑(公元前332年)

孟子在邹,答邹穆公问

周显王38年庚寅(公元前331年)

孟子居平陆

周显王39年辛卯(公元前330年)孟子名言

孟子到任国,拜访季任

孟子在邹,与屋庐子、曹交问答

周显王40年齐威王28年 壬辰(公元前329年)

孟子约四十三岁,首次至齐

齐相储子来见孟子

周显王41年齐威王30年宋君偃后元1年 癸巳(公元前328年) 孟子与告子辩论

孟子劝蚳鼃向齐王进谏

孟子与匡章交游

孟子离开齐国,前往宋国

周显王42年宋君偃后元2年甲午(公元前327年)

孟子至宋

周显王43年宋君偃后元3年 乙未(公元前326年)

孟子在宋,与滕国世子相会

孟子与宋人勾践论游说之道

周显王44年宋君偃后元4年秦惠文王13年 丙申(公元前325年)

孟子离开宋国,回到邹

周显王45年梁惠王后元11年 丁酉(公元前324年)

孟子在邹,滕文公派然友问丧礼

孟子由邹之滕,推行仁政

山东邹城孟子故里周显王46年魏惠王后元12年 齐威王34年 戊戌(公元前323年)

孟子与农家陈相辩论

周慎靓王1年魏后元15年 齐威王37年 辛丑(公元前320年)

梁惠王“厚币卑礼”召贤纳士

孟子见梁惠王,时约五十二岁

孟子与周霄论出仕

周慎靓王2年魏惠王后元16年齐宣王1年 壬寅(公元前319年)

孟子与公孙丑论短丧.

周慎靓王3年魏襄王1年 齐宣王2年 癸卯(公元前318年)

孟子约五十四岁,见梁襄王

孟子在范遇齐王子

孟子至齐,答齐宣王问

孟子论“我四十不动心”

周慎靓王5年燕王哙5年 乙巳(公元前316年)

孟子出吊滕文公

周慎靓王6年楚怀王14年 鲁平公10年 齐宣王5年 丙午(公元前315年)

鲁平公欲见孟子孟子墓孟子返回齐国,与充虞论葬母

齐宣王问孟子伐燕

周赧王3年齐宣王 8年 楚怀王 17年 己酉(公元前312年) 燕人叛齐,齐宣王说“吾甚惭于孟子”

孟子论“臣视君如寇仇”

孟子与淳于髡辩论

孟子约六十岁,辞官离开齐国

孟子遇宋于石丘

周赧王25年辛卯(公元前290年)

《孟子》约编撰于此时

周赧王26年壬申(公元前289年)

孟子约卒于此时

历史地位的奠定

孟子是儒家最重要的代表人物之一,孟子 画像但孟子的地位在宋代以前并不是很高。自中唐的韩愈著《原道》,把孟子列为先秦儒家中唯一继承孔子“道统”的人物开始,出现了一个孟子的“升格运动”,孟子其人其书的地位逐渐上升。

孟子 画像

孟子 画像 《孟子》一书,在汉代就被认为是辅翼“经书”的“传”,和孔子的《论语》并列。至五代,后蜀主孟昶下令将《易》《书》《诗》《礼》《周礼》《仪记》《公羊传》《谷梁传》《左传》《论语》《孟子》十一经书写刻石。宋神宗熙宁四年(1071年),《孟子》一书首次被列入科举考试科目之中。元丰六年(1083年),孟子首次被官方追封为“邹国公”,翌年被批准配享孔庙。以后《孟子》一书升格为儒家经典,南宋朱熹又把《孟子》与《论语》、《大学》、《中庸》合为“四书”,《大学》和《中庸》被认为是孔子弟子曾参和孔子之孙子思的著作,这样,《孟子》一书便与孔子及孔子嫡系的著作平起平坐了,其实际地位更在“五经”之上。

元朝至顺元年(1330),孟子被加封为“亚圣公”,以后就称为“亚圣”,地位仅次于孔子。

在明清两代,官方规定,科举考试的八股文题目必须从《四书》中选取,要“代圣人立言”。于是,《孟子》一书便成了明清两代士子们的必读书之一了。

追封追谥

齐宣王封孟子为稷下学宫第一任上大夫。

朝代 年代 帝王封谥

宋朝元丰六年(1083年) 宋神宗 邹国公

元朝 至顺元年(1330年) 元文宗 邹国亚圣公

明朝 嘉靖9年(1530年) 明世宗 奉为亚圣,罢公爵。

明景泰2年,孟子嫡派后裔被封为翰林院五经博士,子孙世袭,一直到民国3年,73代翰林院五经博士孟庆棠改封奉祀官,民国24年改称亚圣奉祀官。

身后荣誉

《汉书·楚元王传赞》说:“自孔子殁,缀文之士众矣。唯孟轲……博物洽闻,通达古今,其言有补于世。”但孟子的地位在宋代以前并不很高,甚至有一首讽刺孟子的打油诗:“邻家焉有许多鸡?乞丐何曾有二妻?当时尚有周天子,何事纷纷说魏齐?”。自中唐的韩愈著《原道》,孟子把孟子列为先秦儒家中唯一继承孔子“道统”的人物开始,出现了一个孟子的“升格运动”,孟子其人其书的地位逐渐上升。宋神宗熙宁四年(1071年),《孟子》一书首次被列入科举考试科目之中。

孟子

孟子 元丰六年(1083年),孟子首次被官方追封为“邹国公”,翌年被批准配享孔庙。以后《孟子》一书升格为儒家经典,南宋朱熹又把《孟子》与《论语》、《大学》、《中庸》合为“四书”,其实际地位更在“五经”之上。元朝至顺元年(1330年),孟子被加封为“亚圣公”,以后就称为“亚圣”,地位仅次于孔子。明朝朱元璋辑有《孟子节文》,删掉《孟子》里的章句,如“民为贵,社稷次之,君为轻”、“残贼之人谓之一夫,闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”等。朱元璋曾说“使此老在今日宁得免耶!”并诏告天下说孟子的不少言论“非臣子所宜言”。下令将孟子逐出文庙。次日钱唐上疏力争劝阻,加之天文官也上奏文星暗淡无光,于是朱元璋又下一道谕旨:“孟子辩异端,辟邪说,发明孔子之道,配享如故”,又恢复了孟子在文庙中的待遇.越南学者张汉超在文章中说:“为士大夫者,非尧舜之道不陈前,非孔孟之道不著述。”

仁政学说

孟子继承和发展了孔子的德治思想,发展为仁政学说,成为其政治思想的核心。孟子的政治论,是以仁政为内容的王道,其本质是为封建统治阶级服务的。他把“亲亲”、“长长”的原则运用于政治,以缓和阶级矛盾,维护封建统治阶级的长远利益。

孟子一方面严格区分了统治者与被统治者的阶级地位,认为“劳心者治人,劳力者治于人”,并且模仿周制拟定了一套从天子到庶人的等级制度;另一方面,又把统治者和被统治者的关系比作父母对子女的关系,主张统治者应该像父母一样关心人民的疾苦,人民应该像对待父母一样去亲近、服侍统治者。

孟子认为,这是一种最理想的政治,如果统治者实行仁政,孟子可以得到人民的衷心拥护;反之,如果不顾人民死活,推行虐政,将会失去民心而变成独夫民贼,被人民推翻。仁政的具体内容很广泛,包括经济、政治、教育以及统一天下的途径等,其中贯穿着一条民本思想的线索。这种思想是从春秋时期重民轻神的思想发展而来的。

孟子

孟子 孟子说:“夫仁政,必自经界始”。所谓“经界”,就是划分整理田界,实行井田制。孟子所设想的井田制,是一种封建性的自然经济,以一家一户的小农为基础,采取劳役地租的剥削形式。每家农户有五亩之宅,百亩之田,吃穿自给自足。孟子认为,“民之为道也,有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”,只有使人民拥有“恒产”,固定在土地上,安居乐业,他们才不去触犯刑律,为非作歹。孟子认为,人民的物质生活有了保障,统治者再兴办学校,用孝悌的道理进行教化,引导他们向善,这就可以造成一种“亲亲”、“长长”的良好道德风尚,即“人人亲其亲、长其长,而天下平”。孟子认为统治者实行仁政,可以得到天下人民的衷心拥护,这样便可以无敌于天下。孟子所说的仁政要建立在统治者的“不忍人之心”的基础上。孟子说:“先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。”“不忍人之心”是一种同情仁爱之心。但是,这种同情仁爱之心不同于墨子的“兼爱”,而是从血缘的感情出发的。孟子主张,“亲亲而仁民”,“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。仁政就是这种不忍人之心在政治上的体现。

仁,据孟子解释,就是“人心”。怎样才算是仁呢?根据《孟子》一书可以概括为:第一、亲民。孟子主张统治者要“与百姓同之”,“与民同乐”。第二、用贤良。“为天下得人者谓之仁。”(《滕文公上》)“尊贤使能,俊杰在位。”(《公孙丑》上)“贤者在位,能者在职;明其政刑。”第三、尊人权。孟子公开宣扬“民为贵”、“君为轻”的口号,提倡在一定的范围调和统治者和劳动人民的关系。第四、同情心。要求统治者拿“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”推恩办法来治民。认为这样做便能得到人民的欢迎和拥护,从而达到“无敌于天下”。第五、杀无道之者,也是仁,而且是最大的仁。孟子要求对一切残民以逞的暴君污吏进行严正的谴责,力图把现实的社会发展到“保民而王”的政治轨道上来。

孟子以“仁政”为根本的出发点,创立了一套以“井田”为模式的理想经济方案。提倡“省刑罚、薄税敛”、“不违农时”等主张。要求封建国家在征收赋税的同时,必须注意生产,发展生产,使人民富裕起来,这样财政收入才有充足的来源。这种思想,是应该肯定的。作为新兴地主阶级的思想家,孟子还提出重农而不抑商理论,改进了传统的“重农抑商”的思想,这种经济观念在当时是进步的。孟子的“井田制”理想,对后世确立限制土地兼并,缓和阶级矛盾的治国理论有着深远的影响及指导意义。

因材施教

孟子的教育思想,也是孔子“有教无类”(《论语·卫灵公》)的教育思想的继承和发挥。他们都把全民教育当作实行仁政的手段和目的。一方面,主张“设为庠序学校以教之”(滕文公章句上)加强学校教育;另一方面,要求当政者要身体力行,率先垂范。“君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。”(离娄章句上)以榜样的力量,教化百姓。教化的目的,就是要百姓“明人伦”,以建立一个“人伦明于上,小民亲于下”(滕文公章句上)的和谐融洽的有人伦秩序的理想社会。

孟子一贯以孔子的正统的继承者自居,他的教育贡献也是无与伦比的。他不仅授徒讲学,培养出了乐正子、公孙丑、万章等优秀的学生,还与弟子一起著书立说,著《孟子》七篇,留给后世。犹如绵绵春雨,普降于漫漫的历史文化中。

对教育方法的改进,孟子很推崇“易子而教”的传统教育方法。当他的得意门生公孙丑询问有的君子为何不亲自教育自己的儿子时,孟子回答道:“势不行也。教者必以正;以正不行,继之以怒。继之以怒,则反夷矣。……古者易子而教之,父子之间不责善。责善则离,离则不祥莫大焉。”(离娄章句上)父子之间由于感情深厚,父亲对儿子的教育往往不严,对于儿子的一些错误和毛病也因为溺爱和骄惯而放任,从而使正确的教育难以为继。所以,“父子之间不责善”,易子让别人来教育,既能从严要求,也能保持父子之间的亲密关系,不伤害感情。

道德伦理

孟子把道德规范概括为四种,即仁、义、礼、智。他认为“仁、义、礼、智”是人们与生俱来东西,不是从客观存在着的外部世界所取得的。同时把人伦关系概括为五种,即“孟子父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”。孟子认为,仁、义、礼、智四者之中,仁、义最为重要。仁、义的基础是孝、悌,而孝、悌是处理父子和兄弟血缘关系的基本的道德规范。他认为如果每个社会成员都用仁义来处理各种人与人的关系,封建秩序的稳定和天下的统一就有了可靠保证。

孟子

孟子 “仁义”是孟子的道德论的核心思想。孟子所说的“仁义”,是有阶级性的,是建筑在封建等级社会的基础之上的。但是,他反对统治者对庶民的剥削,反对国与国和家与家的战争。

仁是一个古老的政治思想范畴。《说文》解释仁字:“仁亲也。从人二。”随着社会的发展,它的含义也不断有所衍变。孔子论仁,则给予了更多的充实和发挥。仁是孔子最高的道德理想:孔子在多种意义上运用仁的概念,反映了孔子学说的理论上还不够完整而严谨。

孟子也最重仁。孟子对于孔子仁的思想的发展,特别表现在孟子以性善论为基础,提出由此而生仁义礼智四德,其中心点是为仁。还进一步论述仁义礼智四者的关系,第二,在关于仁的伦理思想的基础上,孟子提出了仁政的学说。孟子以仁作为施政的出发点,要求统治者“施仁政于民(《梁惠王》上),还具体地提出了在经济、政治等方面的具体的仁政措施。

孟子提出了性善论的思想。他认为,尽管各个社会成员之间有分工的不同和阶级的差别,但是他们的人性却是同一的。他说:“故凡同类者,举相似也,何独至于人而疑之?圣人与我同类者。”这里,孟子把统治者和被统治者摆在平等的地位,探讨他们所具有的普遍的人性。这种探讨适应于当时奴隶解放和社会变革的历史潮流,标志着人类认识的深化,对伦理思想的发展是一个巨大的推进。

人性本善论点

孟子的主要哲学思想,是他的人类性善论。“性善论”是孟子谈人生和谈政治的理论根据,在他的思想体系中是一个中心环节。

“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁、义、礼、智,非由外铄我也,我固有之也。”(《告子》上)

“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。”(《尽心》上)

“性善论”是一套唯心主义的说法,不过,孟子以“性善论”为人们修养品德和行王道仁政的理论根据;还具有一定程度的积极意义。

唯心主义思想

孟子的思想是复杂的,其思想主要以唯物主义的成分居多:《孟子》书中所反映出来的关于认识论的见解,包含着许多朴素的唯物主义思想的。在《孟子》中有云:“……天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾(增)益其所不能……”(《告子》下)指出有许多知能必须经历困难,经过挫折、失败,不断取得教训,受到锻炼,然后才能得之。客观世界有其自己的规律,是人所不能违反的。

孟子明确地看到,一切事物发展和变化有其自己的一定的进程。他在书中讲了一个故事作为比喻:宁人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣!以为无益而舍之者不耘苗者也。助之长者揠苗者也,非徒无益,而又害之。(《公孙丑》)上)

认识世界是为了改造世界。最重要的一环在于掌握客观规律。孟子拿夏禹治水,根据水势就下、可导而不可遏的规律,来说明人认识世界、改造世界都须如此。

孟子继承和发展了孔子教育方法中的“因材施教”。肯定在进行教育时,必须采取因人而异的多种方法。而且,对孔子的“因材施教”有了发展。认为教育学生必须要有一定的标准,使学生有一个明确的奋斗目标。孟子所倡导的学习方法和教育方法是中国古代教育学的结晶,对我们今天的学习和教育仍然有着一定的参考价值。

孟子的天道认为天是最高的有意志的,人世间的朝代更替、君王易位,以及兴衰存亡、富贵穷达,均是由天命所定。人对于天必须百依百顺,“顺天者昌,逆天者亡”,天意是不可抗拒的。他站在唯物主义反映论的对立面,否认人的思想是社会存在的反映,认为人生下来就具有与生俱来的先天的善性的萌芽。

此外,孟子还非常重视修养。在心性修养方面,孟子从“性善论”这一根本思想出发,认为实行“仁政”的最重要的动力,完全仰仗于君子大发“仁心”。这种“良知”、“良能”,“操之所存,舍之所亡”,贵在一个“养”字。孟子以子思的“思诚之道”为依据,提出了“尽心”、“知性”、“知天”等观点,从而形成了一套含有主观唯心主义成分的思想体系。

思想渊源

国家“夏商周断代工程”、“中华文明探源工程”首席科学家专家组组长李学勤先生指出:1993年出土的郭店简和1994年收购入藏的上博简出现了大量的佚籍,“使人们不得不提出重写有关学术思想历史的要求。在20世纪长期流行,似乎早已成为定论的若干观点,正在遭到动摇,甚至导致根本性的改变。”我们对儒家“亚圣”孟子的传统认识似乎也应该依据“地下证据”等最新材料作重新估价。谈儒家必谈“孔孟”。孔子在“战国中晚期孔子的‘圣人’身份已确立”。

而孔子逝后,“儒分八派”,如果视孔子为儒家第一代,那么,“孟子则在第五代。”《孟子》又是在南宋才被奉为经书。这漫长的跨时空的浸润与沧桑流变,我们很难说自己所理解的孟子就是“真实”的孟子。

先看孔子。在上世纪20年代以顾颉刚先生为代表兴起的“疑古思潮”之后,人们对许多古书都产生怀疑,把孔子讲得只剩下一部《论语》还可以用。而李学勤先生在2005年8月却指出:“我们认为孔子不仅开创了儒学,也确实开创了易学。”“孔子是易学的真正开创者,是孔子真正把数术的易和义理的易(或者叫哲学的易)完全区分开来,于是才有我们所说的真正的易学。”

我们以为,这才是比较真实的孔子。孔子的易经哲学将仁、义,礼、智对举,确立了仁义、礼智等哲学范畴;孔子讲性善,《易传》(十翼)明确说:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。”《易传·彖·革》歌颂“汤武革命,顺乎天而应乎人。革之时大矣哉!”

结合孟子主张,不知明眼人看了这些命题、论断会有何联想?再讲孟子。宋儒追慕崇尚的思孟学派受到了疑古思潮的冲击,人们怀疑曾子、子思、孟子一派的脉络,代表人物作品如章太炎的《征信论》和任继愈等的《中国哲学发展史(先秦)》的“思孟学派考辨”专节等。原因之一就是孔子到孟子之间文献有断档。郭店简儒家著作的的出现,“刚好补上了此处的缺环”。这个“缺环”主要指什么作品呢?我们回顾一下荀子的《非十二子》所言“略法先王而不知其统,由然而材剧志大,闻见杂博,案往旧造说,谓之五行,甚僻违而无类,幽隐而无说,闭约而无解。

······子思唱之,孟轲和之,世俗之沟犹暓讙讙然不知其所非也。”不难知道这就是我们原来百思不得其解的《五行》。为与元素论五行(金木水火土)相区别,我们称之为德性论五行(仁义礼智圣)。

《五行》有马王堆帛书本(包括经、传两部分)和郭店简《五行》(只有经部),从《五行》传部有“世子曰”字样,李学勤先生断定此人为七十子弟子世硕。面对这样一个传承脉络,我们原来所“熟悉”的孟子自己究竟建构了一个怎样的思想体系呢?其实,孟子是一位深谙易道的易学家。关于这一点,清末大儒杭辛斋早有揭示。杭氏认为:懂得易学并不在于口道乾坤坎离,关键在于心法天道德义:“孟子继孔子之后,七篇之首,即揭明仁义大旨,而归体于性善及经正。

孔子立人之道,曰仁曰义,及继善成性之嫡系也。安见孟子之不知《易》哉!”由此我们恍然大悟:孟子的“性善论”、孟子的“民贵君轻”思想、孟子高举义旗对墨家的反制、抨击,其理论资源全在于《易经》。不仅如此,孟子对孔子的易学(集儒学之大成)有继承,还有创新。我们知道,大易有医国、医人、医病功能。医国的问题已由《易经》解决;医病的问题也由《黄帝内经》解决。医人的问题则是在思孟学派创立了德性论《五行》学说后获得了解决。

德性论《五行》比照元素论五行的五项,提出仁、义、礼、智、圣范畴。认为:仁、义、礼、智四行全为“善道”,仁、义、礼、智、圣五行全为“德道”。

义、礼分别是对仁和智的节制。而“圣”端即是指会通天道、地道、人道的本事。思孟学派将数术引入儒家以会通天道、地道、人道的努力未被荀子理解,招来荀子的嘲讽和谩骂。由人民出版社出版的《童子问易》认为:“思孟学派这种将数术引入儒门的努力,高扬‘人道’主义旗帜的表现,是企图把儒家的道德条目加以自然哲学和生命哲学化的明证。其理论勇气是巨大的,对国人思维方式影响也是深远的,甚至可以说其对我国古代社会发展进程影响都是深刻的。

自此,易学真正走上了医国、医人、医病的光辉历程。

孟子曾言‘五百年必有王者兴’,其间隐含着终始交替的意蕴。由此看来,应是思孟学派开‘五德始终说’之先河。”《童子问易》坚称:内圣外王思想“绝不是儒家真传”。由庄子提出,宋儒导入,清儒发阐,现代新儒家精心进行体系建构的“王道”思想,是宣扬帝王将相的思想,是“存天理,灭人欲”的思想,是主张个人崇拜、反人道、反法治的思想。儒家的真传应该是来自于《易经》的德道。所谓”德道“:就是博爱、厚生,公平、正义,革故、鼎新,文明、和谐,诚实、守信,民主、法治之道。

这是我们社会核心价值观的基石。《童子问易》还指出:洛克关于“自然权利”理论是孟子“革命权利”的变种。从上述孔孟思想传承来看,孔孟不妄“圣人”之名;《易经》也不愧“大道之原”、“群经之首”!