中国地质大学简称地大,是由中华人民共和国教育部直属,国土资源部共建的一所以地球系统科学为主体,套用科学、前沿科学,以及新兴交叉学科协调发展的全国重点大学。系国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设,国家“双一流”世界一流学科建设高校,列入国家建设高水平大学公派研究生项目、“111计画”、卓越工程师教育培养计画、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,是国家批准设立研究生院的大学,高水平行业特色大学优质资源共享联盟、地球科学国际大学联盟、“七校联合办学”重要成员,被誉为“中国地球科学的最高学府”。

中国地质大学创建于1952年,前身是北京大学、清华大学、天津大学、唐山铁道学院等校的地质、工程等系科合併组建的北京地质学院。于1960年被中央确定为全国重点高校。文革时期外迁。1975年整体迁至武汉,更名为武汉地质学院。1987年,国家教委批准武汉地质学院更名为中国地质大学,在武汉、北京两地办学,总部设在武汉。2000年,进入教育部直属高校序列。2006年,教育部、国土资源部签署共建学校协定。

截至2018年10月,学校占地面积1421758平方米,校舍面积815074.58平方米;设有19个学院,65个本科专业;有16个一级学科博士点,33个一级学科硕士点,13个博士后科研流动站;有工程硕士、MBA、MPA等10个专业学位授予权,其中工程硕士专业包涵14个工程领域;有教职员工3122人,全日制在校学生26103人。

基本介绍

- 硕士点:120

- 博士点:39

- 所属地区:中国湖北省武汉市

- 主管部门:中华人民共和国教育部

- 学校官网:http://www.cug.edu.cn

- 中文名:中国地质大学(武汉)

- 英文名:China University of Geosciences,Wuhan

- 简称:地大(CUG)

- 创办时间:1952年

- 类别:公立高校

- 学校类型:理工类

- 属性:211工程

985平台

卓越工程师教育培养计画

“双一流”世界一流学科建设高校

研究生院

自主招生

全国重点大学 - 现任校长:王焰新

- 知名校友:温家宝、欧阳自远、赵鹏大、王安顺

- 博士后流动站:13

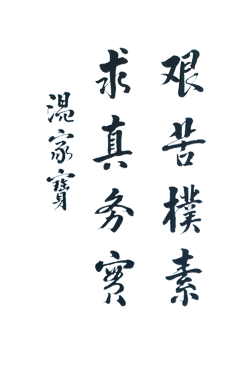

- 校训:艰苦朴素,求真务实

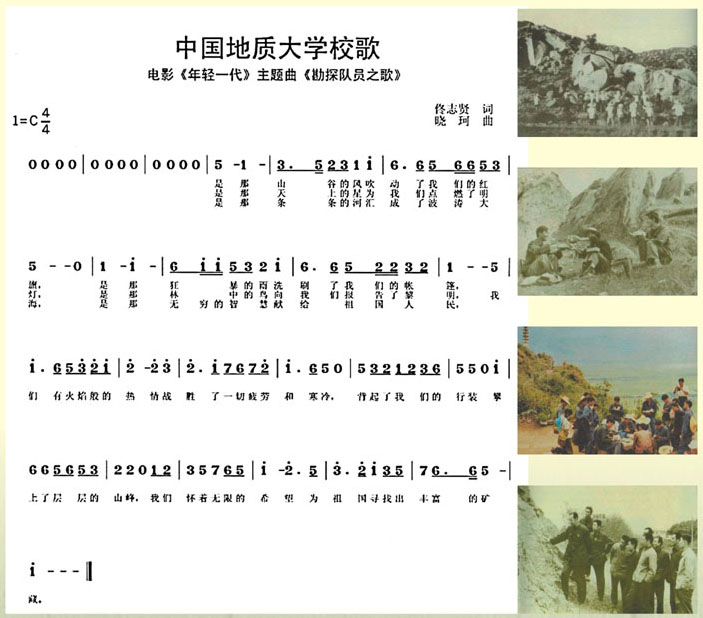

- 校歌:勘探队员之歌

- 专职院士:11

- 主要院系:地学院、资源学院,环境学院、地质调查研究院、珠宝学院等

- 国家重点学科:8

- 学校地址:湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号

- 学校代码:10491

- 主要奖项:国家科技进步特等奖1项

国家自然科学二等奖2项

国家科技进步二等奖4项 - 邮编:430074

历史沿革

建校初期

新中国成立后,为了适应大规模社会主义建设的需要,1952年,中央根据“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门院校,整顿和加强综合性大学”的方针,在全国範围内进行院系调整。北京大学地质学系、清华大学地学系、天津大学(原北洋大学)地质工程系和西南交通大学(原唐山铁道学院)採矿系地质组以及西北大学地质系合併成立了中国地质大学前身——北京地质学院。

1952年11月1日,在北京端王府夹道举行了北京地质学院首届开学典礼,中国着名地质学家、地质部部长李四光在讲话中说:“现在新中国办起了惊天动地的事业,北京航空学院是惊天,北京地质学院是动地。你们就是动地的勇士……你们是新的土地公公,土地婆婆,我代表地质部向你们祝贺。”领导的寄託,前辈的期望,使同学们对地质事业更加热爱。学校决定11月7日为北京地质学院的“校庆日”。 1957年5月,刘少奇同志与学子亲切交谈

1957年5月,刘少奇同志与学子亲切交谈

1957年5月,刘少奇同志与学子亲切交谈

1957年5月,刘少奇同志与学子亲切交谈1957年5月17日,刘少奇同志在中南海接见了学院毕业生代表,进行了长达3个多小时的亲切交谈。他说:地质工作者是“建设时期的游击队员”,要建设就要搞地质勘探,就要打“游击”,你们是建设时期的游击队、侦察兵和先锋队。

1960年,学校被评为“北京市文教战线红旗学院”,并跻身国务院确立的64所全国重点大学之列。

文革岁月

1968年8月,中共中央、国务院发出《关于派工宣队进驻学校的通知》。8月25日,工人、解放军宣传队进驻北京地质学院,接管了学校的全部工作,进行大批判、大联合、成立革命委员会、清理阶级队伍、整党等所谓的“斗、批、改”,知识分子受到严重摧残,造成了许多冤假错案。 中国地质大学历史沿革

中国地质大学历史沿革

中国地质大学历史沿革

中国地质大学历史沿革从1969年11月15日起,千余名教职工举家带口、扶老携幼,被送往江西峡江仁和公社“五七”干校接受“再教育”。

1966年至1970年的5年时间中,学校停止招生。“四人帮”的倒行逆施,使高等教育事业遭受一场浩劫。

1970年,北京市原有的46所高校中,有13所被迫外迁,其中以地矿、农林院校为主,学校为受害学校之一,使学校更加雪上加霜。

自此,学校进入了动荡、颠沛流离状态。在仓促的搬迁中,仪器、图书资料、标本、教学文档等损失惨重,教职员工失去了稳定的安身立命之所,美丽的校园被蚕食、侵占。

重建振兴

迁址湖北

1970年,学校外迁大势所趋。迁往何方?为全校上下所关注。学校派人分别前往陕西、江西、甘肃、湖南、湖北等地调查选址。

1970年5月,国家地质总局军代表批覆同意北京地质学院迁往湖南省石门县新建。鑒于仓促决策,9月18日,国家地质总局《关于北京地质学院迁往湖北江陵基本建设的批覆》,同意将拟迁往湖南石门县建校计画改为迁往湖北江陵县。学校更名为湖北地质学院。 2012年,正在武汉考察的温家宝总理回访母校

2012年,正在武汉考察的温家宝总理回访母校

2012年,正在武汉考察的温家宝总理回访母校

2012年,正在武汉考察的温家宝总理回访母校定址武汉

1975年,整体迁至湖北省省会武汉,更名为武汉地质学院。

1978年,武汉地质学院在原北京旧校址设立武汉地质学院北京研究生部。

1981年11月,经国务院批准,学校成为全国首批博士、硕士学位授予单位。

1987年,国家教委批准武汉地质学院更名为中国地质大学,武汉、北京两地办学,总部设在武汉。

1997年12月6日,国家计画委员会以计社会[1997]246l号文《关于中国地质大学“211工程”建设项目可行性研究报告的批覆》,同意中国地质大学“211工程“建设项目正式立项,确定了其建设方案。

2000年2月,学校由国土资源部划归教育部管理,学校进入教育部直属高等学校序列。

2006年10月,教育部、国土资源部签署共建中国地质大学协定。同年,学校申报的“优势学科创新平台”得到教育部和财政部批准,中国地质大学正式成为国家“985工程优势学科创新平台”建设的一部分。

2016年,中国地质大学(武汉)海洋学院正式揭牌成立。

2017年9月,中国地质大学入选国家“双一流”世界一流学科建设高校。

2018年9月29日,重庆市人民政府与中国地质大学(武汉)等6所高校签署战略合作协定。

2019年2月,学校被教育部认定为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。

学术研究

科研成果

由中国地质大学(武汉)主持的“973”项目及专题、“863”课题、国家自然科学基金和国家社会科学基金项目等各类国家级项目600余项,科研经费稳步增长。殷鸿福院士主持完成的确定全球二叠系-三叠系界线层型“金钉子”(国际标準)的科技成果荣获“2001年中国基础研究十大进展”、“2001年度中国高等学校十大科技进展”和“2001年中国十大科技新闻”的殊荣。

学校师生以第一作者身份在国际杂誌Nature上发表论文4篇,Science 1篇。5年来,学校共有50项科研成果获得省部级以上科技奖励,其中,国家科技进步特等奖4项,国家自然科学二等奖1项,国家科技进步二等奖4项。学校主办的《地球科学》中文版被国际着名检索系统EI收录,英文版被国际着名检索系统SCIE收录,学报(社会科学版)进入《中文核心期刊要目总揽》和CSSCI。

科学研究始终面向国民经济建设主战场,服务经济社会发展,积极参与找矿突破战略行动,引领行业科技发展,培养和输送技术骨干和管理人才。学校作为唯一高校参与了中国大陆科学钻探工程,拥有军工项目科研生产完整资质,成立了2个“教育部深空探测联合研究中心”预研分中心,参与了“嫦娥工程”月球探测数据处理和月球套用研究,自主研发的MAPGIS软体成功套用于“神舟”系列载人航天搜救。学校坚持开展产学研合作,推进协同创新体系建设。2008年汶川大地震发生之后,学校及时组织科技赈灾专家组奔赴灾区,为灾区预防次生灾害、做好灾后重建与城镇选址等工作提供了技术支持。

科学研究始终面向国民经济建设主战场,服务经济社会发展,积极参与找矿突破战略行动,引领行业科技发展,培养和输送技术骨干和管理人才。学校作为唯一高校参与了中国大陆科学钻探工程,拥有军工项目科研生产完整资质,成立了2个“教育部深空探测联合研究中心”预研分中心,参与了“嫦娥工程”月球探测数据处理和月球套用研究,自主研发的MAPGIS软体成功套用于“神舟”系列载人航天搜救。学校坚持开展产学研合作,推进协同创新体系建设。2008年汶川大地震发生之后,学校及时组织科技赈灾专家组奔赴灾区,为灾区预防次生灾害、做好灾后重建与城镇选址等工作提供了技术支持。

科研机构

截至2018年10月,学校有各类科研机构、实验室、研究院(所、中心)86个,其中国家重点实验室2个,国家工程技术研究中心1个,科技部地质工程国际科技合作基地1个,科技部创新人才培养示範基地1个。学校拥有完善的实验实践教学体系,有国家级实验教学示範中心3个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个。

| 名称 | 类别 |

|---|---|

地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 国家重点实验室 |

生物地质与环境地质国家重点实验室 | 国家重点实验室 |

地理信息系统国家地方联合工程实验室 | 国家地方联合工程实验室 |

国家地理信息系统工程技术研究中心 | 国家工程中心 |

地质工程国际科技合作基地 | 科技部国合基地 |

地球深部钻探与深地资源开发国际联合研究中心 | 国际联合研究中心 |

| 名称 | 类别 |

|---|---|

地理信息系统软体及其套用教育部工程研究中心 | 工程研究中心 |

资源环境经济研究中心 | 人文社科基地 |

自然资源部资源定量评价与信息工程重点实验室 | 重点实验室 |

国家遥感中心地壳运动与深空探测部 | 非实体,暂挂靠科发院 |

岩土钻掘与防护教育部工程技术中心 | 工程技术研究中心 |

湖北省黄姜皂素循环经济工程技术研究中心 | 工程技术研究中心 |

湖北省光谱与成像仪器工程技术研究中心 | 工程技术研究中心 |

纳米矿物材料及套用教育部工程研究中心 | 工程研究中心 |

构造与油气资源教育部重点实验室 | 重点实验室 |

教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 985优势学科平台 |

湖北省湖泊湿地与生态恢复重点实验室 | 重点实验室 |

湖北省高校艺术创作中心 | |

自然资源部法律评价工程重点实验室 | 重点实验室 |

大学生髮展与创新教育研究中心 | 省人文社科基地 |

地球内部多尺度成像重点实验室 | 重点实验室 |

紧缺战略矿产资源湖北省协同创新中心 | 协同创新中心 |

首饰的传承与创新发展研究中心 | 省人文社科基地 |

智慧型地学信息处理湖北省重点实验室 | 重点实验室 |

湖北省区域创新能力检测与分析软科学基地 | 软科学基地 |

湖北省生态文明研究中心 | 智库 |

湖北省地下水与环境国际科技合作基地 | 国合基地 |

複杂系统先进控制与智慧型自动化湖北省重点实验室 | 重点实验室 |

国家地质环境修复技术创新平台培育基地 | 国家技术创新平台培育基地 |

湖北省水环境污染系统控制和治理工程技术研究中心 | 工程技术研究中心 |

自然资源部国土资源战略研究重点实验室 | 重点实验室 |

中国特色社会主义理论研究中心地大分中心 | 省人文社科基地 |

地质探测与评估教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 |

流域关键带演化湖北省重点实验室 | 重点实验室 |

智慧型地质装备湖北省工程技术研究中心 | 工程技术研究中心 |

湖北省珠宝工程技术中心 | 工程技术研究中心 |

学术资源

- 馆藏资源

截至2014年,学校拥有纸质图书资料155万册,中外文电子图书100余万册,中外文资料库2067个,多媒体资源近60000小时;学校图书馆拥有丰富的文献资源,形成了以科技文献为主体、地球科学类文献为特色的馆藏体系。

- 学术期刊

《地球科学一一中国地质大学学报》:中国自然科学核心期刊,《EI》、《CA》、(Pж)、《CBST》、日本《科学技术文献速报》,美、德的《地球科学光碟资料库》以及美国《地质文献资料库》收录期刊。

《中国地质大学学报(社会科学版)》:“CSSCI来源期刊”,是“全国中文核心期刊”、“中国人文社科学报核心期刊”、“全国百强社科学报”和“湖北省优秀期刊”。

《地质科技情报》:《CA》、《GeoRef》、《PЖ》收录,已进入《中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)》、《中文核心期刊要目总览(2008版)》、《中国科学引文资料库》。

《工程地球物理学报 》:是由长江水利委员会、中国地质大学(武汉)、长江大学联合主办,国内外公开发行的工程地球物理类专业学术期刊。

《安全与环境工程》:本刊被收录为《中文核心期刊要目总览》、中国学术期刊(光碟版)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价资料库来源期刊;入网中国期刊网(CNKI)、《万方数据资源系统(China Info)数位化期刊群》。

《宝石和宝石学》:被美国《化学文摘》(CA)等收录,入编《中国学术期刊综合评价资料库》、《中国期刊全文资料库》、《中国核心期刊(遴选)资料库》等,荣获首届《CAJ-CD规範》执行优秀期刊奖。

办学规模

院系设定

截至2017年3月,中国地质大学下设20个学院(课部),在64个本科专业招生。

学院 (课部) | 代码 | 本科专业 | 学 制 | 学位授予门类 | 备注 |

地球科学学院 | 070901 | 地质学 | 四年 | 理学 | 国家理科基地,兼有第二学士学位 |

070902 | 地球化学 | 四年 | 理学 | ||

资源学院 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 工学 | 部工科基地,兼有第二学士学位 |

081502 | 石油工程 | 四年 | 工学 | ||

070701 | 海洋科学 | 四年 | 理学 | ||

材料与化学工程学院 | 070302 | 套用化学 | 四年 | 工学 | |

080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | ||

080403 | 材料化学 | 四年 | 工学 | ||

环境学院 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |

071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | ||

070601 | 大气科学 | 四年 | 理学 | 2016备案通过 | |

工程学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |

082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | ||

081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 | ||

081402 | 勘查技术与工程(钻探工程) | 四年 | 工学 | ||

地球与空间信息学院 | 070801 | 地球物理学 | 四年 | 理学 | |

070903T | 地球信息科学与技术 | 四年 | 工学 | ||

081402 | 勘查技术与工程(勘查地球物理) | 四年 | 工学 | ||

机械与电子工程学院 | 080202 | 机械设计製造及其自动化 | 四年 | 工学 | |

080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | ||

080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | ||

080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | ||

经济管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |

120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | ||

120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 兼有第二学士学位 | |

120202 | 市场行销 | 四年 | 管理学 | ||

120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | ||

120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | ||

020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 兼有第二学士学位 | |

020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | ||

120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | ||

071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | ||

外国语学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |

地理与信息工程学院 | 080706 | 信息工程 | 四年 | 工学 | |

080902 | 软体工程 | 四年 | 工学 | ||

081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | ||

081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 工学 | ||

070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 | ||

070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | ||

070502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | ||

081205T | 地理空间信息工程 | 四年 | 工学 | 2017备案通过 | |

数理学院 | 070101 | 数学与套用数学 | 四年 | 理学 | |

070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | ||

070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | ||

体育部 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |

珠宝学院 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 工学 | |

130504 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 四年 | 艺术学 | ||

艺术与传媒学院 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |

130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | ||

130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | ||

130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | ||

130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 2016备案通过 | |

公共管理学院 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | |

120404 | 土地资源管理 | 四年 | 工学 | ||

120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | ||

120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 兼有第二学士学位 | |

马克思学院 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |

计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |

080903 | 网路工程 | 四年 | 工学 | ||

080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 | ||

080908T | 空间信息与数位技术 | 四年 | 工学 | ||

自动化学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |

080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |

师资力量

截至2018年12月,学校有专任教师1724人,聘请校外教师245人,本科课程授课校内教师数1625人。有中国科学院院士9人,国家“千人计画”入选者25人(长期项目7人、短期项目3人、青年项目15人),国家“万人计画”入选者9人(领军人才6人、青年拔尖人才3人),“长江学者奖励计画”入选者20人(特聘教授11人、讲座教授5人、青年学者4人),国家杰出青年科学基金获得者16人,国家优秀青年科学基金获得者19人,“百千万人才工程”国家级人选8人,教育部“新世纪优秀人才”入选者29人,湖北省“百人计画”入选者11人(长期项目8人、青年项目3人)、湖北省“楚天学者计画”入选者80人(特聘教授20人、讲座教授16人,楚天学子44人)。拥有国家自然科学基金委创新研究群体3个,教育部创新团队3个,国家级教学团队6个,国家级教学名师1人,湖北省教学名师9人。 中国科学院殷鸿福院士在校授课

中国科学院殷鸿福院士在校授课

中国科学院殷鸿福院士在校授课

中国科学院殷鸿福院士在校授课矿产普查及勘探、数学地质学家赵鹏大 | 地质古生物学家 殷鸿福 | 地球化学学家 于崇文 | 岩石学家 莫宣学 | 石油地质学家郝芳 |

矿床学家 翟裕生 | 地球化学学家 李曙光 | 构造地质学家 金振民 | 沉积学家 王成善 |

地史古生物学教学团队 | 龚一鸣 |

矿产(能源)资源勘查工程教学团队 | 王华 |

工程地质学教学团队 | 唐辉明 |

地球化学教学团队 | 张宏飞 |

矿物岩石学教学团队 | 马昌前 |

地下水与环境教学团队 | 王焰新 |

学科建设

学校大力构建以地球系统科学为主导的学科体系,积极发展套用科学、前沿科学,以及与社会经济发展密切相关的信息、纳米、材料、生物、能源、环保等新兴交叉学科。

截至2014年4月,学校有8个国家级重点学科和16个省部级重点学科,拥有12个博士后科研流动站,13个一级学科博士点和38个一级学科硕士点;具有高校教师硕士学位授予权;有工程硕士、工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)、艺术硕士(MFA)、法律硕士(J.M)、资产评估硕士、翻译硕士、会计硕士、旅游管理硕士和工程管理硕士等10个专业学位授予权,其中工程硕士包含19个专业工程学领域。 学校参加地球科普活动

学校参加地球科普活动

学校参加地球科普活动

学校参加地球科普活动2005年,新增管理科学与工程一级学科博士点、思想政治教育二级学科博士点,在文科博士点申报方面取得了突破。

在教育部学位与研究生教育发展中心发布的第三轮学科评估结果中,中国地质大学地质学、地质资源与地质工程2个学科排名全国第一,石油与天然气工程排名第三,海洋学科排名第五;另有6个学科进入全国前二十名。

- 世界一流学科建设学科

地质学、地质资源与地质工程

| 级别 | 一级学科 |

|---|---|

国家重点学科 | 地质学 |

地质资源与地质工程 | |

湖北省重点学科 | 套用经济学 |

马克思主义理论 | |

地理学 | |

海洋科学 | |

地球物理学 | |

材料科学与工程 | |

计算机科学与技术 | |

土木工程 | |

水利工程 | |

测绘科学与技术 | |

石油与天然气工程 | |

环境科学与工程 | |

安全科学与工程 | |

管理科学与工程 | |

公共管理 | |

设计学 |

中国地质大学博士学位授权学科、专业 | ||||||

序号 | 学科门类代码、名称 | 学科代码、名称 | 自设学科代码、名称 | 授权级别 | ||

1 | 02 经济学 | 0202 | 套用经济学 | 一级学科 | ||

2 | 03 法学 | 030505 | 思想政治教育 | 二级学科 | ||

3 | 07 理学 | 0707 | 海洋科学 | 一级学科 | ||

0708 | 地球物理学 | 一级学科 | ||||

0709 | 地质学 | 0709Z1 | 宝石学 | 一级学科 | ||

0709Z2 | 地球生物学 | |||||

0709Z3 | 行星地质与比较行星学 | |||||

0709Z4 | 水文地质学 | |||||

4 | 08 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 一级学科 | ||

0814 | 土木工程 | 一级学科 | ||||

0815 | 水利工程 | 一级学科 | ||||

0816 | 测绘科学与技术 | 一级学科 | ||||

0818 | 地质资源与地质工程 | 0818Z1 | 资源产业经济 | 一级学科 | ||

0818Z2 | 资源与环境遥感 | |||||

0818Z3 | 地学信息工程 | |||||

0818Z4 | 地质装备工程 | |||||

0820 | 石油与天然气工程 | 一级学科 | ||||

0830 | 环境科学与工程 | 0830Z1 | 资源与环境化学 | 一级学科 | ||

0830Z2 | 环境生物与生态技术 | |||||

0837 | 安全科学与工程 | 一级学科 | ||||

5 | 12 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 一级学科 | ||

120405 | 土地资源管理 | 二级学科 | ||||

中国地质大学硕士学位授权学科、专业 | ||||||

序号 | 学科门类代码、名称 | 学科代码、名称 | 自设学科代码、名称 | 授权级别 | ||

1 | 01 哲学 | 010108 | 科学技术哲学 | 二级学科 | ||

2 | 02 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 一级学科 | ||

0202 | 套用经济学 | 一级学科 | ||||

3 | 03 法学 | 0301 | 法学 | 一级学科 | ||

030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 二级学科 | ||||

0305 | 马克思主义理论 | 一级学科 | ||||

4 | 04 教育学 | 0401 | 教育学 | 一级学科 | ||

040203 | 套用心理学 | 二级学科 | ||||

040303 | 体育教育训练学 | 二级学科 | ||||

5 | 05 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 一级学科 | ||

0503 | 新闻传播学 | 一级学科 | ||||

6 | 07 理学 | 0701 | 数学 | 一级学科 | ||

0702 | 物理学 | 一级学科 | ||||

0703 | 化学 | 一级学科 | ||||

0705 | 地理学 | 一级学科 | ||||

070602 | 大气物理学与大气环境 | 二级学科 | ||||

0707 | 海洋科学 | 一级学科 | ||||

0708 | 地球物理学 | 一级学科 | ||||

0709 | 地质学 | 0709Z1 | 宝石学 | 一级学科 | ||

0709Z2 | 地球生物学 | |||||

0709Z3 | 行星地质与比较行星学 | |||||

0709Z4 | 水文地质学 | |||||

0710 | 生物学 | 一级学科 | ||||

0712 | 科学技术史 | 一级学科 | ||||

0713 | 生态学 | 一级学科 | ||||

0714 | 统计学 | 一级学科 | ||||

7 | 08 工学 | 0802 | 机械工程 | 一级学科 | ||

0804 | 仪器科学与技术 | 一级学科 | ||||

0805 | 材料科学与工程 | 一级学科 | ||||

0810 | 信息与通信工程 | 一级学科 | ||||

0811 | 控制科学与工程 | 一级学科 | ||||

0812 | 计算机科学与技术 | 0812Z1 | 信息安全 | 一级学科 | ||

0814 | 土木工程 | 一级学科 | ||||

0815 | 水利工程 | 一级学科 | ||||

0816 | 测绘科学与技术 | 一级学科 | ||||

0817 | 化学工程与技术 | 一级学科 | ||||

0818 | 地质资源与地质工程 | 0818Z1 | 资源产业经济 | 一级学科 | ||

0818Z2 | 资源与环境遥感 | |||||

0818Z3 | 地学信息工程 | |||||

0818Z4 | 地质装备工程 | |||||

0820 | 石油与天然气工程 | 一级学科 | ||||

0830 | 环境科学与工程 | 0830Z1 | 资源与环境化学 | 一级学科 | ||

0830Z2 | 资源生物与生态技术 | |||||

0835 | 软体工程 | 一级学科 | ||||

0837 | 安全科学与工程 | 一级学科 | ||||

8 | 09 农学 | 0903 | 农业资源与环境 | 一级学科 | ||

9 | 12 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 一级学科 | ||

1202 | 工商管理 | 一级学科 | ||||

1204 | 公共管理 | 一级学科 | ||||

10 | 13 艺术学 | 1305 | 设计学 | 一级学科 | ||

地质学 | 地球物理学 | 土木工程 |

地质资源与地质工程 | 石油与天然气工程 | 水利工程 |

环境科学与工程 | 测绘科学与技术 | 安全科学与工程 |

海洋科学 | 管理科学与工程 | 材料科学与工程 |

教学建设

截至2014年,学校已建成15门国家级精品资源共享课和52门省级精品课程,国家级人才培养模式示範区2个,国家级实验教学示範中心2个;2004年学校以优异的成绩通过了教育部本科教学工作水平评估和湖北省研究生培养条件评估。学校与中国科学院9家科研院所、中国地质科学院组建了“科教战略联盟”,开展深度合作,联合培养本科生和研究生。学校设立了“李四光学院”和地球科学“菁英班”,致力于培养地学类拔尖创新人才;学校远程继续教育学院连续多年在教育总评榜中被评为“十佳网路教育学院”。 中国地质大学(武汉)校门

中国地质大学(武汉)校门

中国地质大学(武汉)校门

中国地质大学(武汉)校门地貌学及第四纪地质学 | 周口店野外地质实践教学 | 古生物学 | 地史学 | 石油及天然气地质学 |

工程地质学基础 | 地下水污染与防治 | 矿产勘查理论与方法 | 结晶学及矿物学 | 岩石学 |

构造地质学 | 岩土钻掘工程学 | 管理学 | 变质地质学 | 地球物理勘探概论 |

序号 | 课程名称 | 项目负责人 | 所在学院 | 批准年份 |

1 | 地球化学 | 张宏飞 | 地学院 | 2003 |

2 | 工程地质学基础 | 唐辉明 | 工程学院 | 2003 |

3 | 机械製图 | 王巍 | 机电学院 | 2003 |

4 | 高等数学 | 赵晶 | 数理学院 | 2003 |

5 | 宝石学 | 袁心强 | 珠宝学院 | 2004 |

6 | 岩土钻掘工程学 | 蒋国盛 | 工程学院 | 2004 |

7 | 古生物学 | 童金南 | 地学院 | 2004 |

8 | 地理信息系统 | 吴信才 | 信工学院 | 2004 |

9 | 地球科学导论 | 黄定华 | 地学院 | 2004 |

10 | 地史学 | 龚一鸣 | 地学院 | 2005 |

11 | 矿床学 | 吕新彪 | 资源学院 | 2006 |

12 | 管理学 | 余敬 | 经管学院 | 2006 |

13 | 矿产勘查理论与方法 | 曹新志 | 资源学院 | 2006 |

14 | 资源信息系统 | 吴沖龙 | 资源学院 | 2006 |

15 | 周口店野外地质实践教学 | 袁晏明 | 地学院 | 2006 |

16 | 岩石学 | 马昌前 | 地学院 | 2006 |

17 | 结晶学及矿物学 | 赵珊茸 | 地学院 | 2006 |

18 | 分析化学 | 赵中一 | 材化学院 | 2006 |

19 | 大学物理 | 罗中杰 | 数理学院 | 2006 |

20 | 机械设计基础 | 孙立鹏 | 机电学院 | 2006 |

21 | C语言程式设计 | 戴光明 | 计算机学院 | 2006 |

22 | 户外运动 | 杨汉 | 体育课部 | 2007 |

23 | 石油及天然气地质学 | 徐思煌 | 资源学院 | 2007 |

24 | 构造地质学 | 曾佐勛 | 地学院 | 2007 |

25 | 水文地质学基础 | 梁杏 | 环境学院 | 2007 |

26 | 大学化学 | 金继红 | 材化学院 | 2007 |

27 | 地球物理勘探概论 | 张玉芬 | 地空学院 | 2007 |

28 | VISUALC++t程式设计 | 朱莉 | 计算机学院 | 2007 |

29 | 地下水动力学 | 靳孟贵 | 环境学院 | 2007 |

30 | 地貌学及第四纪地质学 | 李长安 | 地学院 | 2008 |

31 | 岩体力学 | 刘佑荣 | 工程学院 | 2008 |

32 | 勘查地球化学 | 鲍征宇 | 地学院 | 2008 |

33 | 电路与电子技术(非电类) | 叶敦范 | 机电学院 | 2008 |

34 | 钻井液与岩土工程浆液 | 乌效鸣 | 工程学院 | 2008 |

35 | 金属材料及热处理 | 饶建华 | 机电学院 | 2008 |

36 | 数学建模 | 彭放 | 数理学院 | 2008 |

37 | 普通地质学 | 黄定华 | 地学院 | 2009 |

38 | 线性代数 | 李宏伟 | 数理学院 | 2009 |

39 | 油气储层地质学 | 姚光庆 | 资源学院 | 2009 |

40 | 财务管理 | 查道林 | 经管学院 | 2009 |

41 | 地下水污染与防治 | 王焰新 | 环境学院 | 2009 |

42 | 物理化学 | 何明中 | 材化学院 | 2009 |

43 | 土地管理学 | 李江风 | 资源学院 | 2010 |

44 | 市场行销学 | 严良 | 经管学院 | 2010 |

45 | 材料晶体化学 | 何涌 | 材化学院 | 2010 |

46 | 大学英语 | 胡志红 | 外语学院 | 2010 |

47 | 大学体育-特色课程 | 董范 | 体育课部 | 2010 |

48 | 首饰概论 | 张荣红 | 珠宝学院 | 2010 |

49 | 地质学基础 | 杨坤光 | 地学院 | 2011 |

50 | 高层建筑结构设计 | 陈建平 | 工程学院 | 2011 |

51 | 测量学 | 吴北平 | 信工学院 | 2011 |

52 | 基础工程学 | 黄生根 | 工程学院 | 2011 |

项目名称 | 负责人 | 单位 | 立项部门 | 立项时间 |

基于自然景观资源的环境艺术设计人才培养模式创新实验区 | 余瑞祥 | 艺媒学院 | 教育部 | 2009 |

工商管理国际型人才培养创新实验区 | 严良 | 经管学院 | 教育部 | 2007 |

项目名称 | 单位 | 立项部门 | 立项时间 | |

第一批特色专业 | 地质学 | 地学院 | 教育部 | 2007 |

煤及煤层气工程 | 资源学院 | 教育部 | 2007 | |

安全工程 | 工程学院 | 教育部 | 2007 | |

第二批特色专业 | 资源勘查工程 | 资源学院 | 教育部 | 2007 |

第三批特色专业 | 地球物理学 | 地空学院 | 教育部 | 2008 |

勘查技术与工程 | 工程学院 | 教育部 | 2008 | |

第四批特色专业 | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院 | 教育部 | 2009 |

水文与水资源工程 | 环境学院 | 教育部 | 2009 | |

第六批特色专业 | 地球化学 | 地学院 | 教育部 | 2010 |

环境工程 | 环境学院 | 教育部 | 2010 |

固体矿产勘查实验教学中心 | 口店野外地质实践教学中心 |

国际合作

中国地质大学(武汉)先后与美国、法国、澳大利亚、俄罗斯等国家的100多所着名大学签订了友好合作协定。成立了由学校牵头,史丹福大学、麦考瑞大学、香港大学等十所世界知名大学组成的地球科学国际大学联盟,在地学领域开展资源共享、国际交流与合作。

学校公派出国访问、留学,攻读硕士、博士学位的师生每年超过500人次,邀请来校访问、讲学、与会的境外专家每年超过300人次。学校3个项目被列入“高等学校学科创新引智计画”(即“111工程”),以学校为支撑建立了美国布莱恩特大学孔子学院、美国阿尔弗莱德大学孔子学院、保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院,建成了“中匈联合环境科学与健康实验室”和“中美联合非开挖工程研究中心”等六所国际科研合作中心。

文化标识

校徽

学校校徽由中英文校名、学校成立时间、地质锤、罗盘、放大镜、地球等元素构成,显示学校优势与特色,以及久远的办学历史,指明学校向综合性稳步发展的方向;放大镜外围为地球经纬线,不仅代表着中国地质大学与地球的亲密关係,同时蕴含着地大人对实现开放型、现代型的高水平特色大学办学目标的矢志追求和豪迈情怀。 |  |

校名

2012年3月下旬,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝为我校题写了校名。温家宝总理为母校题写校名,表达了对母校的赤子情怀和深情祝福,寄託了对发展地质教育、培育地质英才的殷切期望。 |  |

校训

校训“艰苦朴素 求真务实”,是着名校友温家宝于1994年10月19日视察母校时为地大的题词。 “艰苦朴素”就是要求师生要坚持朴实无华、艰苦奋斗的优良作风。 “求真务实”,就是求大学之真,务艰苦奋斗、开拓进取、创建地球科学领域世界一流大学之实。 |  |

校歌

中国地质大学的校歌是电影《年轻一代》的主题曲《勘探队员之歌》。由佟志贤作词、晓河作曲。 从北京地质学院时期起,新生们入学后学唱的第一首歌就是《勘探队员之歌》,师生人人会唱。1990年6月19日,在第九次校务会议上正式决定将《勘探队员之歌》定为校歌。 歌词如下: 是那山谷的风,吹动了我们的红旗, 是那狂暴的雨,洗刷了我们的帐篷。 我们有火焰般的热情,战胜了一切疲劳和寒冷。 背起了我们的行装,攀上了层层的山峰, 我们满怀无限的希望,为祖国寻找出丰富的矿藏。 是那天上的星,为我们点上了明灯。 是那林中的鸟,向我们报告了黎明。 我们有火焰般的热情,战胜了一切疲劳和寒冷。 背起了我们的行装,攀上了层层的山峰, 我们满怀无限的希望,为祖国寻找出丰富的矿藏。 是那条条的河,汇成了波涛的大海, 把我们无穷的智慧,献给祖国人民。 我们有火焰般的热情,战胜了一切疲劳和寒冷。 背起了我们的行装,攀上了层层的山峰, 我们满怀无限的希望,为祖国寻找出丰富的矿藏。 |  |

校园景点

中国地质大学(武汉)位于武汉东湖国家自主创新示範区腹地,东湖之畔,南望山麓,学校拥有国家4A级旅游景区——逸夫博物馆,其他特色包括:地大隧道、化石林等。

逸夫博物馆

中国地质大学(武汉)逸夫博物馆的前身是北京地质学院博物馆,1982年在武汉重建。2001年,中国地质大学获邵逸夫基金资助,建设新博物馆大楼,新馆总投资5000余万元,于2003年落成,2005年4月正式对外开放。新建后的博物馆建筑面积近万平方米,陈列展示面积近五千平方米,是目前中南五省最大的自然科学类博物馆,也是目前中国内地高校规模最大的博物馆。2006年11月,被国家旅游局批准为4A级风景旅游区,使中国地质大学(武汉)成为拥有国家4A级旅游景区的高校。 中国地质大学(武汉)逸夫博物馆馆藏各类地质标本达3万余件,其中珍贵罕见的馆藏珍品近3000件,包括体长10.5米、体高6.1米的恐龙化石珍品——黑龙江满洲龙化石;长度和完整程度在世界上位居第一的鱼龙化石之王——梁氏关岭鱼龙化石;面积达15平方米的世界最大的海百合化石等。

逸夫博物馆

逸夫博物馆地大隧道

地大隧道连线校园西区与北区,呈为直线型,全长333米,净空高4.5米,洞宽6米。该隧道投资600多万元,于2003年6月动工,并与当年完工。校区内建隧道的高校,地大还属第一个,此工程极大地方便了师生来往南北校区,因为西区北区之间往来不用再绕行南望山。地大隧道是地大的标誌性建筑,也是一条实用型通道。夏天的隧道,由于没有阳光直射,里头特别阴凉。

化石林

化石林始建于2002春季,占地1500平方米,由70多株产于辽宁、新疆、内蒙古等地的硅木化石组成。

知名校友

建校以来,毕业生中走出了以温家宝总理为代表的一大批社会管理精英,成长了以“嫦娥工程”首席科学家欧阳自远等为代表的30位两院院士,涌现了国家体育场馆“鸟巢”总工程师李久林为代表的一大批工程奇才。

马永生:1984年毕业于武汉地质学院地质学专业;1987年毕业于武汉地质学院研究生部,获理学硕士学位;1990年毕业于中国地质科学院研究生部,获理学博士学位,中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部总地质师、川东北地区普光气田的主要发现者之一。地大武汉毕业生中第一名当选中国工程院院士的校友。

高山,男,中国科学院院士,1962年6月生,2016年5月3日逝世,生前任中国地质大学地球科学学院教授,博士生导师,云南石屏人。中共党员。1982年毕业于西北大学地质学系,1985年1月在中国地质大学(武汉)获硕士学位,同时留校任教,1989年获本校博士学位。1993年8月至1995年6月获洪堡奖学金资助,在德国哥廷根大学从事研究。1992年晋升为教授,1995年遴选为博士生指导教师,1999年3月被聘为长江学者计画西北大学特聘教授。现任国际大陆科学钻探计画(International Continental Drilling Program )科学顾问组(Science Advisory Group)成员、国家杰出青年科学基金评审委员会委员、教育部科技委员会委员。

郝芳,男,1964年5月生,内蒙古赤峰市人,中共党员,教授,博士生导师,中国科学院院士。1986、1989和1995年分别毕业于中国地质大学(武汉),获矿产普查与勘探专业学士、硕士和博士学位。1989年7月留校任教,2005年至2010年任中国石油大学(北京)学术委员会主任,2010年12月至2017年1月任中国地质大学(武汉)党委常委、副校长,2017年1月任中国石油大学(华东)党委常委、校长。2015年当选中国科学院院士。

孙金龙:1962年生,1982届本科探矿工程系毕业生,历任中国地质工程公司总经理、共青团中央书记处书记、常务书记、中共安徽省委常委、省委副书记、中共湖南省委常委,湖南省委副书记(副部级),2016年2月任新疆维吾尔自治区党委副书记兼新疆生产建设兵团党委书记(正部级)。

方晓宇:1976届毕业生。原任海南省委常委、海南省常务副省长。2010年5月13日21时30分在北京逝世,享年57岁。

李致新:国家级运动健将、中国登山协会常务副主席。1985届毕业生。1988年参加中、日、尼双跨珠穆朗玛峰并获成功,李致新是唯一登顶的汉族队员。也是中国地质大学第二位登上世界高峰的运动员。是中国征服世界7大洲最高峰的两位登山家之一。

王勇峰:国际级运动健将、中国登山队队长,1984届毕业生,1993年参加海峡两岸珠峰队登顶成功。他和李致新为中国目前仅有的两为征服世界7大洲最高峰的登山家。

佟璐:1985届毕业生,1990年登上了海拔8012米的西夏邦玛峰,成为中国第一位登上8000米以上独立山峰的汉族女性。

次洛:1999届毕业生,1998年5月登顶珠穆朗玛峰,成为中国第一位登顶珠峰在校大学生。

高崚:羽毛球运动员,2004届毕业生,2000年悉尼奥运会羽毛球混双金牌、女双铜牌,2004年雅典奥运会羽毛球混双金牌、女双银牌。

袁复栋:2005级大学生,中国地质大学登山队队员,参与2008年北京奥运会珠峰火炬传递,并成功登顶珠峰,被选为2008年中国大学生年度人物。

康学增:中国地质大学产业经济学硕士,振华重工总裁。

曾玉康:教授级高级经济师,毕业于湖北地质学院石油地质专业,中国石油天然气集团公司 副总经理、党组成员。

郭清海:中国地质大学(武汉)环境学院副教授,2010年被国际地球化学协会(IAGC)授予埃贝尔蒙奖,以表彰其在高温水热系统的水文地球化学研究领域取得突出成绩,是亚洲第一位获得该奖的学者。

- 李四光地质科学奖获得者

张本仁,1989年获得李四光地质科学奖

翟裕生,1997年获得李四光地质科学奖

李思田,1999年获得李四光地质科学奖

刘本培,2003年获得李四光地质科学奖

唐辉明,2013年获得李四光地质科学奖

蒋少涌,2015年获得李四光地质科学奖

- 校友中的李四光地质科学奖获得者

吴奇之,1960年毕业于北京地质学院石油天然气地质与勘探专业,2001年获李四光地质科学奖

骆耀南,1962年毕业于北京地质学院地质测量及找矿专业,2001年获李四光地质科学奖

龚再升,1962年毕业于北京地质学院石油天然气专业,2001年获李四光地质科学奖

何国琦,1956年毕业于北京地质学院,2001年获李四光地质科学奖

刘本培,1952年毕业于北京地质学院,2003年获李四光地质科学奖

何自新,1969年毕业于北京地质学院,2003年获李四光地质科学奖

何汉漪,1962-1967年7月就读于北京地质学院物探系,2003年获李四光地质科学奖

叶天竺,1963年毕业于北京地质学院,2005年获李四光地质科学奖

王双明,1983年毕业于武汉地质学院北京研究生部获硕士学位,2005年获得李四光地质科学奖,2017年当选中国工程院院士。

郑亚东,1957年毕业于北京地质学院石油地质与勘探专业,2005年获得李四光地质科学奖

李惠,1964年8月于北京地质学院地球化学专业毕业,2007年获李四光地质科学奖

周海民,1986年毕业于武汉地质学院,2007年获李四光地质科学奖

李乾生,1965年毕业于北京地质学院石油及天然气地质勘探专业,2007年获李四光地质科学奖

马永生,1984年毕业于武汉地质学院地质学专业,2007年获李四光地质科学奖,中国工程院院士

彭善池,1968年毕业于北京地质学院地质系古生物学专业,2009年获李四光地质科学奖

谢玉洪,2005年获中国地质大学(武汉)矿物学、岩石学、矿床学专业博士学位,2011年获李四光地质科学奖

汪啸风,1961年毕业于北京地质学院地层古生物专业,2009年获李四光地质科学奖

丁俊,1982年毕业于武汉地质学院地质力学专业,2013年获李四光地质科学奖

杜时贵,1984年毕业于武汉地质学院地质系,1992年获中国地质大学(武汉)工程地质硕士学位,2013年获李四光地质科学奖

燕长海,1982年毕业于武汉地质学院地质找矿专业,2015年获李四光地质科学奖

范立民,1988年毕业于中国地质大学煤田地质与勘探专业,2015年获李四光地质科学奖

潘桂棠,1965年毕业于北京地质学院地质系地质测量及找矿专业,2015年获李四光地质科学奖

彭建兵,1978年毕业于武汉地质学院地质专业,2015年获李四光地质科学奖

漆立新,1984年毕业于中国地质大学(武汉)石油物探专业,1996年获中国地质大学(武汉)石油物探专业硕士学位,2010年获中国地质大学(武汉)石油物探专业博士学位。2017年获李四光地质科学奖

薛永安,1987年毕业于武汉地质学院(中国地质大学(武汉))石油地质专业,2008年获中国地质大学(北京)矿产普查与勘探专业博士学位,2017年获李四光地质科学奖

宋明春,1991年毕业于中国地质大学(武汉)地质矿产勘查专业,2003年获中国地质大学(武汉)构造地质学硕士学位,2017年获李四光地质科学奖

翟刚毅,1991、2002年分别获中国地质大学(北京)矿产普查与勘探专业硕士、博士学位,2017年获李四光地质科学奖

周琦,2003年获中国地质大学(武汉)地质工程专业硕士学位,2008年获中国地质大学(武汉)古生物与地层学专业博士学位,2017年获李四光地质科学奖

李荣社,1998年获中国地质大学(武汉)构造地质专业硕士学位,2017年获李四光地质科学奖

学校领导

党委书记 | 何光彩 |

校 长 | 王焰新 |

党委副书记 | 朱勤文 |

党委副书记 | 傅安洲 |

党委副书记、纪委书记 | 成金华 |

副校长、研究生院院长 | 唐辉明 |

副校长 | 赖旭龙 |

副校长 | 王 华 |

副校长 | 万清祥 |

参考资料:

时期 | 院校长 | 上任时间 | 卸任时间 |

北京地质学院 | 刘型 | 1952年 | 1958年 |

高元贵 | 1958年 | 1976年 1972年起,高元贵担任湖北地质学院革委会主任 | |

湖北地质学院 | 王 焕 | 1976年 | 1980年 |

武汉地质学院 | 王鸿祯 | 1980年 | 1983年 |

赵鹏大 | 1983年 | 1988年 | |

赵鹏大 | 1994年 | 2005年 | |

中国地质大学(武汉) | 赵鹏大 | 1988年 | 1996年 |

殷鸿福 | 1996年 | 1997年 | |

赵鹏大 | 1997年 | 2003年兼研究生院院长 | |

张锦高 | 2003年 | 2010年 | |

王焰新 | 2011年 |