醉花阴

《醉花阴》是一种词牌名,又名《九日》,此词调首见于北宋毛滂词,词中有“人在翠阴中”、“劝君对客杯须覆”等句,因据其意取作调名。双调小令,仄韵格,五十二字。上下阕各五句,一般以李清照《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》为正格。

- 中文名 醉花荫

- 作者 李清照

- 类型 词牌名

- 首见 于北宋毛滂词

古诗原文

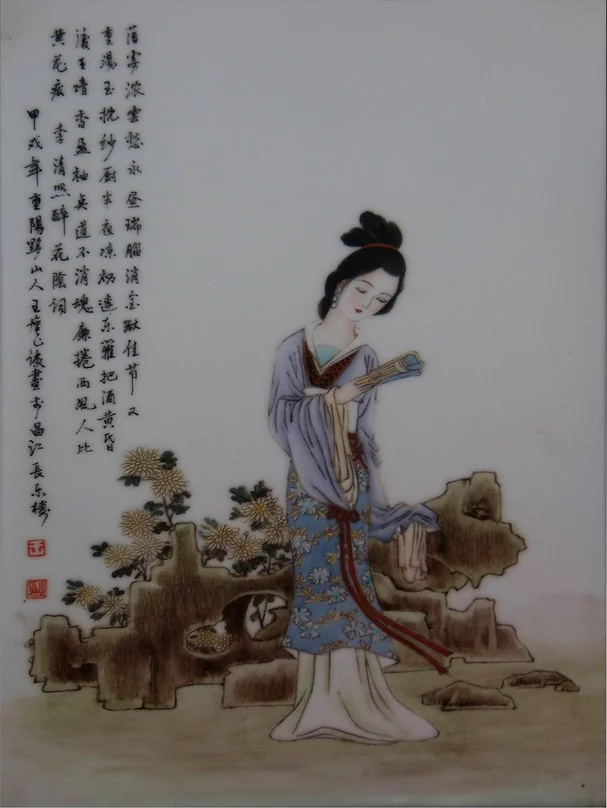

醉花阴

【宋】李清照

薄雾浓云愁永昼, 瑞脑销金兽。佳节又重阳, 玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不消魂, 帘卷西风, 人比黄花瘦。

诗文注释

词调

此词调首见于北宋毛滂词,词中有“人在翠阴中”、“劝君对客杯须覆”等句。因据其意取作调名。双调,五十二字,仄韵。

"薄雾愁云"

“薄雾愁云”是由中山王《文木赋》:“奔电屯云,薄雾浓雰”脱化而来。作者《渔家傲》:“天接云涛连晓雾。”梁简文帝诗:“晓雾晦阶前。”陶弘景诗:“惯衔晓雾惊群雁。”可见“雾”一般指早晨。“云”却不定时,有朝云、晓云、晨云、暮云……而且“云”可连“雾”,如作者《渔家傲》:“天接云涛连晓雾。”就是这样的。如此,这句的意思就是,从早晨起就有雾,雾接着浓云,一整天如此,就是所谓“浓云不雨长阴”,是最使人感无聊寂寞、最惹人怀念远人的天气,自然会使人愁了。“永”字说明“愁”的时间很长及愁的无法排遣。“永昼”多用以形容夏日,而时下已是昼短夜长的深秋季节,可知“永昼”当是一种对时间的心理错觉,作者借此点出了她独守空闺时的度日如年之感。此词的开头,缘情布景,情景交融。其中蕴含着作者丰富的思想感情,情景融于一炉。开始作者用颇具艺术魅力的笔墨,渲染了凄凉抑郁的气氛,既是环境的铺陈,也是人物思想感情的披露。谢榛认为:“凡起句当如爆竹,骤响易彻。”此词的开头,也似一声轰鸣,响彻全篇,并余音不绝,惆怅忧伤的意绪贯穿始终。 瑞脑:即龙脑,香料名。金兽:兽形的铜香炉。枯坐铜香炉旁,看那炉中的香料一点点地消融,岂不见出作者的寂寞无聊?此句写出了时间的漫长无聊,同时又烘托出环境的凄寂。

醉花阴

醉花阴 "佳节又重阳"

“佳节又重阳”一句有深意。古人对重阳节十分重视。这天亲友团聚,相携登高,佩茱萸,饮菊酒。李清照写出“瑞脑消金兽”的孤独感后,马上接以一句“佳节又重阳 ”,显然有弦外之音,暗示当此佳节良辰,丈夫不在身边 。李清照和赵明诚情爱笃深,她不忍离别。如《一剪梅》云:“一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。”这种离愁别绪,每逢佳节良辰,会增加几倍,更何况重阳节并非一般的节日,它是讲求亲人团聚,朋友佳会,饮酒赏菊的节日,当然使她比在别的节日更加感到凄楚苍凉。“遍插茱萸少一人 ”,怎叫她不“每逢佳节倍思亲”呢 !“佳节又重阳”一个“又”字,是有很浓的感情色彩的,突出地表达了她的伤感情绪。 “又”字类似于李后主之“又东风”之“又”,意不在说时间之长,而是说明忧愁的情感再次来到心理,未曾稍减。玉枕:瓷枕的美称。纱厨:纱帐,一称碧纱帐。瓷制的枕头,薄薄的沙帐,不能抵御晚来的秋“凉”。“半夜凉初透”,“初透”说明夜半以后更“凉”。“凉”字很有意味,不只是时令转凉,而是感觉,显示独寝,引起怀远人。别有一番凄凉滋味。作者对凉意的体察细微真切,说明那“愁永昼”之人并未曾酣然入梦,相思之苦在煎熬着她。此三句明明白白写的是相思,却不着“相思”一字,含蓄蕴藉。此外,对“玉枕纱橱,半夜凉初透。”两句还有一些不同的声音,譬如南宋王灼斥此句为“自古缙绅家之女子,不肯如此无顾藉”,是说李清照此句写到深夜独自在床上的感受,被封建士自以为不堪。

醉花阴

醉花阴 按:应该说李清照的地位在当时妇女中是比较高的,她的文学才华在当时就得到了肯定。在她去世后四十余年,有一个叫赵彦卫的,重刊《云麓漫抄》,书中极称李清照的文采,称“文章落笔,人争传之”,这或许有誉美之嫌。而与李清照同时的朱弁记载,“苏门四学士”之一的晁补之常对士大夫称赏李清照的诗文(参见《风月堂诗话》),以及晚于李清照47年的一代理学大师朱熹,对李清照文学和见识所表示的赞许(《朱子语类》卷一百四十云:“本朝妇人能文,只有李易安与魏夫人。李有诗,大略云:“两汉本继绍,新室如赘疣”云云。“所以嵇中散,至死薄殷周”,中散非汤、武得国,引之以比王莽。如此等语,岂女子所能?”),却是事实。甚至连诋毁李清照的王灼也推许其为“本朝妇人”,“文采第一”,“才力华赡,逼近前辈”(《碧鸡漫志》卷二),以至于《宋史》在其父李格非的《传》中附带一笔,称李清照的诗文“尤有称于时”。可就是如此,还是有一些人认为妇女不可以写一些床笫宫闱之事。从王灼的批评中,我们可以看到,在作者所处时代的妇女的真实处境和地位,在宋代,受宋明理学的影响,妇女的地位是比较低下的,整个社会对妇女言行举止的要求非常高,对妇女的思想也有着很高程度的束缚。通过王灼的批评我们可以看到这种偏见中所投射出来的男女现实的关系,看到一个在男人统治的社会中女子真实的社会处境。

东篱

陶渊明《饮酒》诗:“采菊东篱下,悠悠见南山”。 “东篱把酒黄昏后”即转换空间,从室内到庭院。“东篱”既是地点也是菊花的代称,后即以东篱指代赏菊之处。(陶渊明《饮酒(其五)》:采菊东篱下)。因为陶渊明的关系,这一句塑造出的人物形象不沾一点脂粉气,而透出文人士子的随意与洒脱。“东篱把酒”这一举动,表现了作者非常惬意、自在,貌似风流自赏的样子,这句写的是作者半夜难眠时对黄昏一幕的想象。暗香:幽香。这里指菊花的香气。另,指重阳饮菊酒,菊酒的香气。“有暗香盈袖”,暗含佳节思亲的情绪。《古诗十九首-庭中有奇树》中有“攀条折其荣,将以遗所思。馨香盈杯袖,路远莫致之”,正是折花赠远以表达怀人之思。至此,诗人虽未明言感时怀人的心绪,但她的孤独寂寞之感,伤时叹逝之情,已寓于字里行间。这两句写出了词人在重阳节傍晚于东篱下菊圃前把酒独酌的情景,衬托出词人无语独酌的离愁别绪。重阳佳节,把酒赏菊,本来极富情趣,然而丈夫远游,词人孤寂冷清,离愁别恨涌上心头,即便“借酒销愁”,亦是“愁更愁”了。又哪有心情欣赏这“暗香浮动”的菊花呢?这两句确确实实是写啊“离情别绪”,但不提“离别”一点,委婉、朦胧。下片写菊,并以菊喻人。但全篇却不见一“菊”字。“东篱’,本来是用陶渊明‘采菊东篱下”诗意,但却隐去了“采菊”二字,实际是藏头。又如,“把酒”二字也是如此,“酒”字之前,本来有“菊花”二字,因古人于九月九日有饮菊花酒的风习,这里也省略了“菊花”二字。再如“暗香”,这里的“暗香”指的是菊花而非其他花蕊的香气。“黄花”,也就是“菊花”。由上可见,全词不见一个“菊”字,但“菊”的色、香、形态却俱现纸上。词中多此一层转折,吟味时多一层思考,诗的韵味也因之增厚一层。

按:本诗上片写尽作者对丈夫的思念与忧愁,而下片起首,也就是“东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。”两句作者却似乎忘却忧愁,貌似风流自赏的样子独自在庭院里把酒黄昏。这两句转折不是写作者的心情有所好转,而是在为后句“莫道不消魂”作铺垫,也就是所谓的“蓄势”。文章自古以来就喜曲不喜平。李清照非常善于在行文中自掀波澜,也叫做“蓄势”。“蓄势”愈充分,则反跌出的主旨愈醒豁,行文的节奏和旋律也愈丰富。“东篱把酒”二句就是蓄势,“却道海棠依旧”,那个寡情薄恩的“卷帘人”的回答也是蓄势,前者反迭出人之“消魂”,后者反迭出人之锐感多情。尺幅之中藏微妙曲折。

醉花阴

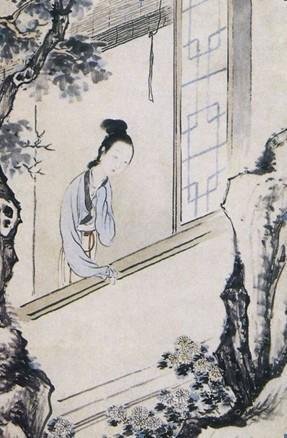

醉花阴 帘卷西风

“西风卷帘”的倒文。 黄花:指菊花。 “莫道不消魂”,转折跌宕,自言自语,“莫”与“不”都是表示否定,此句为双重否定句式,与其更加肯定,加强了表达效果。此句由江淹《别赋》:“黯然销魂者,唯别而已矣”脱化而来。“莫道”二字一笔推翻前意,反跌出“消魂”的主旨来。这是作者在行文中故设的跌宕,引人入胜,颇具新意。“莫道不消魂”三句写的是晚来风急,从天气到瑞脑金兽、玉枕纱厨、帘外菊花,词人用她愁苦的心情来看这一切,无不涂上一层愁苦的感情色彩。 以花木之“瘦 ”,比人之瘦,古诗词中不乏类似的句子。如“人与绿杨俱瘦”(宋无名氏《如梦令》),“人瘦也,比梅花、瘦几分?”(宋程垓《摊破江城子》),“天还知道,和天也瘦。”(秦观《水龙吟》)等等。但比较起来却均未及李清照本篇写得这样成功。原因是,这首词的比喻与全词的整体形象结合得十分紧密,极切合女词人的身份和情致,读之亲切。正是“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”这三句,才共同创造出一个凄清寂寥的深秋怀人的境界。“莫道不消魂 ”,直承“东篱把酒”以“人似黄花”的比喻,与全词的整体形象相结合。明茅映在《词的》中说:人们“但知传诵结语(指“人比黄花瘦”句),不知妙处全在‘莫道不消魂’。”这话是很有见地的。“莫道”一句,实际上可以与贺铸《青玉案》中“试问闲愁都几许”一句相媲美。所不同的是“莫道”句带有反诘与激问的成分。“人比黄花瘦”一句正是作者所言“消魂”的具体画面。司空图告诉我们,要体会言外之旨。古人不会用心理分析的笔法剖析人物心理活动,而是画给你看“消魂”的样子,这叫做为销魂传神立照。全词开篇点“愁”,结句言“瘦”。“愁”是“瘦”的原因,“瘦”是“愁”的结果。贯穿全词的愁绪因“瘦”而得到了最集中最形象的体现。可以说,全篇画龙,结句点睛,“龙”画得巧,“睛”点得妙,巧妙结合,相映成辉,创设出了“情深深,愁浓 浓” 的情境。

按:这首词是作者早期和丈夫赵明诚分别之后所写,它通过悲秋伤别来抒写词人的寂寞与相思情怀。它抒写了一位多才敏感的少妇在重阳佳节,对远方丈夫刻骨铭心、又委婉动人的相思之情。全篇从“薄雾浓云”的早晨写到“凉初透”的半夜,又从半夜难眠写到对黄昏情景的想象;从屋外写到屋内,又从屋内写到庭院,通篇表现了作者对丈夫连绵不绝的思念。文中未着“相思”二字,但相思之情溢于言表;始终未提“离别”一点,但“离情别绪”笼罩全篇。用“人比黄花”含蓄而形象地表现出作者的相思之苦,意新语奇,令人赞叹!

诗句格律

中仄中平平仄仄,中仄平平仄。

中仄仄平平,中仄平平,中仄平平仄。

中平中仄平平仄,仄仄平平仄。

中仄仄平平,中仄平平,中仄平平仄。

词名来历

词牌的来历,大约有下面三种:

一、本来是乐曲名称。词的前身是配曲的歌,如菩萨蛮,相传是唐代宣宗时,女蛮国进贡,她们高髻金冠,一身璎珞(;身上佩带的珠宝),形如菩萨,于是,时人有作菩萨蛮一曲咏之的,以后就成为词牌。西江月、沁园春等也是如此。

二、取词中几个字做词牌的。如忆江南,即因白居易的“江南好……能不忆江南”而来。而念奴娇亦名大江东去,即因苏东坡的“大江东去”句而来。

三、原来是词的题目。如渔歌子是咏渔家生活的,浪淘沙是咏大浪淘沙的,更漏子是咏夜的。凡是词牌下注明“本意”的,那词牌也就是题目了。

大多数词牌不是词的本意,而只是一种词谱的代号,词题和词牌不发生关系。一般人填词要另立题目或在下面注引小字以言其所咏之志。

作品评价

这首重九怀人词是李清照寄给她丈夫赵明诚的。元伊世珍《琅环(左应为女旁)记》卷中引《外传》:“易安以重阳《醉花阴》词函致明诚。明诚叹赏,自愧弗逮,务欲胜之。一切谢客,忘食寝者三日夜,得五十阕。杂易安作,以示友人陆德夫。 德夫玩之再三, 曰:‘只有三句绝佳’。明诚诘之,答曰:‘莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦’。政(正)是易安作也。”这则轶闻说明此词歇拍三句极为脍炙人口,李清照论词鄙薄柳永“词语尘下”,这三句采取自我反观的笔法,用西风吹卷帘幕,露现出比黄花更为憔悴的少妇面容,形象地抒写了相思之苦,其意实同于柳永词中的“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”。但表达时屏绝浮花浪蕊,而选择不求浓丽、自甘素淡的菊花加以自比,这既是就眼前取景,又反衬出作者不同凡俗的高标逸韵,确乎无“词语尘下”之嫌。全词以含蓄蕴藉见长,“莫道不消魂”三句固然最为工妙,但其余各句亦堪玩味:“薄雾浓云愁永昼”,“永昼”多用以形容夏日,而时下已是昼短夜长的深秋季节,可知“永昼”当是一种对时间的心理错觉,作者借此点出了她独守空闺时的度日如年之感。“瑞脑消金兽”,枯坐铜香炉旁,看那炉中的香料一点点地消融,岂不见出作者的寂寞无聊?“半夜凉初透”,分明暗示了她的辗转反侧,难以成眠。“有暗香盈袖”,则既烘染了雅淡如菊的情怀,也隐含了“声香盈怀袖,路远莫致之”(《古诗·庭中有奇树》)的夫妇睽离之感。凡此,都有玩赏不尽的底蕴。

《醉花阴》

《醉花阴》 赏析

赏析一

这首词是作者婚后所作,抒发的是重阳佳节思念丈夫的心情。传说清照将此词寄给赵明诚后,惹得明诚比试之心大起,遂三夜未眼,作词数阕,然终未胜过清照的这首《醉花阴》。

“薄雾浓云愁永昼”,这一天从早到晚,天空都是布满着“薄雾浓云”,这种阴沉沉的天气最使人感到愁闷难捱。外面天气不佳,只好待在屋里。“瑞脑消金兽”一句,便是转写室内情景:她独自个儿看着香炉里瑞脑香的袅袅青烟出神,真是百无聊赖!又是重阳佳节了,天气骤凉,睡到半夜,凉意透入帐中枕上,对比夫妇团聚时闺房的温馨,真是不可同日而语。上片寥寥数句,把一个闺中少妇心事重重的愁态描摹出来。她走出室外,天气不好;待在室内又闷得慌;白天不好过,黑夜更难挨;坐不住,睡不宁,真是难以将息。“佳节又重阳”一句有深意。古人对重阳节十分重视。这天亲友团聚,相携登高,佩茱萸,饮菊酒。李清照写出“瑞脑消金兽”的孤独感后,马上接以一句“佳节又重阳”,显然有弦外之音,暗示当此佳节良辰,丈夫不在身边。“遍插茱萸少一人”,怎叫她不“每逢佳节倍思亲”呢!“佳节又重阳”一个“又”字,是有很浓的感情色彩的,突出地表达了她的伤感情绪。紧接着两句:“玉枕纱厨,半夜凉初透”。丈夫不在家,玉枕孤眠,纱帐内独寝,又会有什么感触!“半夜凉初透”,不只是时令转凉,而是别有一番凄凉滋味。

下片写重阳节这天赏菊饮酒的情景。把酒赏菊本是重阳佳节的一个主要节目,大概为了应景吧,李清照在屋里闷坐了一天,直到傍晚,才强打精神“东篱把酒”来了。可是,这并未能宽解一下愁怀,反而在她的心中掀起了更大的感情波澜。重阳是菊花节,菊花开得极盛极美,她一边饮酒,一边赏菊,染得满身花香。然而,她又不禁触景伤情,菊花再美,再香,也无法送给远在异地的亲人。“有暗香盈袖”一句,化用了《古诗十九首》“馨香盈怀袖,路远莫致之”句意,暗写她无法排遣的对丈夫的思念。她实在情不自禁,再无饮酒赏菊的意绪,于是匆匆回到闺房。“莫道不消魂”句写的是晚来风急,瑟瑟西风把帘子掀起了,人感到一阵寒意。联想到刚才把酒相对的菊花,菊瓣纤长,菊枝瘦细,而斗风傲霜,人则悲秋伤别,消愁无计,此时顿生人不如菊之感。以“人比黄花瘦”作结,取譬多端,含蕴丰富。

从天气到瑞脑金兽、玉枕纱厨、帘外菊花,词人用她愁苦的心情来看这一切,无不涂上一层愁苦的感情色彩。

以花木之“瘦”,比人之瘦,诗词中不乏类似的句子,这是因为正是“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”这三句,才共同创造出一个凄清寂寥的深秋怀人的境界。“莫道不消魂”,直承“东篱把酒”以“人拟黄花”的比喻,与全词的整体形象相结合。“帘卷西风”一句,更直接为“人比黄花瘦”句作环境气氛的渲染,使人想象出一幅画面:重阳佳节佳人独对西风中的瘦菊。有了时令与环境气氛的烘托,“人比黄花瘦”才有了更深厚的寄托,此句也才能为千古传诵的佳句。

赏析二

李清照的重阳《醉花阴》词相传有一个故事:“易安以重阳《醉花阴》词函致明诚。明诚叹赏,自愧弗逮,务欲胜之,一切谢客,忘食忘寝者三日夜,得五十阕,杂易安作以示友人陆德夫。德夫玩之再三,曰:‘只三句绝佳’。明诚诘之,答曰:‘莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。’正易安作也”(见《元伊世珍?琅嬛记》)。这个故事不一定是真实的,但是它说明这首词最好的是最后三句。

现在先看看它的全首。词的开头,描写一系列美好的景物,美好的环境。“薄雾浓云”是比喻香炉出来的香烟。可是香雾迷朦反而使人发愁,觉得白天的时间是那样长。这里已经点出她虽然处在舒适的环境中,但是心中仍有愁闷。“佳节又重阳”三句,点出时间是凉爽的秋夜。“纱厨”是室内的精致装置,在镂空的木隔断上糊以碧纱或彩绘。下片开头两句写重阳对酒赏菊。“东篱”用陶渊明“采菊东篱下”诗意。“人比黄花瘦”的“黄花”,指菊花。《礼记》月令:“鞠(菊)有黄花”。“有暗香盈袖”也是指菊花。从开头到此,都是写好环境、好光景:有金兽焚香,有“玉枕纱厨”,并且对酒赏花,这正是他们青年夫妻在重阳佳节共度的好环境。然而现在夫妻离别,因而这佳节美景反而勾引起人的离愁别恨。全首词只是写美好环境中的愁闷心情,突出这些美好的景物的描写,目的是加强刻画她的离愁。

在末了三句里,“人比黄花瘦”一句是警句。“瘦”字并且是词眼。词眼犹人之眼目,它是全词精神集中表现的地方。

在诗词中,作为警句,一般是不轻易拿出来的。这句“人比黄花瘦”之所以能给人深刻的印象,除了它本身运用比喻,描写出鲜明的人物形象之外,句子安排得妥当,也是其原因之一。她在这个结句的前面,先用一句“莫道不消魂”带动宕语气的句子作引,再加一句写动态的“帘卷西风”,这以后,才拿出“人比黄花瘦”警句来。人物到最后才出现。这警句不是孤立的,三句联成一气,前面两句环绕后面一句,起到绿叶红花的作用。经过作者的精心安排,好象电影中的一个特写镜头,形象性很强。这首词末了一个“瘦”字,归结全首词的情意,上面种种景物描写,都是为了表达这点精神,因而它确实称得上是“词眼”。以炼字来说,李清照另有《如梦令》“绿肥红瘦”之句,为人所传诵。这里她说的“人比黄花瘦”一句,也是前人未曾说过的,有它突出的创造性。

音乐作品

专辑《醉花荫》

| 专 辑 | 歌 手 | 语 言 | 发行公司 | 发行时间 |

|---|---|---|---|---|

| 《醉花荫》 | 陈洁丽 | 国语专辑1CD | 雨林音 | 2004.11.23 |

专辑简介

为宋代女词人李清照名作谱写的歌曲《醉花阴》。 雨林精选录音代表作,每首歌之人声与配乐之音色及层次感俱达到最高Hi-Fi境界。

无论演唱或录音水准,都有更上一层楼的表现,人声的质感强烈到触手可及,厚实、润泽又不失通透和甜美,塑造出一个活力飘逸、魅力逼人的全新形象。

宋代女词人李清照那一阕“莫道不消魂?帘卷西风,人比黄花瘦”的《醉花阴》,别具一格,语言新颖凝炼,可谓千古佳句。雨林音乐特别请来王文光先生为《醉花荫》谱曲,陈洁丽美妙的歌声加上恰倒好处的配乐,演绎这首千古佳句,把那种顾影自怜的的意景唱得楚楚动人,寄寓的相思怨别,更是情深意挚,气质与风韵俱佳。

《醉花荫》这张唱片总共收录了15首歌曲,除了《醉花荫》的新歌外,其他都是经典歌曲重新演绎。老歌新唱并非“唱口水歌”,其实正于“老瓶新酒”的说法,老歌是有价值有经典品位的“壳”,而歌手重新演义则是为这个美丽的壳注入新鲜的“灵魂”。只要歌者能把自己的风格融入到歌曲中,老瓶新酒同样可以重新飘香!

《醉花荫》中的老歌重新演绎就能做到这点,既能沿袭歌曲的经典可听之处,又在部分细节上做了更符合现在音乐风格的修改,配乐上全部采用真乐器做伴奏;加上陈洁丽已经日渐有自己的演唱风格,本来就漂亮的声音,现在更加让聆听者陶醉,不同凡俗。

雨林的录音的确是在不断进步,这只《醉花荫》的录音,歌者的口型聚焦并浮凸于眼前,人声的质感强烈到触手可及,厚实、润泽但又不失通透和甜美。而且乐器的录音也相当出色,定位良好。弦乐华丽高贵、低音提琴颇具牛筋味;钢琴、吉他的颗粒感强,钢琴的质感录音得很好,细节也纤毫毕现。

作者简介

李清照(1084-1155),济南章丘(今属山东)人,号易安居士。宋代女词人,婉约派代表。幼有才藻,十八岁适金石家赵明诚,夫妇感情甚笃。南渡后,赵明诚病故,她颠沛流离于江浙皖赣一带,在孤寂中度过晚年。她工诗能文,诗尤为宋代大家,前期词多写闺情相思,后期词融入家国之恨与身世之感,风格顿变。她兼擅令慢,每能创意出奇,以经过提炼的口语表达其独特真切的感受,形成辛弃疾所称道的“易安体”。有《漱玉词》