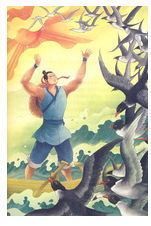

郑人逃暑

郑人逃暑,寓言故事,告诉我们外界条件是不断变化的,我们要随着事态的发展去解决问题,而不能只用老眼光、老办法去看待并解决新的问题,不然就会碰壁。客观世界在不断运动、发展、变化,我们也一定要认识并适应这种发展变化,不能墨守成规,要懂得融会贯通。郑人用避暑的办法去对待夜间的露水,当然不能达到预期的目的。用狭隘的经验去对待变化着的事物,必然会受到客观规律的惩罚。

- 作品名称 郑人逃暑

- 创作年代 春秋战国时期

- 作品出处 太平御览·人事部

- 文学体裁 文言文

原文介绍

郑人有逃暑[1]于孤林[2]之下者,日流影移,而徙[3]衽[4]以[5]从阴。及[6]至[7]暮[8],反席[9]于[10]树下。及月流影移,复徙衽以从[11]阴,而患露[12]之濡[13]于身。其阴逾[14]去[15],而其身愈湿,是巧于用昼而拙于用夕矣。——《太平御览·人事部》

词语注释

1.逃暑:避暑,搭凉

郑人逃暑

郑人逃暑 2.孤林:独立的一棵树

3.徙(xǐ):移动

4.衽(rèn):卧席

5.以:为了,目的是

6.及:等到

7.至:到

8.暮:黄昏

9.席:睡

10.于:在

11.从:跟从

12.露:露水

13.濡(rú):沾湿

14.逾:(通假字,同:愈)同愈,更加

15.去:离开

16.患:苦于

17反:通”返“,返回。

18徙衽(xǐrén):移动席子。徙,迁移。衽,席子

短文寓意

《郑人逃暑》讲述了郑人白天将席子移动到树阴下避暑,晚上由于月光下树的影子拉长了,郑人不是将席子铺在树下,而是和白天一样还移动到树阴里,离树干远了,其实已经毫无遮拦了,所以被露水湿身了。

这则故事主要细节就是晚上睡在树阴下,不但不能避暑,反而湿身。找好讽刺角度,分析因果关系。

这则寓言告诉人们,外界条件是不断变化的,我们要随着事态的发展去解决问题所在,而不能只用老眼光,老办法去解决新问题,不然就会碰壁、受灾;客观世界在不断运动、发展、变化,我们也一定要认识并适应这种发展变化,不能墨守成规。郑人用避暑的办法去对待夜间的露水,当然不能达到预期的目的。用狭隘的经验去对待变化着的事物,必然会受到客观规律的惩罚。

这则寓言告诉人们,外界条件是不断变化的,我们一定要认识并适应这种发展变化,不能墨守成规。

翻译解释

郑国有个人在一棵树下乘凉,太阳在空中移动,树影也在地上移动,他也随着树荫挪动自己的卧席。到了黄昏,他又返回把卧席放到大树底下。月亮在空中移动,树影也在地上移动,他又随着树荫挪动自己的卧席,而苦于露水沾湿了全身。树影越移越远了,他的身上也越沾越湿了。(这个方法)在白天使用很巧妙,但晚上用就相当笨拙了。

短句翻译

日流影移,而徙衽以从阴:太阳在空中移动,树影也在地上移动,他也随着树荫挪动自己的卧席。及月流影移,复徙衽以从阴,而患露之濡于身:月亮在空中移动,树影也在地上移动,他又随着树荫挪动自己的卧席,而苦于露水沾湿了全身是巧于用昼而拙于用夕矣:(这个方法)在白天使用很巧妙,但晚上用就相当笨拙了。

相关信息

苻子:

谨案:道家祖黄老,盖三皇五帝之道也,变而为列御寇庄周,则杨朱之为我也,又变而房中术,而金丹,而符录,而斋醮,每降益下,而道家几乎熄矣。于是乎秦汉以来,未有著书象《道德经》者,其象《列子》《庄子》,仅有苻朗,苻朗者,秦苻坚之从兄子也,《隋唐志》《苻子》三十卷,宋不著录,《路史》征引,皆取诸类书,非有旧本流传。盖亡于唐末。余从类书写出八十一事,省并复重,得五十事,定著一卷,备道家之一种。就中有云:至人之道也如镜,有明有照,有引有致。又云:为道者日损而月章,为名者日章而月损。又云:荆山不贵玉,鲛人不贵珠,又云:木生烛,烛盛而木枯,石生金,金曜而石流,三复其言,具有名理,本传称老庄之流,非过许也。嘉庆丁丑岁秋九月九日,严可均谨叙。

这则寓言告诉人们,情况是会不断变化的,不能只用老眼光、老办法去解决新问题,不然就会碰壁受灾。