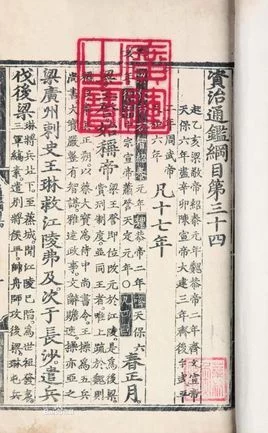

通鉴纲目

《通鉴纲目》是南宋朱熹撰著著作。

- 中文名称 通鉴纲目

- 别名 资治通鉴纲目

- 简介 书名。南宋朱熹、赵师渊编撰。五十九卷

- 词性 名词

- 分类 历史 古籍

内容简介

《通鉴纲目》,书名,南宋朱熹撰著,五十九卷,序例一卷。熹与其门人赵师渊等,据司马光《资治通鉴》、《举要历》和胡安国《举要补遗》等书,本儒家纲常名教,简化内容,编为纲目。纲为提要,模仿《春秋》;目以叙事,模仿《左传》,用意在于用 《春秋》笔法,"辨名分,正纲常"。朱熹编著的《通鉴纲目》, 自问世以后, 在社会上所产生的影响相当大, 上自朝廷, 下至平民百姓, 从中都曾得到过好处。因此, 不仅原著得到广为流传, 而且还形成了一种新的史学体裁-- - 纲目体。

民间所以欢迎《 通鉴纲目》, 关键在于简明与通俗, 特别是提纲挈领, 大的事件可以做到一目了然,这对于那些需要了解历史的人自然方便得多了, 特别是适合于士人的科举考试。正如朱熹所说: " 此书无他法, 欲其纲谨严而无脱落, 目欲详备而不烦冗耳" 。尤其是全书卷帙不大, 仅 59 卷, 为《 通鉴》的五分之一, 这自然就适合广大民众的需求, 加之统治者又大力提倡, 因此, 问世以后很快得以广泛流传。

目的用途

这种书是史书专有的一种门类:纲目体。有纲有目,每一条纲后有一条目,纲就是记述一条史实,用非常简练概括的话,就像如今写的提纲一样。目的就是进一步详细的阐述纲目中的历史事件。

《御批通鉴纲目》·五十九卷、《通鉴纲目前编》·一卷、《外纪》·一卷、《举要》·三卷、《通鉴纲目续编》·二十七卷

康熙四十七年吏部侍郎宋荦校刊,皆圣祖仁皇帝御批也。朱子因司马光《资治通鉴》以作《纲目》,惟《凡例》一卷出於手定。

作者简介

朱熹(1130.9.15~1200.3.9),字元晦,是南宋徽州婺源(今属江西省婺源县)人。19岁进士及第,曾任荆湖南路安抚使,仕至宝文阁待制。为政期间,申敕令,惩奸吏,治绩显赫。南宋著名的理学家和教育家,闽学派的代表人物,世称朱子,是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。

人们曾用这样的话赞美他:"集大成而绪千百年绝传之学,开愚蒙而立亿万世一定之归。"乾道三年(1167年),偕学生林用中、范念德从福建赶赴岳麓书院,与张栻会讲三月,会讲的主要议题是"太极"和"中和",然后同游南岳。朱张会讲,盛况空前,学生多达千人之众,其声势为全国之最,史称湖湘学派自此之后,才去短集长,臻于成熟。

淳熙十二年(1185年),他还动员衡州官府重修石鼓书院,提出把书院办成德行道义之实的教育机构的方针,使书院教育走上正轨。在石鼓书院复兴后,应湖南提刑宋若水之请,撰写了一篇名垂千秋的《石鼓书院记》,由张栻亲书,后人镌制成石碑,置于石鼓书院内,使"石鼓有声于天下"。他一生三次监南岳庙,但都只是遥领食俸,并未亲临南岳。明万历中(1587年~1598年),与李宽、韩愈、李士真、周敦颐、张栻、黄干同祀石鼓书院七贤祠,世称石鼓七贤。