送韩十四江东省觐

《送韩十四江东省觐》是由盛唐诗人杜甫创作的一首七言律诗。

- 作品名称 送韩十四江东省觐

- 作者 杜甫

- 创作年代 唐代

- 作品出处 《全唐诗》

- 作品体裁 七言律诗

作品原文

送韩十四江东省觐

兵戈不见老莱衣,叹息人间万事非。

我已无家寻弟妹,君今何处访庭闱?

黄牛峡静滩声转,白马江寒树影稀。

此别应须各努力,故乡犹恐未同归。

词句注释

⑴省觐,省视父母。十四,是称呼韩的排行。

⑵首二句喷薄而出,感慨甚大甚深。韩是去寻访父母的,故用老莱子故事,便已扣紧题目。《列女传》:"老莱子行年七十,著五色之农,作婴儿戏子亲侧。"干戈扰攘,亲子离散,故不见此事。下句更推向大处,推向当时整个社会,见得可痛的不止此一事,万事都反了常。可悲者也不止一两个人。杜甫总是从大处着眼。

⑶此二句落到题上,是流水对。无家,即无处。庭闱,父母所居,即指父母。将重点放在韩一边,故宾主分明。

⑷此二句是想象中之景,不是写送别时当前之景。黄牛峡、白马江,皆韩出峡往江东所必经之地。黄牛峡在湖北宜昌县西。旧注,江陵有白马州。杜甫关心对方,故特地指出前路的重重艰险,已含下"应努力"意。不发空论,而即景寓情,最有味。顾宸云:"日静日寒,亦见寇乱凄凉意。"黄生云:"凡情真则语易率,得五、六二句,全诗皆有色矣。"

⑸各努力,各自努力为归乡之计。上面曾用自己作陪,所以这里用一"各"字来缩合。韩十四当是杜甫的同乡,故有故乡同归的话。

创作背景

此诗系唐肃宗上元二年(761)秋,杜甫在蜀州治时所作。是年秋末,安史之乱未平,史朝义逆势正炽,江东一带虽未遭受兵祸,但暴动四起,饿殍塞途。同寓川地的杜甫挚友韩十四要赴江东省觐,在"兵戈不见老莱衣"的当时,这实是一件值得庆幸的事。此诗即杜甫在蛋州为送别韩十四而作。

文学鉴赏

韩十四,姓韩的朋友,排行第十四,其人不详。江东,长江东南岸,江苏一带,韩十四当是这里人。省觐,探望父母。老莱衣,老莱子七十岁穿五彩衣戏耍以取悦双亲。庭闱,借代父母。黄牛峡,长江的一段。《水经注》引民谣:"朝发黄牛,暮宿黄牛,三朝三暮,黄牛如故",极言峡之长。白马江,典出《寰宇记》,荆州水患,江水溢堤,刺史王僧达杀自己坐骑白马祭祀江神,水乃退。这里借代荆州。

此诗格律为平起式首句入韵格,韵合五微。对仗工稳,平仄规范。

首联感叹时世发端,引领全篇。探望父母,本来是美事,送朋友探望父母,应当说些吉祥话才对。但是,这是在特定的历史条件下,天下大乱,生灵涂炭,九死一生,谁也不知道家人是否幸存。出句说:因为连年战争,亲子和睦、亲慈子孝的家庭氛围看不见了。对句说:一切都不是正常状态了,怎么不令人叹息呢?

颔联展开,诉说人们普遍流离失所:六七年了,我没有家了,得不到弟妹的音讯,你又到哪里去找父母呢?他们还在家吗?不会逃难去吗?悲哀之至。

颈联写韩十四即将踏上的道路,从成都出发去江东,当然坐船方便了,坐船,必然经过三峡、荆州。把沿途的行旅设想得很凄凉。这个章法在送别律诗里很普通,但抒情独到。

尾联出句写嘱咐,对句则依然对未来不抱多少希望。这说明安史之乱给人民带来了无比深重的灾难。

名家点评

明代王嗣奭《杜臆》:《通》云:"言韩之父母以兵乱不见其子,则韩有亲且不得奉人间万事皆不足道矣。父母兄弟,天伦之乐也,'我已无家寻弟妹',而君今何处访其父母耶?于是计其访之之处,从黄牛峡、白马江以达江东,而'峡静'、'江寒',道路经乱,萧条之象如此,可不慎耶?故又勉以处乱之道,同归故乡也。"

清代仇兆鳌《杜诗详注》:此送别韩君而作也。上四,江东省觐,有丧乱之感;下四,蜀江送别,有故乡之思。张綖注:韩盖公同乡人,必其父母避乱江东而往省之,玩次联及结可见。乱后不能养亲,则万事之失所可知矣。骨肉飘零,彼此同憾,正叹兵戈之害。"黄牛"、"白马",出峡所经,兼写冬日之景。"各努力",谓俱访天伦。"未同归",谓犹阻兵革。朱瀚曰:"滩声"、"树影"二句,在韩是一片归思,在杜是一片离情。气韵淋漓,满纸犹湿。

清代浦起龙《读杜心解》:猛触起乱离心绪,情文恻恻。首提"莱衣",扣题既紧,妙在不著韩说,虚从时会领起,故三、四便好彼此夹发。偏能笔势侧注,宾主历然,使五、六单顶无痕。然先言"滩转",神则预驰。后言蜀江,袂才初判。是虽单写彼行,仍已逆兜临送,恰好双拖"此别",就势总收回顾,神矣化矣。玩"各努力"句,当是送韩之时,正值公从青城起身还成都之时。如此看"未同归"三字,亦有着落。笔笔凌驾。

作者简介

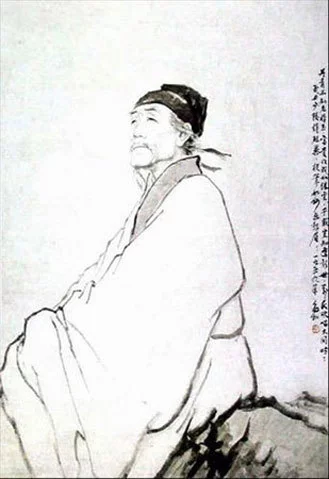

杜甫(712-770),字子美,自称少陵野老。原籍襄阳,迁居河南巩县。杜审言之孙。年轻时应进士举,不第,漫游各地,后客居长安十年。安史之乱中投奔唐肃宗,授左拾遗。收安后出为华州司功参军,不久弃官入蜀,定居成都浣花溪草堂。一度在剑南节度使严武幕中任表为检校工部员外郎,故世称"杜工部"。严武死后携家出蜀,漂泊江南,病死在江湘途中。杜诗以古体、律诗见长,风格多样,情感沉都,展现了唐代由盛转衰的历史过程,被称为"诗史"。与李白齐名,并称"李杜",有《杜工部集》。