车鼓弄

车鼓弄又称弄车鼓、车鼓阵,是中国闽南特别是同安地区一种具有浓厚地方色彩的传统民俗娱乐形式。它是一种说唱、表演合一的传统歌舞艺术,它以动作朴实简单、易学易演,诙谐幽默的风格受到了广大人民的喜爱。从前乡村迎神赛会,农闲节目的庆祝活动以及新婚闹洞房等喜庆日子,都很盛行。几乎每个村落的老人都会说车鼓弄,三步进,三步退,弄过来又扭过去。

- 中文名称 车鼓弄

- 别称 弄车鼓、车鼓阵

- 性质 传统歌舞艺术

- 特点 动作朴实简单、易学易演

简介

车鼓弄是集说唱、表演合一的传统歌舞艺术,是古代弄戏的遗存形式。"车"就是翻转,"弄"就是舞弄之意,又有"弄车鼓"的俗称。关于车鼓弄的来历,闽南地区流传着"磨豆夫妻逗唱"、"武装劫救"、"丰收庆贺"等几种说法。在同安,流传较广的是"磨豆腐夫妻逗唱"说。相传在明代,同安有一对开豆腐店的夫妻,夜里磨豆腐时编歌唱逗,受到邻里欢迎。老夫妇继而用装豆子的斗篮代替石磨,戏弄玩乐,遂在民间流传开来。明末清初,车鼓弄传到台湾,成了海峡两岸人民喜爱的民俗娱乐项目。

车鼓弄表演时,二人扮做男丑与彩旦,扛着竹篮搭扣的鼓轿,踏着四方交叉步,进三步退三步,一唱一答,妙语如珠。内容多为孝道劝善、夫妻情趣、情人相思等。实际上,它是闽南早期滑稽小戏--"弄戏"中的一种。"弄戏"演员通常为一丑加一旦,以滑稽的动作和诙谐的对答为主,在简单场地上即可表演。由车鼓弄继而发展出闽南"车鼓戏",保留车鼓弄的表演形式,增添了更完整曲折的故事情节。歌仔戏在形成过程中也充分吸收了车鼓弄的表演特色,车鼓弄是歌仔戏的源头之一。

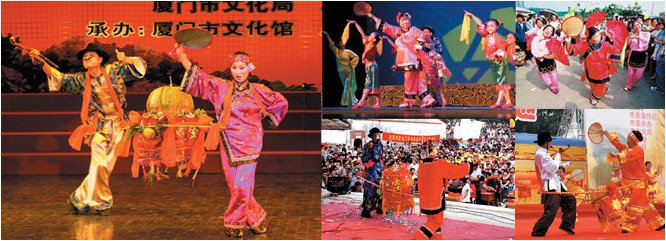

车鼓弄通常在庙会祭祀时表演,有时也被邀请到婚庆人家演出,是农村自娱自乐传统表演项目。近几年来,经过改编整理提高的"车鼓弄"也出现在广场民俗活动、文艺踩街、大型晚会上,对保持传统民间表演艺术的多样化,丰富群众文化生活起着积极的作用。

历史传说

在台湾,名为车鼓阵的弄车鼓为主要的阵头之一,其音乐也常见于道教及台湾民间信仰的祭典上。

车鼓弄这种文艺形式的起源年代不详,来源说法不一。

传说一

有的说是梁山好汉为了救宋江,化装表演各种杂耍,其中有两个人抬着一面打鼓,鼓里暗藏短兵器,边表演边混进法场,救出了宋江。这种说法和民间另一种文娱形式--套宋江的传说一样,都和宋江有关。但是,另有一种说法和此说法相似,说是隋末,瓦岗寨义军首领程咬金为救秦琼,令将士扮作江湖艺人劫法场,人们为了纪念和仿效这种侠义精神,就将车鼓弄传承下来。

传说二

说是同安新圩某村有一对老夫妻,开豆腐店,夜里磨豆腐闷得慌,老夫妇彼此编歌对唱,互相打趣,借以驱除疲劳。后来,邻居听老夫妇唱歌,觉得生动而饶有风趣,便纷纷邀请他们到家里去唱。但他们原来是磨豆腐时唱的,到别处唱总不能背个笨重的石磨去。因此,老夫妇便想出一个主意,用斗篮代替石磨。石磨像个大鼓,故称"车鼓"。"车"是"车转"的意思。"车鼓弄"就是抬着鼓,转动身子表演的意思。后来演唱逐渐从室内到室外,表演道具也就用轻便的篾篮代替笨重的石磨,并逐渐形成了一套具有独特风格的表演形式。

而潘涂车鼓的演化形成,相传是明朝初年,潘涂村林氏祖先从安溪迁入潘土时,人丁稀少,粮食短缺,衣不蔽体,饱受饥寒。因此冲安溪清水岩请来清水祖师公香火祭祀膜拜。村民们艰苦创业、勤俭持家、和睦奋斗。后来潘涂村成了同安人口最多的村落,在农牧渔各业都得到长足的发展。旧时的村民都认为这是上天祖师公与祖宗的庇护。所以,每年逢清水祖师诞辰及祖先的祭祀日,就隆重举行祭典,同时聘请民间戏曲、歌舞助兴,其就有当时流行的车鼓弄。一老太婆观看社戏、舞蹈,一时兴起,挑起菜担子情不自禁融入车鼓弄阵中扭起来,同时招令儿子、媳妇、孙子一起跳,以示对祖师和祖先的虔诚。人们认为这种车鼓弄形式热烈欢快,竞争相模仿,逐渐演化成今日的潘土车鼓弄;称老太婆这一角色为"火鼎婆",担子的一头为火笼,另一头为青菜,警示人们不要忘记创业时挨冻受寒、咽菜吞糠的日子。而数对今童玉女则是表示祈求人丁兴旺、平安福达的意思。

派别

关于车鼓阵来源,台湾传承艺师及研究学者有不同说法,主要可分成两派。

一派主张产生于台湾本土,传说清代台湾南部大旱,百姓日夜祈雨,上天终降甘霖,百姓于是取出日常乐器同欢谢天,逐渐演化成阵头。一派则认为源自中国大陆, 说法又有不同,一是认为来自中原地区秧歌,随南迁移民传至福建,结合南管、歌仔,明清两代又随移民渡海来台,落地生根。一是认为源自唐宋时代的「三杖鼓」,明清时,称为「三棒鼓」,又称为「花鼓」,表演时腰系铃鼓,颈则绑锣,抛掷嵌有铜钱的棒棍演出。又有认为源自漳浦一带的「大车鼓」。

至于所谓车鼓,亦有一种说法,认为「鼓」指铃鼓,「车」则是「四块」敲击所发出「qiau-qiau」或「qia-qia」之声,与闽南语「车」字谐音,故称车鼓。