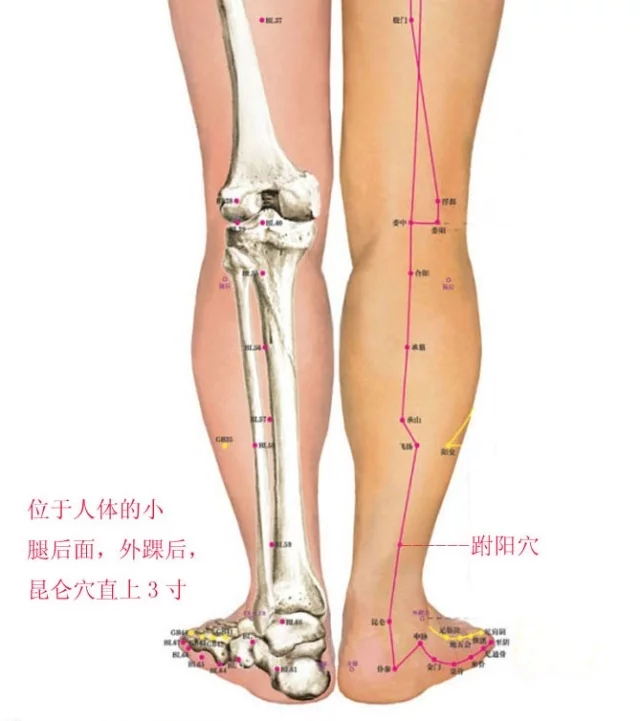

跗阳

跗阳,经穴名。出《针灸甲乙经》。别名外阳、阳蹻。属足太阳膀胱经。阳蹻之郄穴。在小腿后面,外踝后,昆仑穴直上3寸。布有腓肠神经,小隐静脉,深层为腓动脉末支。主治头重,头痛,外踝红肿,脚气,脚腿痛,下肢痿痹等。直刺0.8-1.2寸。

- 中文名 跗阳

- 外文名 fuyang

- [别名] 付阳,附阳

- 出处 《 针灸甲乙经》

- 跗阳 跗,脚背也。阳,阳气也

跗阳

阳跷脉郄穴。

【别名】付阳,附阳。

【穴义】足少阳、足阳明经的阳气在此带动足太阳经的气血上行。

【名解】

1)跗阳。跗,脚背也。阳,阳气也。跗阳名意指足少阳、足阳明二经的阳气在此带动足太阳经的气血上行。膀胱经足部上行的阳气至本穴后散热而化为湿冷的水气,由于有足少阳、足阳有二经上行的阳气为其补充热量,足太阳膀胱经的水湿之气才得以继续上行。本穴水湿之气的上行是依靠足背上行的阳气才得以上行的,故名跗阳。付阳、附阳名意与跗阳同(何以足少阳、足阳明经的气血交会于本穴,而经书却不言本穴为足三阳之会呢?这是因为本穴在人体重力场中是处于肌肉隆起的高地势,所以足少阳、足阳明二经的上行阳气会交于本穴,阳者向上、向外而行也。但是,足少阳、足阳明二经上行至本穴的阳气有名无实,只是虚热之气,热多而气少,故此经书不言此穴为足三阳经之会)。

2)阳跷脉郄穴。郄,孔隙也。本穴物质为足三阳经上行的阳气构成,气血之性同于阳跷脉。

但由于膀胱经上行至此的阳气较为寒湿,即使有足少阳、足阳明的阳气带动足太阳的阳气上行,由本穴上输的阳气量亦较少,如从孔隙中输出一般,故为阳跷脉郄穴。

特征及治法

【气血特征】气血物质为阳热之气。

【运行规律】循膀胱经上传于飞扬穴。

【功能作用】吸热化湿。

【治法】寒则补之灸之,热则泻针出气。

定位

在小腿后面,外踝后,昆仑直上3寸。

膀胱经腿部穴位

膀胱经腿部穴位 解剖

皮下→皮下组织→腓骨短肌→拇长屈肌。浅层布有腓肠肌神经和小隐静脉。深层有胫神经的分支和胫后动,静脉的肌支。

主治

1:头痛,头重。

2:腰腿痛,下肢痿痹,外踝肿痛。

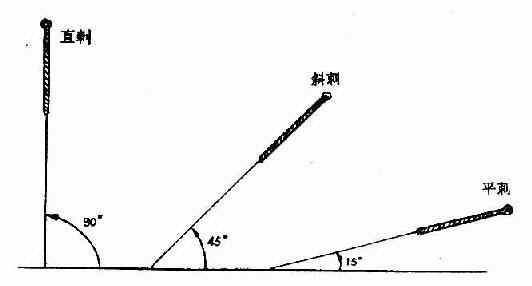

操作

直刺0.8~1.2寸。

针刺角度

针刺角度 膀胱经穴位

该经脉腧穴有:睛明、攒竹、眉冲、曲差、五处、承光、通天、络郄、玉枕、天柱、大杼、风门、肺俞、厥阴俞、心俞、督俞、膈俞、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞、三焦俞、肾俞、气海俞、大肠俞、关元俞、小肠俞、膀胱俞、中膂俞、白环俞、上髎、次髎、中髎、下髎、会阳、承扶、殷门、浮郄、委阳、委中、附分、魄户、膏肓俞、神堂、譩譆、膈关、魂门、阳纲、意舍、胃仓、肓门、志室、胞肓、秩边、合阳、承筋、承山、飞扬、跗阳、昆仑、仆参、申脉、金门、京骨、束骨、足通谷、至阴,共67穴,左右合134穴。

穴位的功能

穴位是人体脏腑经络之气输注并散发于体表的部位,是与脏腑经络之气相通并随之活动、变化的感受点和反应点。《内经》称穴位为“气穴”,是“脉气所发”和“神气之所游行出入”的部位。根据穴位的基本含义,穴位的功能主要表现在两个方面,即感受刺激(toreceptstimulus)和反映病证(toreflectillness)。

(一)感受刺激

针灸推拿等治疗方法必须作用于一定穴位而产生作用,这是因为刺激作用于穴位后,能激发经气运行,以达到宣通气血、调整阴阳、扶正祛邪的目的,所以,从感受刺激这方面来说,穴位是体表存在的感受针灸、推拿等诸多刺激的感受装置(receptingsetting).

(二)反映病证

《灵枢·九针十二原》载:“五脏有疾也,应出十二原。明知其原,睹其应,而知五脏之害矣”。《灵枢·邪客》指出,肺 心有邪,其气留于两肘;肝有邪,其气留于两腋;脾有邪,其气留于两髀;肾有邪,其气留于两月国。张介宾《类经》注曰:“凡病邪久留不移者,必于四肢八溪之间有所结聚,故当节之会处索而刺之”。说明古人早已认识到穴位是与脏腑经络之气相通,并随之活动变化的反应点。机体在病理状态下,体表穴位具有反映病证的作用。脏腑器官疾病通过经络,在体表某些穴位出现各种异常变化的现象,称为穴位病理反应(pathologyresponse)。

附

腧穴定位

1.骨度分寸定位法2.体表解剖标志定位法3.手指同身寸取穴法

骨度分寸定位法

(1)头部:前发际至后发际12寸,耳后两完骨(乳突)间9寸。

(2)胸腹部:天突至歧骨(胸剑联合)9寸,歧骨至脐8寸,脐至横骨上廉(耻骨联合上缘)5寸;两乳头间8寸。

(3)背腰部:两肩胛骨内侧缘之间6寸,大椎至尾椎共有21椎。

(4)上肢部:腋前纹头至肘横纹9寸,肘横纹至腕横纹12寸。

(5)侧胸腹部:腋至季胁(第11肋端)12寸,季胁至髀枢(股骨大转子)9寸。

(6)下肢部:横骨上廉至内辅骨上廉(股骨内髁上缘)18寸,内辅骨下缘(胫骨内髁下缘)至内踝高点13寸,髀枢至膝中19寸,臀横纹至膝中14寸,膝中至外踝高点16寸,外踝高点至足底3寸。

骨度分寸

骨度分寸  骨度分寸

骨度分寸 自然标志取穴法

固定标志:两乳中间取膻中;活动标志:握拳在掌后横纹头取后溪。

中指同身寸

中指同身寸 手指同身寸取穴法

以患者手指为标准。

(1)中指同身寸:中指中节屈曲时内侧两端纹头之间作为1寸,用于四肢部取穴的直寸和背部取穴的横寸。

(2)拇指同身寸:拇指指关节的横度作为1寸,适用于四肢部的直寸取穴。

拇指同身寸

拇指同身寸 (3)横指同身寸,又称“一夫法”:令患者将食指、中指、无名指和小指并拢,以中指中节横纹处为准,四指横量作为3寸。

横纹同身寸

横纹同身寸