越南榆

越南榆(Ulmus tonkinensis Gagnep.)是榆属,榆科的植物,属常绿小乔木。

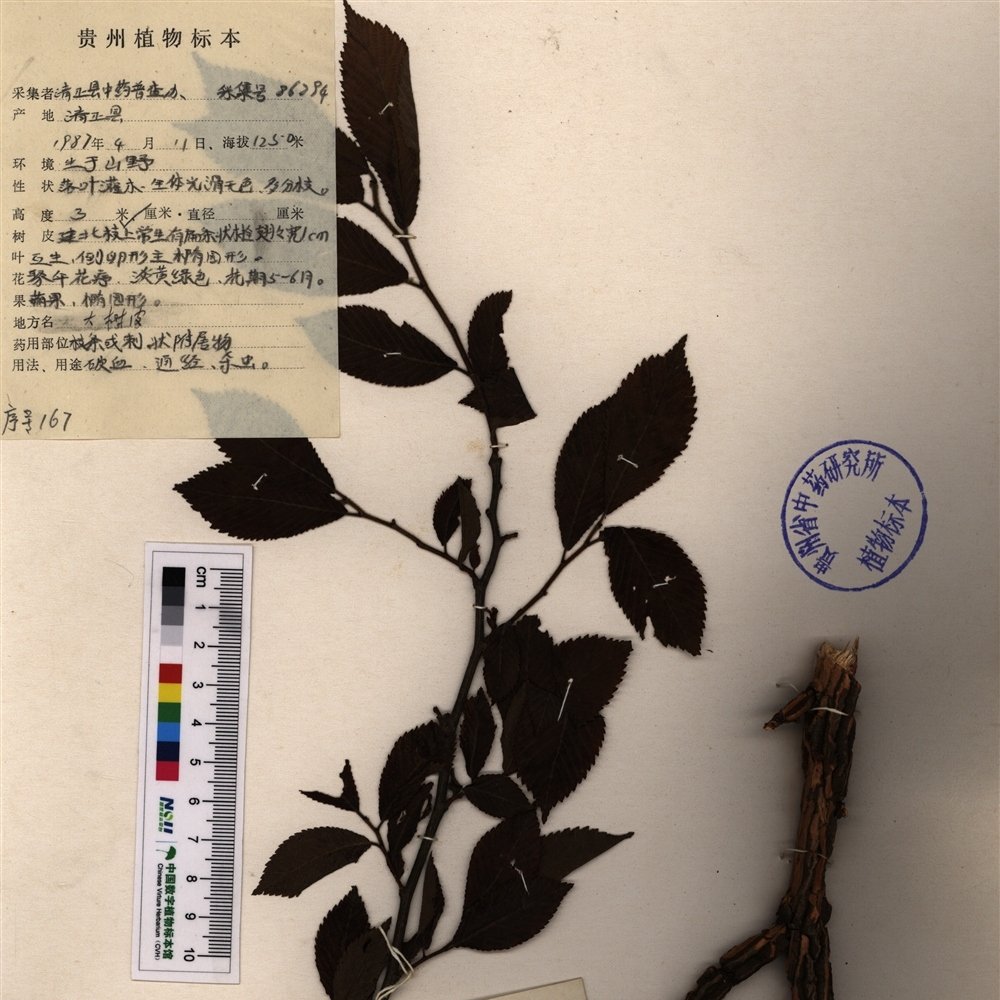

常绿小乔木;树皮灰褐色,带微红,不规则鳞片状脱落,内皮粉红或暗红色;小枝幼时密时被短柔毛;无木栓翅及膨大的木栓层。

分布于海南、广西西南部及云南东南部。生于海拔300-1300 米地带之山坡、山谷及石灰岩山地之阔叶林中。越南也有分布。

- 中文名 越南榆

- 学名 Ulmus tonkinensis Gagnep.

- 界 植物界

- 门 被子植物门

- 纲 双子叶植物纲

形态特征

常绿小乔木;树皮灰褐色,带微红,不规则 鳞片状脱落,内皮粉红或暗红色;小枝幼时密时被短柔毛;无木栓翅及膨大的木栓层。叶卵状披针形、椭圆状披针形或卵形,长3-9 (-11) 厘米,宽 (1-) 1.5-3厘米,先端渐尖,基部微偏斜或偏斜,圆或楔形,叶面有光泽,侧脉不凹陷,除中脉凹陷处多少具毛外,余处无毛,叶背无毛,细脉明显,边缘具单锯齿,基部两侧或一侧常全缘或有浅齿;叶柄长2-6毫米,仅上面有毛。花冬季(稀秋季)开放,3-7数簇生或排成簇状聚伞花序,花被上部杯状,下部管状,花被片5,裂至杯状花被的中下部,雄蕊5,子房具疏毛,柱头面密被绒毛,花梗较花被为长,无毛或几无毛。翅果近圆形、宽长圆形或倒卵状圆形,长1.2-2.3厘米,无毛,顶端缺口常封闭,内缘柱头面被毛,果核部分位于翅果中上部,上端接近缺口,基部有短柄,花被片不脱落,果梗长4-9毫米,无毛或几无毛。花后数周果即成熟,常宿存至次年3-4月。

越南榆

越南榆 生长环境

生长于海拔300-1 300 米地带之山坡、山谷及石灰岩山地之阔叶林中。

分布范围

分布于海南、广西西南部及云南东南部。越南也有分布。

繁殖方法

播种繁殖为主,少量也可分株繁殖。

播种育苗

⑴采种:采种母树以15-30年生的健壮树为好。当果实由绿色变为黄白色时,即可采收。采后应置于通风处阴干,清除杂物。可随采随播,如不能及时播种,应密封贮藏。

⑵播种地选择:选择排水良好、肥沃的沙壤土或壤土。

⑶整地:播种前一年秋季整地,深翻20厘米以上,每667米2施基肥2000-3000千克,并撒敌百虫粉剂1.5-2.0千克,毒死地下害虫。翌春作长10米、宽1.2米的苗床待播。

⑷播种:播种时需先灌水,待水分全部渗入土中、土不粘手时播种。种子可不作处理。

⑸播种时间:10月下旬-11月中旬。

⑹播种方法:条播,播幅宽5-10厘米。

⑺播后管理:播后覆土0.5-1.0厘米,并稍加镇压,以保持土壤湿润,促进发芽。每667米2用种2.5-3.0千克,播后10余天即可出苗。待幼苗长出2-3片真叶时,可间苗,苗高5-6厘米时定苗,每667米2留苗3万株左右,间苗后适当灌水,并及时除草、松土。6-7月追肥,每667米2施人粪尿100千克或硫铵4千克,每隔半月追1次肥,8月初停止追肥,以利幼苗木质化。如幼苗发生炭疽病,每周可喷洒1%波尔多液1次。

分株繁殖

分株繁殖因为是有根植株分离,所以成活率高,但繁殖系数低,不能适应现代大面积栽培需要。

⑴分株繁殖时间:多在春、秋季进行。

⑵分株繁殖方法:用利刀将母株根部根蘖、脚芽直接切离后栽植,适用于乔木类植物。

⑶分株苗管理:分株繁殖苗木由于在栽植时根系被截断,苗木内部水分供应出现不平衡现象,必须加强供水,在分株后应连续灌水3-4次,且灌水量要大,间隔时间也不能太长。

栽培技术

栽植时间

春秋两季均可栽植,春季在土壤解冻后至苗木萌发前,秋季在苗木落叶后至土壤封冻前。

栽植规格

采用1年生苗木,穴直径为30-40厘米,深30厘米左右,行距2米,株距1.5-2.0米,每公顷栽2500-3000株。将苗木植入穴中,填入细土踩实,然后浇水并培土。

抚育管理

栽植后2-3年内进行松土、除草和培土。在幼龄期发枝较多,应及时修剪整枝,不同季节修剪侧重点不同。冬季幼树落叶后至翌春发芽前,将当年生主枝剪去1/2,剪口下3-4个侧枝剪去,其余剪去2/3。夏季生长期剪去直立强壮侧枝,以促进主枝生长。还应掌握“轻修枝,重留冠”的原则,不断调整树冠和树干比例。2-3年幼树,树冠要占全树高度的2/3。根据培育材种不同,确定树干的高度,达到定干高度后,不再修枝,使树冠扩大,可加速生长。

主要价值

边材淡褐色或黄色,心材灰褐色或黄褐色,材质坚韧,纹理直,耐水湿,可供家具、车辆、造船、器具、农具、油榨、船橹等用材。树皮纤维纯细,杂质少,可作蜡纸及人造棉原料,或织麻袋、编绳索,亦供药用。可选作造林树种。