超然台赋

《超然台赋》是宋代文学家苏辙创作的一篇骚体小赋。此赋以铺张的手法、华丽的文辞描写了超然台的地理位置、环境景物。首先写超然台的风景和苏轼与僚友的游乐饮宴;再写由登临远眺所触动的故国之思、兴亡之叹,所引发的对仕途艰险、人生飘泊的感慨和对世俗私己曲全的不满;最后表达了"诚达观之无不可兮,又何有于忧患"的襟怀。全赋写得严密整齐,情景兼胜,文辞雅丽,音乐节奏感强,显示出苏辙赋作的独特风格。

- 作品名称 超然台赋

- 作者 苏辙

- 创作年代 北宋

- 作品出处 《栾城集》

- 作品体裁 骚体赋

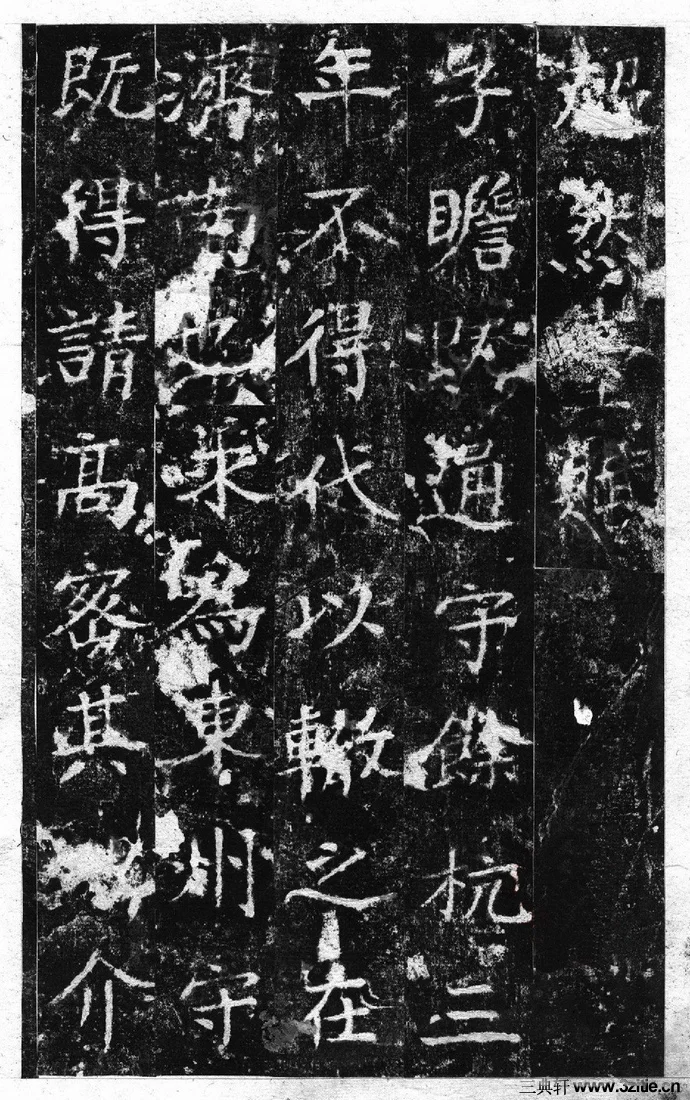

作品原文

超然台赋(并序)

子瞻既通守余杭,三年不得代。以辙之在济南也,求为东州守。既得请高密,其地介于淮海之间,风俗朴陋,四方宾客不至。受命之岁,承大旱之余孽,驱除螟蝗,逐捕盗贼,廪恤饥馑,日不遑给。几年而后少安,顾居处隐陋,无以自放,乃因其城上之废台而增葺之,日与其僚览其山川而乐之,以告辙曰:"此将何以名之?"辙曰:"今夫山居者知山,林居者知林,耕者知原,渔者知泽,安于其所而已。其乐不相及也,而台则尽之。天下之士,奔走于是非之场,浮沉于荣辱之海,嚣然尽力而忘反,亦莫自知也。而达者哀之。二者非以其超然不累于物故邪?《老子》曰:'虽有荣观,燕处超然。'尝试以'超然'命之,可乎?"因为之赋以告曰:

东海之滨,日气所先。岿高台之陵空兮,溢晨景之絜鲜。

幸氛翳之收霁兮,逮朋友之燕闲。舒堙郁以延望兮,放远目于山川。

设金罍与玉斝兮,清醪洁其如泉。奏丝竹之愤怒兮,声激越而眇绵。

下仰望而不闻兮,微风过而激天。曾陟降之几何兮,弃溷浊乎人间。

倚轩楹以长啸兮,袂轻举而飞翻。极千里于一瞬兮,寄无尽于云烟。

前陵阜之汹涌兮,后平野之湠漫。乔木蔚其蓁蓁兮,兴亡忽乎满前。

怀故国于天末兮,限东西之险艰。飞鸿往而莫及兮,落日耿其夕躔。

嗟人生之漂摇兮,寄流枿于海壖。苟所遇而皆得兮,遑既择而后安。

彼世俗之私已兮,每自予于曲全。中变溃而失故兮,有惊悼而汍澜。

诚达观之无不可兮,又何有于忧患。顾游宦之迫隘兮,常勤苦以终年。

盍求乐于一醉兮,灭膏火之焚煎。虽昼日其犹未足兮,俟明月乎林端。

纷既醉而相命兮,霜凝磴而跰臤。马踯躅而号鸣兮,左右翼而不能鞍。

各云散于城邑兮,徂清夜之既阑。惟所往而乐易兮,此其所以为超然者邪。

注释译文

词句注释

- 超然台:筑在密州(今山东诸城)北城上,登台可眺望全城。

- 通守:官名。地位低于太守。此指苏轼于熙宁四年(1071年)通判杭州。

- 辙之在济南:苏辙于熙宁六年(1073年)至齐州掌书记。

- 高密:县名。今属山东省。

- 廪恤饥馑:开仓放粮,赈济体恤灾民。

- 日不遑给:每天发放不过来。遑:闲瑕。

- "乃因其"二句:苏轼《超然台记》载:"于是治其园圃,洁其庭宇,伐安丘、高密之木,以修补破败,为苟全之计。而园之北,因城以为台者旧矣,稍葺而新之,时相与登览,放意肆志焉。"

- 嚣然:轻狂,浮躁。

- "虽有"二句:意谓虽然为官有荣华游观之地,但不及超然燕处。荣观:宫阙。燕处:退朝闲处。

- 絜:同"洁"。

- 氛翳:障蔽的云雾。

- 堙(yīn)郁:闷塞,气不舒畅。

- 罍(léi):古代盛酒器。斝(jiǎ):古代铜制的酒器,三足两柱。

- 眇绵:幽远。

- 溷(hùn)浊:肮脏污浊。

- 湠(tàn)漫:水广貌。

- 蓁(zhēn)蓁:茂盛貌。

- 故国:故乡。此指四川省眉山县,作者故乡。

- 夕躔(chán):日行至黄昏的轨迹。躔:日月运行五星的度次。

- 流枿(niè):漂流的枝槎。比喻人生。枿,斩而复生的枝条。海壖:海边地。壖,空地,馀地。

- 遑:通"惶",恐惧。

- 汍(wán)澜:泪流貌。

- 膏火:灯火。比喻名利等世俗欲望。

- 跰(pián)臤:行不正貌。言曳疾力行。

- 踯躅(zhí zhú):踏步不前。

- 徂(cú),往。 阑:残尽。

白话译文

苏子瞻担任余杭通守后,三年没有调动。因为苏辙我任职济南,他请求调任东州太守。后被安置到高密,高密那个地方介于淮海之间,风俗朴实质陋,四方宾客不至。受命赴任那一年,接续大旱的余孽,驱除螟蝗,追捕盗贼,开仓放粮赈济体恤灾民,每天发放不过来。几年后稍微安定,但住所简陋,没有用来散心的地方,于是利用高密城上的废台并加固修理,每天跟他的臣僚游览山川而自得其乐。他把这些事情告诉我说:"这个台应当怎么取名?"我说:"现在那些住在山里的人了解山,住在林里的人了解树林,耕田的人了解平原,打鱼的人了解池泽,只不过是安于自己的住所罢了。这些跟那乐趣并没有很大关系,但这个台则可以尽享乐趣。天下的士人,在是非之场上奔走,在荣辱之海中浮沉,尽情地轻狂浮躁而流连忘返,自己还不知道。但是达人为他们感到悲哀。两者的差别不是在于那超然不被物质所连累的缘故吗?《老子》说:'虽有荣观,燕处超然。'尝试用'超然'为它命名,可以吗?"

创作背景

此赋当作于宋神宗熙宁八年(1075),当时苏辙在济南府任掌书记。熙宁七年(1074)秋,苏轼由杭州移守密州(今山东诸城)。次年八月修葺城北旧台。

超然台之设,反映了苏轼、苏辙之间深厚的兄弟情谊。原初,苏轼在浙江余杭做官三年的时候,苏辙调任济南。为了兄弟的任所离得近些,苏轼请求调动,被安置在高密。可是,高密一带干旱严重,盗贼蜂起,政务繁杂,无以散心的苏轼便将城上废台修葺,常常带领僚属登台游赏。苏轼投书于时任济南府掌书记的苏辙求台名并赋。苏辙以《老子》"虽有荣观,燕处超然"之义名之,作《超然台赋》。苏轼《超然台记》云:"方是时,予弟子由,适在济南,闻而赋之,且名其台曰'超然',以见余之无所往而不乐者,盖游于物之外也。"

作品鉴赏

整体赏析

《超然台赋》是篇骚体小赋。超然台在山东东部的高密县(现山东诸城),是苏轼在城上一个废台的基础上修葺而成的,苏轼因此还写了篇《超然台记》。这是苏轼兄弟写的两篇同题文章,对比阅读,颇有意思。苏辙首唱之后,文同、张耒亦有踵武之作而名世。

苏辙借为新建之台命名的机会,阐释"超然"之意,试图安慰逆境中的苏轼,同时也是自己思想性情的外露。"超然"一词,来源老子《道德经》"虽有荣观,燕处超然"之句,取其达观自处、与世无争之意。作者指出:"天下之士奔走于是非之场,浮沉于荣辱之海,嚣然尽力而忘反,亦莫自知也,而达者哀之。二者非以其超然不累于物故邪?"这是对世情物态的深刻揭露和反思。

此赋的序言比较长,完整地交代了写作此赋的始末和以"超然"命名其台的旨意。其中有对其兄治密政绩的赞扬,对世俗之士"奔走于是非之场,浮沉于荣辱之海"的哀伤,并借老子之言,点明"超然"的出处和寓意,为理解全赋主旨作了注脚。

赋的正文,先写登台所见之风光景色,然后触景生情,引发人生、历史的思考,集中表达了"苟所遇而皆得兮,遑既择而后安?彼世俗之私己兮,每自予于曲全。中变溃而失故兮,有惊悼而、执澜。诚达观之无不可兮,又何有于忧患?"的观念,强调在人生的逆境和挫折中要随遇而安、委曲求全、乐天知命,达到"超然"的人生境界。

作者并未亲临其台,却借物明志,因景抒情,表现了他经历了一番进退出处的矛盾之后,力图超尘脱俗、随遇而安的思想感情。赋文首先写超然台的风景和苏轼与僚友的游乐饮宴。再写由登临远眺所触动的故国之思、兴亡之叹,所引发的对仕途艰险、人生飘泊的感慨和对世俗私己曲全的不满。最后表达了"诚达观之无不可兮,又何有于忧患"的襟怀。说明官场失意,壮志难酬,兄弟离散,诸多郁闷,唯有游乐醉酒,超然物外,方能排遣。洒脱之情,牢骚之意,交织其中,有一唱三叹之致。

这篇赋体现出文赋的许多典型特点,叙事条理,抒情表意畅达,行文自然灵动。将此赋与苏轼的前后《赤壁赋》等篇相比,可以看出兄弟二人文章风格的诸多共通之处。有人评曰:"若无子由明兄意,神州那得超然台。优游物外迪心智,诸城至今寻旧台"。

名家点评

中国作家协会会员陈占敏《苏辙的青年和老年--唐宋八大家札记(二)》:《超然台赋》,旷达而舒放,文气丰沛,似乎借了兄长的豪放之气,而苏轼的评价却正好相反:"子由之文,词理精确,有不及吾;而体气高妙,吾所不及。"(《书子由超然台赋后》)

作者简介

苏辙(1039-1112),字子由,一字同叔,号颍滨遗老,眉州眉山(今属四川)人。苏洵之子。嘉佑二年(1057年)进士。神宗时反对王安石新法,哲宗时官至尚书右丞、门下侍郎,徽宗时辞官。其文汪洋澹泊,为"唐宋八大家"之一。与父苏洵、兄苏轼,合称"三苏"。有《栾城集》《春秋集解》《诗集传》等。