资治通鉴·周纪·商鞅变法

《资治通鉴·周纪·商鞅变法》记述了战国时期秦国的秦孝公即位以后,商鞅自魏国入秦,进行变法,使秦国富强的过程。

- 中文名称 资治通鉴·周纪·商鞅变法

- 故事 商鞅变法

- 时间 公元前361年

- 主要人物 商鞅

原文

周显王八年(庚申,公元前361年)

孝公令国中曰:"昔我穆公,自岐、雍之间修德行武,东平晋乱,以河为界,西霸戎翟,广地千里,天子致伯,诸侯毕贺,为后世开业甚光美。会往者厉、躁、简公、出子之不宁,国家内忧,未遑外事。三晋攻夺我先君河西地,丑莫大焉。献公即位,镇抚边境,徙治栎阳,且欲东伐,复穆公之故地,修穆公之政令。寡人思念先君之意,常痛于心。宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。"于是卫公孙鞅闻是令下,乃西入秦。

公孙鞅者,卫之庶孙也,好刑名之学。事魏相公叔痤,痤知其贤,未及进。会病,魏惠王往问之曰:"公叔病如有不可讳,将奈社稷何?"公叔曰:"痤之中庶子卫鞅,年虽少,有奇才,愿君举国而听之!"王嘿然。公叔曰:"君即不听用鞅,必杀之,无令出境。"王许诺而去。公叔召鞅谢曰:"吾先君而后臣,故先为君谋,后以告子。子必速行矣!"鞅曰:"君不能用子之言任臣,又安能用子之言杀臣乎?"卒不去。王出,谓左右曰:"公叔病甚,悲乎!欲令寡人以国听卫鞅也!既又劝寡人杀之,岂不悖哉!"卫鞅既至秦,因嬖臣①景监以求见孝公,说以富国强兵之术。公大悦,与议国事。

卫鞅欲变法,秦人不悦。卫鞅言于秦孝公曰:"夫民不可与虑始,而可与乐成。论至德者不和于俗,成大功者不谋于众。是以圣人苟可以强国,不法其故。"甘龙曰:"不然。缘法而治者,吏习而民安之。"卫鞅曰:"常人安于故俗,学者溺于所闻,以此两者,居官守法可也,非所与论于法之外也。智者作法,愚者制焉;贤者更礼,不肖者拘焉。"公曰:"善。"以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

令民为什伍而相收司、连坐,告奸者与斩敌首同赏,不告奸者与降敌同罚。有军功者,各以率受上爵。为私斗者,各以轻重被刑大小。俘力本业,耕织致粟帛多者,复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。宗室非有军功论,不得为属籍。明尊卑爵秩等级,各以差次名田宅、臣妾、衣服。有功者显荣,无功者虽富无所芬华。

令既具未布,恐民之不信,乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰:"能徙者予五十金!"有一人徙之,辄①予五十金。乃下令。令行期年,秦民之国都言新令之不便者以千数。于是太子犯法。卫鞅曰:"法之不行,自上犯之。太子,君嗣也,不可施刑。刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。"明日,秦人皆趋令。行之十年,秦国道不拾遗,山无盗贼,民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。秦民初言令不便者,有来言令便。卫鞅曰:"此皆乱法之民也!"尽迁之于边。其后民莫敢议令。

卫鞅言于秦孝公曰:"秦之与魏,譬若人之有腹心之疾,非魏并秦,秦即并魏。何者?魏居岭厄之西,都安邑,与秦界河,而独擅山东之利。利则西侵秦,病则东收地。今以君之贤圣,国赖以盛;而魏往年大破于齐,诸侯畔之,可因此时伐魏。魏不支秦,必东徙。然后秦据河山之固,东乡以制诸侯,此帝王之业也。"公从之,使卫鞅将兵伐魏。魏使公子卬将而御之。

军既相距,卫鞅遗公子卬书曰:"吾始与公子欢,今俱为两国将,不忍相攻,可与公子面相见盟,乐饮而罢兵,以安秦、魏之民。"公子卬以为然,乃相与会。盟已,饮。而卫鞅伏甲士,袭虏公子卬,因攻魏师,大破之。魏惠王恐,使使献河西之地于秦以和。因去安邑,徙都大梁。乃叹曰:"吾恨不用公叔之言!"

秦封卫鞅商於十五邑,号曰商君。秦孝公薨,子惠文王立,公子虔之徒告商君欲反,发吏捕之。商君亡之魏。魏人不受,复内之秦。商君乃与其徒之商於,发兵北击郑。秦人攻商君,杀之,车裂以徇,尽灭其家。

初,商君相秦,用法严酷,尝临渭沦囚,渭水尽赤。为相十年,人多怨之。赵良见商君,商君问曰:"子观我治秦,孰与五羖大夫贤?"赵良曰:"千人之诺诺,不如一士之谔谔。仆请终曰正言而无诛,可乎?"商君曰:"诺。"

赵良曰:"五羖大夫,荆之鄙人也,穆公举之牛口之下,而加之百姓之上,秦国莫敢望焉。相秦六七年而东伐郑,三置晋君,一救荆祸。其为相也,劳不坐乘,暑不张盖。行于国中,不从车乘,不操干戈。五投大夫死,秦国男女流涕,童子不歌谣,舂①者不相杵。今君之见也,因嬖人景监以为主;其从政也,凌轹公族,残伤百姓。公子虔杜门不出已八年矣。君又杀祝欢而黥公孙贾。《诗》曰:'得人者兴,失人者崩。'此数者,非所以得人也。君之出也,后车载甲,多力而骈胁者为骖乘,持矛而操戟者旁车而趋。此一物不具,君固不出。《书》曰:'恃德者昌,恃力者亡。'此数者,非恃德也。君之危若朝露,而尚贪商於之富,宠秦国之政,畜百姓之怨。秦王一旦捐宾客而不立朝,秦国之所以收君者岂其微哉!"商君弗从。居五月而难作。

注释

①嬖(bì)臣:受宠幸的近臣。

①辄:立即。

①舂(chōnɡ):把东西放在石臼或乳钵里捣,使其破碎或去皮壳。

译文

周显王八年(庚申,公元前361年)

秦孝公在国中下令说:"当年国君秦穆公。在岐山、雍地励精图治,向东平定了晋国之乱,以黄河划定国界,向西称霸于戎、翟等族,占地千里之阔,被周王委以重任,各诸侯国都来祝贺,所开辟的基业是多么伟大!只是后来历代国君厉公、躁公、简公及出子造成国内动乱不息,不得安宁,所以才无力顾及外事。魏、赵、韩三国夺去了先王所开创的黄河以西的领土,这是无比的耻辱。献公即位后,平定安抚边境,把都城迁到栎阳,并亲自前去治理,打算向东征讨,收复穆公时的旧地,重修穆公时的政策法令。我想到先君的未竟之志,常常痛心疾首。现在宾客群臣中谁能献上奇计,使秦国强大昌盛起来,我就赏他高官,封他土地。"卫国的公孙鞅听到这道命令,就西行投奔秦国。

公孙鞅是卫国宗族旁支子孙,喜好法家刑名的学说。他侍奉魏国国相公叔痤的时候,公叔痤知道他是有才能的人,但还未来得及向国君推荐重用,就身患重病卧床不起了。魏惠王前来看望公叔痤,问道:"您如果有个三长两短,国家大事该如何处置呢?"公叔痤说:"我的中庶子公孙鞅,虽然年纪轻,却有奇才,希望国君把国家交给他来治理,并且信任他!"魏惠王默然不语。公叔痤又说:"如果您不采纳我的建议而重用公孙鞅,那就必须杀掉他,不能让他离开魏国。"魏惠王答应后离开。公叔痤又召见公孙鞅,深怀歉意地说:"我必须先忠于君主,再照顾属下,所以先为国君出谋划策,再把详情告诉你。你赶快逃走吧!"公孙鞅回答:"国君不听从您的意见重用我,又怎会听从您的意见杀我呢?"他最后还是没有逃走。魏惠王离开公叔痤以后,对左右近臣说:"公叔痤病入膏肓,真是太可悲了!他先让我把国家交给公孙鞅去治理,一会儿又劝我杀了他,这岂不是前后矛盾了吗?"公孙鞅到了秦国,靠着一位叫景监的宠臣推荐,见到了秦孝公,并向秦孝公陈述了自己富国强兵的办法,孝公十分高兴,便和他一起商讨国事。

卫鞅想实行变法改革,秦国很多人都不赞成。卫鞅对秦孝公说:"跟自己的臣民,不能考虑开创事业,只能分享事业的成功。最高尚的人不必附和世俗的观念,想建大功的人也不必跟民众商讨。因此圣贤之人,只要能够强国,就不必拘泥于旧传统。"大夫甘龙反驳说:"不对。按照过去的章程办事,官员才能熟练自如,百姓才能安定不乱。"商鞅说:"普通人只知道安于传统,而学者们往往受所学知识的局限。这两种人,让他们做官守法可以,但与他们商讨旧法之外开创新业的事,就不行了。聪明的人制定法规政策,愚笨的人只会循规蹈矩;贤德的人因时制宜,无能的人墨守成规。"秦孝公说:"说得好。"于是任命卫鞅为左庶长,制定变法的律令。

作者简介

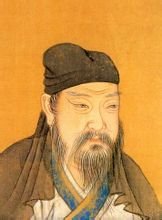

司马光(1019年-1086年),字君实,号迂夫,晚号迂叟,陕州夏县(今属山西)涑水乡人,世称涑水先生。自幼聪慧,七岁时,以石破瓮抢救坠水儿童,传为佳话。1038年(宋仁宗宝元元年),中进士甲科。四十岁前历任苏州、武成军、郓州、并州判官等职。四十岁召还为开封府推官,累除知制诰、天章阁侍制、知谏院。神宗即位,擢为翰林学士,力辞曰"臣不能为四六",不获辞。神宗任用王安石实施变法,司马光因与变法派政见不合而又无力抗拒,力求外补。1071年(熙宁四年),以西京留守退居洛阳,筑独乐园,专意编著《资治通鉴》。哲宗即位,高太后垂帘听政,召还主国政,将新法废除殆尽。1086年(元佑元年),拜左仆射兼门下侍郎,是年九月,卒于位,当政仅一年多。赠温国公,谥文正。

司马光像

司马光像 司马光在政治上,始终与变法派对立。在为人方面,他正直磊落,务实敢言,律己严谨,正如其自称:"吾无过人者,但平生所为,未尝有不可对人言耳!"(《苕溪渔隐丛话前集》卷二十八)

司马光著述宏富,有《资治通鉴》二百九十四卷,《续诗话》一卷,笔记《涑水纪闻》十六卷等等。其诗文集名《传家集》,有八十卷。司马光自谓:"光素无文,于诗尤拙"(《答齐州司法张秘校正彦书》)。这其实是他的自谦之辞。其集中存诗十四卷,共一千一百多首,其中律诗近九百首。他的诗质朴充实,不事华藻,却又能寓情于辞,言尽其意。