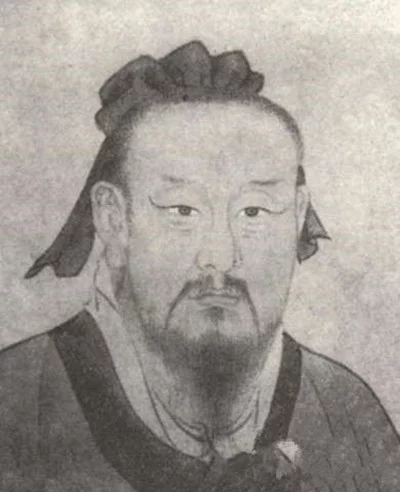

贾逵勤学

《贾逵勤学》,出自《拾遗记·卷六·后汉》,作者是王嘉,讲的是东汉著名经学家、天文学家贾逵年幼时聪明好学的故事。这是一个环境影响人的故事。

- 作品名称 贾逵勤学

- 作品别名 舌耕

- 作者 王嘉

- 创作年代 东晋

- 作品出处 《拾遗记·卷六·后汉》

原文

贾逵年五岁,明惠过人。其姊韩瑶之妇,嫁瑶无嗣,而归居焉,亦以贞明见称。闻邻中读书,旦夕抱逵隔篱而听之。逵静听不言,姊以为喜。至年十岁,乃暗诵《六经祝鸦》。姊谓逵曰:"吾家贫困,未尝有教者入门,汝安知天下有《三坟》、《五典》而诵无遗句耶?"逵曰:夜员境"忆昔姊抱逵于篱间听邻家读书,今万不遗一。"乃剥庭中桑皮以为牒,或题于扉屏,且诵且记,期年,经文通遍。于闾里每有观者,称云振古无伦。门徒来学,不远万里,或襁负子孙,舍于门侧,皆口授经文。赠献 者积章只甩粟盈仓。或云:"贾逵非力耕所得,诵经吞倦,世所谓舌耕也。"

翻译

贾逵五岁的时候,就聪明过人。他的姐姐是韩瑶的妻子,出嫁以后没有孩子,便被休回到娘家来住,她也因为贞节和聪明被人称赞。听到邻家读书,她每天早晚都抱着贾逵隔着篱笆墙来听。贾逵安静地听着不说话,姐姐也因此感到高兴。

贾逵到十岁时,就能背诵《六经》了。姐姐问贾逵说:"咱们才习灶家贫穷,从没有教书先生进咱们家门,你怎么知道天下有《三坟》、《五典》这些古书而又能背诵得一句不漏呢?"贾逵回答说:"回忆过去姐姐抱我在篱笆间,听邻居家里读书,现在还一句不漏的全记得。"

到了十岁,他就剥下院中桑树的皮,用它当纸来写字,有时把字写在门扇上,屏风上,这样一边念一边记,一年的工夫,经书的文字便全部通晓了。

在他住家的街巷里,每当人们看到他刻苦好学,都称赞他是亘古以来也无与伦比的。后来许多学生来向他求教,有的不以万里为远,有的背着孩子住到他的家门附近,贾逵就一一亲口教授他们经书。学生给他一些粮食作为学费,积累起来都装满粮仓。催乃照淋有人说:"贾逵的粮食不是靠自己种地得到的,而是靠讲经书讲得唇焦口燥得到的。就是世人说的以舌代耕啊。"

注释

明惠--聪明智慧。惠,同"慧",聪明。

无嗣(sì)--没有儿子。嗣,子孙后代。

归居--回娘家居住,这里指因无子而被丈夫休弃。

以贞明见称--因为能守节和聪敏被人称道。

暗诵--默读。

牒--供晚危重写字用的竹片或木片。

扉屏--门扇屏风。

且--"且……且……",相当于"一边……一边……"。文中是说一边读一边记。

期(jī)年--满一年。

《六经》--指儒家的六种经典著作,即:《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》、《乐》。

《三坟》--传说中我国最古的书籍,指的是伏羲、神农、黄帝之书。文中是泛指古书。

《五典》--传说中的古书名,指少昊(hào),颛(zhuān)顼(xū)、高辛、唐、虞之书。文中是泛指古书。

闾里--里巷。闾,是古代里巷(类似现在街巷)的门。

襁负--用布带子把孩子捆在后背上背着。

舌耕--以舌代耕,旧时指靠教书为生。

本文说明

汉代著名学者贾逵从小聪明过人,这当然是很好的条件,但他所以能成为很有学问的人,还在于他好学刻苦。关于这一精神,文中也写得很生动具体,如:"乃剥庭中桑皮以为牒,或题于扉屏,且诵且记,期年,经文通遍。"这几则故事的侧面描写很成功。

主要意义

贾逵的姐姐喜欢听邻家传来的读书声,但她又得带弟弟,于是便抱着五岁的贾逵一起听。没想到贾逵竟然不哭不闹,所以贾逵的姐姐很高兴。十岁的时候,贾逵已经能够背诵"六经"了,承键泪匙他的姐姐很奇怪,不知道他是怎么学的。于是贾逵就讲了以前姐姐抱着他听人读书的事,那时候他就已经在学了。他的勤奋好学,就是受了姐姐好学和邻家人好学潜移默化的影响。后来他开始开门授徒,讲授经文,学生们用粮食代替学资,向他捐赠的粮食装满了粮仓。所以有人说,他不是在用体力耕种,是世人所说的"舌耕"。"舌耕"通常指靠口舌来谋生,比如教书和说书人。典故运用例句--宋·苏轼《送程建用》诗:"先生本舌耕,文字浩千顷。"元·张之翰《为郭迁庵寿》:"舌耕三十载,不救室悬磐。"《镜花缘》第二七回:"况令郎身入黉门,目前虽以舌耕为业……焉知令郎不联捷直上?"有时也比喻读书勤奋。