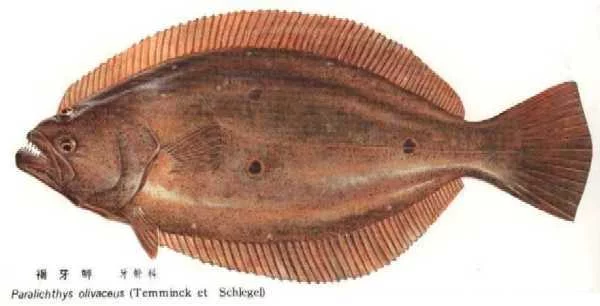

褐牙鲆

褐牙鲆(学名:Paralichthys olivaceus)是牙鲆科、牙鲆属鱼类。体长可达800毫米以上,体长椭圆形,很侧扁,背腹缘凸度相似。鱼愈大尾柄较眼径愈长。头高较头长略大;背缘斜,微凸;腹缘在下颌后端呈钝角形,前方斜直。吻短三角形,侧扁。眼位头左侧。上颌长约等头长1/2,伸过眼后缘。下颌联合下方有一突起。鳃孔达胸鳍上方。肛门位体右侧。生殖突位于臀鳍始点左上方,似白点状。头体左侧有小栉鳞,右侧为圆鳞;吻、两颌及眼间隔前半部无鳞;除尾鳍有鳞外。背鳍始于上眼稍前方的吻右侧,仅后部约41鳍条分枝。臀鳍始于胸鳍基下方,约前1/3鳍条不分枝,形似背鳍。胸鳍侧位。腹鳞基短,喉位,后5鳍条分枝;左腹鳍位低,第2-3鳍条最长,伸达臀鳍前端;右腹鲒位略后、较高。尾鳍后端双截形,中部13鳍条分枝。头体左侧暗灰褐色,侧线直线部中央及前端上下各有一约等瞳孔的亮黑斑,其他处散有暗色环纹或斑点,奇鳍有暗色斑纹,胸鳍有黄褐色横细点纹;头体右侧白色,鳍淡黄色。

褐牙鲆为冷温性底层鱼类,栖息于水深20-50米,底质为泥沙底的大陆架水域,具潜砂习性,越冬场在水深>50米的外海。属肉食性鱼类,主要捕食底栖性的甲壳类或是其它种类的小鱼。分布于中国、朝鲜半岛、日本及俄罗斯库页岛等海区。在中国自珠江口到鸭绿江口外附近海域均产,以黄渤海最习见;在台湾产于西南部、北部及澎湖海域。

(概述图参考来源: )

- 中文名称 褐牙鲆

- 拉丁学名 Paralichthys olivaceus

- 别称 牙鲆

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

形态特征

背鳍66-84;臀鳍51-63;胸鳍12-13;腹鳍Ⅰ-5;尾鳍18。侧线鳞约108-120。鳃耙5-6+14-16。椎骨11+25-28(解剖2尾,X光照片2尾)。

体长为体高2.4-2.7倍,为头长3.2-3.9倍。头长为吻长4-5.1倍,为眼径4-7.5倍,为眼间隔7.7-20倍,为背鳍条长2.3-2.7倍,为左胸鳍条长2.1-2.8倍,为左腹鳍条长3.4-4.2倍,为尾鳍长1.3-1.6倍,为尾柄长2.8-4.1倍;尾柄高为长1.2-1.7倍。

体长可达800毫米以上,体长椭圆形,很侧扁,背腹缘凸度相似。鱼愈大尾柄较眼径愈长。头高较头长略大;背缘斜,微凸;腹缘在下颌后端呈钝角形,前方斜直。吻短三角形,侧扁;小鱼较眼径短而大鱼较长。眼位头左侧;上眼邻头背缘,前缘较下眼略前。眼间隔平坦,鱼愈小愈较窄,体长400毫米时宽约等眼径。前鼻孔有一皮膜突起;左鼻孔位眼间隔正前方吻侧;右鼻孔位约等于上眼下缘。口大,很斜,两侧近似。上颌长约等头长1/2,伸过眼后缘。下颌联合下方有一突起。两颌牙一行,大犬牙状。鳃孔达胸鳍上方。鳃耙长扁,后缘有毛刺;有小突起状鳃耙散存。鳃膜骨条7。鳃峡凹刻深。肛门位体右侧。生殖突位于臀鳍始点左上方,似白点状。

头体左侧有小栉鳞,右侧为圆鳞;吻、两颌及眼间隔前半部无鳞;除尾鳍有鳞外,背、臀鳍仅左侧有1-2行鳞。侧线每侧一条,侧中位,在胸鳍上方呈弧状;在头部有眼下枝,无明显的颞上枝。

背鳍始于上眼稍前方的吻右侧,仅后部约41鳍条分枝,第35-36鳍条最长,后端鳍条最细短。臀鳍始于胸鳍基下方,约前1/3鳍条不分枝,形似背鳍。胸鳍侧位,稍低;左胸鳍尖刀状,第3-4鳍条最长,中部6-8鳍条分枝;右胸鳍近圆形,长约等左鳍3/4。腹鳞基短,喉位,后5鳍条分枝;左腹鳍位低,第2-3鳍条最长,伸达臀鳍前端;右腹鲒位略后、较高。尾鳍后端双截形,中部13鳍条分枝。

头体左侧暗灰褐色,侧线直线部中央及前端上下各有一约等瞳孔的亮黑斑,其他处散有暗色环纹或斑点,奇鳍有暗色斑纹,胸鳍有黄褐色横细点纹;头体右侧白色,鳍淡黄色。

解剖体长243毫米雄鱼;胃长约等头长2/3,后1/4呈盲囊状;肠长约等头长86.5%;幽门盲囊左右各2个;左肝大,微不及头长1/2,右肝很小;胆椭圆形;精巢白三角形;腹膜淡色。体长400毫米雌鱼卵巢黄色三角形,后角细长约达第4脉棘两侧。左眶前骨三角形,右眶前骨多角形,右眶下骨5个。前4髓棘板状;第5-6腹椎有肾脉突,第7-11有肾脉弓,肾脉棘叉状;中后部尾椎略有纵嵴状横突。

栖息环境

褐牙鲆为冷温性底层鱼类,栖息于水深20-50米,底质为泥沙底的大陆架水域,具潜砂习性,越冬场在水深>50米的外海。褐牙鲆在极限水温1℃和33℃时只能短暂存活。当年稚、幼鱼较耐高温,而2龄以上的褐牙鲆适应高温能力明显下降。而1龄以下的稚、幼鱼耐低温能力较差。褐牙鲆仔、稚鱼培育生长的最适水温为16-21℃,成鱼生长的适温为8-24℃,最适水温为16-21℃。养殖褐牙鲆在5℃以下不摄食;13℃以下、23℃以上摄食减少;10℃以下、25℃以上不大摄食并停止生长;水温在10-24℃范围内随着水温增高摄食量逐渐增加,水温超过27℃是危险的,长期处于27℃或在超过27℃的环境下,易引起大量死亡。

褐牙鲆为广盐性鱼类,对盐度变化的适应能力很强,能在盐度低于8‰的河口地带生活。幼鱼对低盐环境有很强的适应能力,对低盐的忍耐力随个体增大而增强,体长25-30毫米稚幼鱼,在盐度18的海水中24小时成活率达100%,即使在纯淡水中,也可存活1-2天。生长最适盐度为17-33。褐牙鲆耐低溶解氧能力强,溶解氧致死浓度为0.6-0.8毫克/升。人工养殖牙鲆时溶解氧应高于4毫克/升。

生态习性

褐牙鲆属肉食性鱼类,主要捕食底栖性的甲壳类或是其它种类的小鱼。

在黄渤海及东海似有两大群体。北群1-2月越冬区约位北纬33°30′-37°30′和东经122°30′-124°0′海区,水深约50-80米,底层水温6-11℃,底质为粘土软泥、粉沙质粘土软泥和部分细粉沙质海区。鱼群较密。3月北移。4月到海洋岛南,沿5-6℃水温范围入渤海海峡。开始生殖洄游,5月一群到辽东半岛东南浅海去鸭绿江口外产卵场;另一群经渤海中部和辽东半岛西浅海,主要去滦河口外产卵场;另有少量去山东半岛南及连云港外产卵;还有部分去朝鲜西岸产卵。生殖鱼群分布于水深15-25米,底层水温10-13℃,底为细沙、粗粉沙及细粉沙海区。6月产卵后鱼分散索食。10月渤海索饵,鱼群部分到渤海海峡。12月成山头北到海洋岛南遍布鱼群,部分鱼群往石岛东南近海,渐返越冬区。南群1-2月越冬区位东海中部,即约北纬27°-27°30′和东经121°30′-122°30′、水深约40-80米海区;约3-4月在浙、闽近海产卵,4-5月稍南下,因7-9月暖流北移而又游向东北,后渐游往越冬区。褐牙鲆全年适温范围主要为6-12℃。

一天后仔鱼全长3.04-3.52毫米,卵黄变小。2天后仔鱼全长3.2-3.7毫米;3天后全长3.6-3.75毫米,口与肛门形成,静止时仔鱼倒悬水中。4天后始摄食;5天后全长3.8-4.2毫米,卵黄消失。15天后后半部有3个冠状幼鳍突起。17天后全长8.25毫米,冠状幼鳍有5鳍条,两眼尚对称。20天后入稚鱼期,全长8.28-11.44毫米(体长7.94-9.6),肌节9+26,右眼始上移,两颌有小牙,尾鳍条15。25-26天后全长10.6-11.16毫米,头顶下凹,右眼更高,奇鳍与腹鳍基本形成。游时体态正常,静时仍倒悬水中。28天后全长12.6毫米(体长10.2),右眼位头顶,冠状幼鳍缩短,体呈扁卵圆形,腹部肌厚不透明。始底层生活,食底栖动物,体左侧向上。35天后体不透明,全长13.7-20.54毫米,有鳞及侧线。42-45天后全长20.28-25.48毫米入幼鱼期,外形似成鱼。在中国北方一周龄体长约50.5-67.4毫米,2周龄124.5-133毫米,3周龄176.7-243毫米,4周龄约400毫米,5周龄480-500毫米,9龄可超700毫米。

分布范围

分布于中国、朝鲜半岛、日本及俄罗斯库页岛等海区。在中国自珠江口到鸭绿江口外附近海域均产,以黄渤海最习见;在台湾产于西南部、北部及澎湖海域。

繁殖方式

自然繁殖

最小性成熟雌鱼体长约480毫米,5龄。怀卵量体长480毫米时约为20万粒,600毫米时约40万粒。在胶州湾产卵期为4月下旬到6月中旬,当时海面最低水温为10℃,末期最高为18℃。生殖期雄鱼较小,腹部不凸,可挤出精液;雌鱼腹部膨凸,体较大,重2.5-3千克。产出卵为圆球形,在盐度30‰的静海水中浮于水面。卵径约0.86-1.1毫米,初期卵较大,后渐小。卵面有一径为0.15-0.22毫米透明的油球。

卵膜光滑、透明、无粘性。卵黄亦透明。胚早期无色素细胞,原口近闭合时出现黄、黑二种。色素细胞很小,颗粒状,散布胚体上。原口闭后有6对肌节,色素细胞自头到尾显著增加,另在头、尾附近卵黄囊上有少数黄色素。胚体包卵黄4/5时色素细胞由颗粒状变细分枝状,背、腹鳍槽及肛门与油球间也有黄色素。胚体包完卵黄时卵从水面下沉,胚胎在卵膜内常转动。后尾部常摆动,头先伸出,孵化孔圆形。

孵化时水温17.2-18.6℃,约需52小时,20℃时需48小时,但27℃时仅部分卵能孵出仔鱼。初出仔鱼身弯,10-30分钟后伸直,全长2.07-2.44毫米,肌节13+26个,卵黄占体长1/2,油球位卵黄下方,肛门位卵黄后。

人工繁殖

- 亲鱼的驯养

运输来的亲鱼放入2个5米×6米×1.6米的水泥池里进行暂养。光照强度为1000-2500勒克斯,充气,用水泵在池中抽水形成水流,每天换水2次,每次换水量100%,且每天清洗池壁、池底。驯养期间水温10-14℃,海水pH8.0-8.2、盐度27‰~30‰。褐牙鲆对环境和饵料的改变比较敏感,刚入池10天内极少活动且拒食。10天后开始投喂活泥鳅、沙蚕和虾。每天投喂量为体重的1%。投喂后的第2天有个别亲鱼开始摄食,第5天大部分亲鱼摄食,投喂量扩大为体重的3%,每天上、下午各投喂一次,将饵料投向亲鱼鱼体的前方,亲鱼便跃起争食。亲鱼大量摄食后,开始用配合饵料和冰梅鱼进行驯食,活饵的量逐渐减少。亲鱼不摄食时及时捞出残饵。在驯养时尽量避免人为的过分惊扰,以免造成亲鱼驯化的失败。

- 亲鱼土池中间培育

在亲鱼的驯养完成后,于6月中旬将亲鱼转入土池进行中间培育。亲鱼池应选择堤坝坚固,进排水通畅,泥沙底质的小型池塘。池塘高度最好在2米以上。在临放亲鱼前一个月用生石灰进行彻底消毒,用80目滤网注入新鲜海水反复冲涮,直到海水清新为止。

- 培育用水:池塘养殖用水必须清新,粘度小,不要潮头和潮末的海水。亲鱼放养初期不要换水,否则因受刺激快速游动而降低摄食量,从而影响亲鱼培育。待亲鱼适应后,换水量逐渐加大。在水温达到28℃时,提高水位,利用潮汐最大量换水,以保持水质清新,溶氧充足。同时池塘配备增氧设施,以防夏季或躁热无风的天气使用,防止缺氧而造成不必要的损失。

- 投饵:亲鱼放养初期,同样需要进行短期适应性驯化,开始以活饵和颗粒配合饲料为主,等到适应了环境的变化,再以冷冻小杂鱼为主,以颗粒配合饲料为辅。根据水温、天气和实际摄食情况灵活掌握投喂次数和投喂量,在投放初期,每天应投喂3-4次,当亲鱼适应环境后,可改为每天投喂2次,日投喂量为鱼体重的1-3%。投喂做到定点、定时,严格避免全池投喂,这样不仅能提高饲料的转化率,也能保证养殖用水不会因为残饵过多而污染。开始投喂时少投、慢喂;等到大群鱼争先恐后来摄食时,多喂,加快投喂速度;大多数鱼饱食而沉入池底后再少投、慢喂。开始投喂颗粒饲料,之后再投喂冷冻小杂鱼。

- 亲鱼促熟技术

- 投饵:从土池转入室内水泥池后需要进行短期适应性驯化,开始投喂活的饵料如沙蚕、泥鳅、虾等。待亲鱼稳定后饵料以冷冻鱼为主如梅鱼、小黄鱼、小尤鱼和新鲜缢蛏。小鱼可整尾投入,大的则切细或绞成碎肉投喂。亲鱼的饵料最好不要偏于单一饵料,必须注意饵料质量。在饲料中添加1-2%的维生素E和卵磷脂,投喂量占鱼体重的2-3%,且在亲鱼不摄食时及时捞出残饵,一般每日上、下午各投喂1次,且上午只投喂少量的饵料,主要以下午投喂为主。

- 培育用水:从土池转入室内时水泥池水温和盐度必须与土池相同。亲鱼培育用水为砂滤水,溶解氧在4毫克/升以上,用水泵在池中抽水形成水流,流水时间12小时以上。每天上、下午各换水一次,换水量为100%,且流水半小时。在温度调控过程中,培育用水先用蒸汽锅炉加热至所需温度,然后再换水。

- 温度和光照调控:鱼类的繁殖节律与生理因素和外界环境因子的相互作用关系密切,光温调控技术是利用人为的改变光照、水温、流水、食物丰度等手段来控制鱼类繁殖节律的方法。在自然界中,天然亲鱼年龄是三到十龄,产卵时间为春季。待亲鱼入室内稳定后,日升温0.2-0.4℃,稳定两天,逐渐升稳至15-15.5℃进行恒温培育。同时采用日光灯为光源,试验池上方用黑布遮挡,水面光照为1000-1500勒克斯,利用开、关灯控制光照时间。光照从8小时逐渐延长到16小时,最后稳定光照在16小时。

- 催产:逐月解剖亲鱼观察性腺发育情况,从2月份开始注射催产激素,剂量为促黄体释放激素类似物20微克/千克,或绒毛膜促性腺激素200IU/千克。从4月初剂量加大,剂量为促黄体释放激素类似物100微克/千克,或绒毛膜促性腺激素1000IU/千克。催产后一般能产卵受精。

主要价值

高经济价值鱼种,一般渔法以一支钓、底拖网或延绳钓捕获。肉质佳,以生鱼片、清蒸或红烧食之。已可人工养殖。