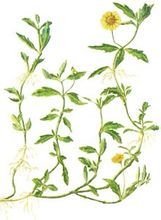

蟛蜞菊

蟛蜞菊(学名:Sphagneticola calendulacea (L.) Pruski)是菊科、蟛蜞菊属多年生草本植物,茎匍匐,上部近直立,基部各节生出不定根。叶无柄,椭圆形、长圆形或线形,长3-7厘米,宽7-13毫米,基部狭,顶端短尖或钝,无网状脉。头状花序少数,单生于枝顶或叶腋内;花序梗长3-10厘米;总苞钟形;总苞2层,外层叶质,绿色,椭圆形。舌状花1层,黄色,舌片卵状长圆形。管状花较多,黄色,长约5毫米,花冠近钟形,向上渐扩大,檐部5裂,裂片卵形,钝。瘦果倒卵形,多疣状突起,顶端稍收缩。花期3-9月。

蟛蜞菊分布于中国、印度、中南半岛、印度尼西亚、菲律宾至日本。在中国广泛分布于东北部(辽宁)、东部和南部各省区及其沿海岛屿。 适应性广泛,喜肥沃湿润土壤。

蟛蜞菊可药用或作为饲料使用。

(概述图参考来源: )

- 中文名称 蟛蜞菊

- 拉丁学名 Sphagneticola calendulacea (Linnaeus) Pruski

- 界 植物界

- 门 被子植物门

- 纲 双子叶植物纲

药品简述

蟛蜞菊

药名:蟛蜞菊

汉语拼音:pengqiju

英文名:ChineseWedeliaHerb

拉丁植物动物矿物名:Wedeliachinensis(Osb.)Merr.[Sol-idagochinensisOsbeck;Wedeliacalendulacea(L.)Less.]

拉丁文名:HerbaWedeliaeChinensis。

功效分类:清热解毒药;祛瘀药。

科属分类:菊科。

别名:路边菊、马兰草、蟛蜞花、水兰、卤地菊、黄花龙舌草、黄花曲草、鹿舌草、黄花墨菜、龙舌草。蟛蜞菊

性味:味微苦;甘;性凉。

归经:归肺经;肝经;胃经;大肠经。

功能:清热解毒;凉血散瘀

主治:感冒发热;咽喉炎;扁桃体炎;肋腺炎;白喉;百日咳;气管炎;肺炎;肺结核咯血;鼻衄;尿血;传染性肝炎;痢疾;痔疮;外用治疔疮疖肿。

用法用量:内服:煎汤,15-30g,鲜品30-60g。外用:适量,捣敷;或捣汁含漱。

生态环境:生于田边、路旁、沟边、山谷或湿润草地上。

资源分布:分布于辽宁、福建、台湾、广东、海南、广西、贵州等地。

药材基源:为菊科植物蟛蜞菊的全草。

采收储藏:春、夏季采收全草,秋季挖根,鲜用或切段晒干。

形态特征

多年生草本。茎 匍匐,上部近直立,基部各节生出不定根,长15-50厘米,基部径约2毫米,分枝,有阔沟纹,疏被贴生的短糙毛或下部脱毛。叶无柄,椭圆形、长圆形或线形,长3-7厘米,宽7-13毫米,基部狭,顶端短尖或钝,全缘或有1-3对疏粗齿,两面疏被贴生的短糙毛,中脉在上面明显或有时不明显,在下面稍凸起,侧脉1-2对,通常仅有下部离基发出的1对较明显,无网状脉。头状花序少数,径15-20毫米,单生于枝顶或叶腋内;花序梗长3-10厘米,被贴生短粗毛;总苞钟形,宽约1厘米,长约12毫米;总苞2层,外层叶质,绿色,椭圆形,长10-12毫米,顶端钝或浑圆,背面疏被贴生短糙毛,内层较小,长圆形,长6-7毫米,顶端尖,上半部有缘毛;托片折叠成线形,长约6毫米,无毛,顶端渐尖,有时具3浅裂。舌状花1层,黄色,舌片卵状长圆形,长约8毫米,顶端2-3深裂,管部细短,长为舌片的1/5。管状花较多,黄色,长约5毫米,花冠近钟形,向上渐扩大,檐部5裂,裂片卵形,钝。瘦果倒卵形,长约4毫米,多疣状突起,顶端稍收缩,舌状花的瘦果具3边,边缘增厚。无冠毛,而有具细齿的冠毛环。花期3-9月。

蟛蜞菊(中国植物图像库)

蟛蜞菊(中国植物图像库)  蟛蜞菊 蟛蜞菊 |  蟛蜞菊 蟛蜞菊 |

地理分布

广产我国东北部(辽宁)、东部和南部各省区及其沿海岛屿。也分布于印度、中南半岛、印度尼西亚、菲律宾至日本。

蟛蜞菊原产南美洲,在中国南方分布很广。其最适宜的生长温度为18~26℃,能忍受34℃的高温及4℃的低温,全日照或半阴条件下均可生长良好。它适应于任何疏松土壤,耐旱、耐湿、耐瘠、耐盐碱,抗虫抗病害,易成活、生长快、覆盖面广,

中国南方各地多有引种。

蟛蜞菊全年开花不断,春夏为盛,是优良的地被植物。株高约50厘米,茎长可达2m以上。高地栽植呈悬垂性,平地栽培茎呈葡匐性,节处生不定根。花色鲜黄,叶色四季青翠。

生长习性

生于路旁、田边、沟边或湿润草地上。

药用价值

【别名】黄花蟛蜞草、黄花墨菜、黄花龙舌草、田黄菊、卤地菊。

【来源】菊科蟛蜞菊属植物蟛蜞菊Wedelia chinensis (Osb.) Merr.,以全草入药。夏秋采收,洗净,鲜用或晒干。

【性味归经】甘、微酸,凉。

《本草求原》:甘淡,微寒。

《福建中草药》:微咸,凉。

【用法用量】 0.5~1两。外用适量,鲜品捣烂敷患处。

【摘录】《全国中草药汇编》采收储藏:春、夏季采收全草,秋季挖根,鲜用或切段晒干。

生态环境:多生于沿海地区的水沟边或湿地上。

资源分布:分布广东、广西、福建等地。

化学成份:蟛蜞菊含三十烷酸,二十四烷酸,豆甾醇,豆甾醇葡萄糖甙,左旋-贝壳杉烯酸。

功能主治

清热解毒;凉血散瘀。主感冒发热;咽喉炎;扁桃体炎;肋腺炎;白喉;百日咳;气管炎;肺炎;肺结核咯血;鼻衄;尿血;传染性肝炎;痢疾;痔疮;疔疯人院肿毒。

药理作用

全草的水提取物腹腔注射对小鼠艾氏腹水癌有一定的抑制作用。 煎剂1:128对白喉杆菌,1:30对金黄色葡萄球菌,1:81对乙型链球菌均有抑制作用。

抗癌作用

全草的水提取物腹腔注射对小鼠艾氏腹水癌有一定的抑制作用。

抗菌作用

酊剂用试管稀释法,1:128对白喉杆菌、1:64对金黄色葡萄球菌和乙型链球菌、1:16对枯草杆菌;煎剂1:128对白喉杆菌、1:30对金黄色葡萄球菌、1:81对乙型链球菌均有抑制作用。

常用配方

【预防白喉】:

一、鲜蟛蜞菊五钱至一两。水煎服,连服三天。

二、鲜蟛蜞菊捣烂绞汁,加相当于药液四分之一的醋,喷咽或漱口,日一至二次,连用三天。(《福建中草药》)

【治白喉】:鲜蟛蜞菊二两,甘草二钱,通草五分。水浓煎服,日一至四剂。另用鲜蟛蜞菊捣烂绞汁,加相当于药量四分之一的醋,用棉签蘸药液涂抹伪膜,日二至三次。(《福建中草药》)

【治风热感冒】:黄花墨菜120g,大叶虱麻头根30g。水煎服。

【预防麻疹】:蟛蜞菊15~60g。水煎2次。每日1剂,连服3天。

【治急性扁桃体炎】:蟛蜞菊、三叶鬼针草、马兰各15g,一枝黄花9g。水煎服。

【治流行性乙型脑炎】:虎耳草6g,蟛蜞菊、爵床、冰糖各15g。水煎服。 治牙龈红肿疼痛,发热,口渴:蟛蜞菊30g,栀子根6g。水煎服。

【治痢疾】:蟛蜞菊30g,鹅掌金星、金锦香各15g。水煎服。

【治咳嗽】:蟛蜞菊30g,半边莲、匍伏蔓各15g。水煎,冲白糖服。

【治百日咳】:蟛蜞菊18g,钩藤6g,银花藤9g,鱼腥草、玉叶金花各6g。水煎服。每日1剂,连服3~5天。发热者加一枝黄花9g,眼睑浮肿者加茯苓皮6g,呕吐者加竹茹3g,气喘者加葶苈子4.5g,鼻衄者加山栀炭3g、茅根6g。

【治肺炎】:败酱草、火炭母草各60g,蟛蜞菊、爵床各30g。水煎服。

【治咳血】:鲜蟛蜞菊60g,积雪草、一点红各鲜用30g。捣烂绞汁冲蜜服。

【治风湿性关节炎】:蟛蜞菊、海金砂、薏米根各30g。炖豆腐服。

【治疖疮、腮腺炎】:鲜蟛蜞菊捣烂外敷。

【治狂犬病】:鲜土牛膝根、鲜蟛蜞菊、红糖各30g,烧酒120g。同炖服。 治打伤:蟛蜞菊鲜草加相思叶加面粉捣敷。

【治小儿感冒发热】:蟛蜞菊鲜草加菁芳草捣汁调蜜服。

【治急性肝炎】:蟛蜞菊鲜草加咸丰草、车前草一把煎服。

【治肝病】:蟛蜞菊鲜草加荸荠、柽柳打汁服。

【肝癌末期】:蟛蜞菊鲜草一把,煎水冰糖服。

鉴别方法

【性状鉴别】茎呈圆柱形,弯曲,长可达40cm,直径 1.5~2mm ;表面灰绿色或淡紫色,有纵皱纹,节上有的有细根,嫩茎被短毛。叶对生,近无柄;叶多皱缩,展平后呈椭圆形或长圆状披针形,长3~7cm,宽0.7~1.3cm;先端短尖或斯尖,边缘有粗锯齿或是波状改表面绿褐色,下表面灰绿色。两面均被白色短毛。头状花序通常单生于整项或外腋,花序便及苞片均被通毛、苞片2层、长6~8mm,宽1.5~3mm,灰绿色。舌状花和管状花均为黄色。气做,味微涩。

【显微鉴别】茎横切面:表皮细胞1列 ,切向延长。下皮由1列类方形的薄壁。细胞组成,其内方为3~4列厚角细胞。皮层通气组织由类图形或椭圆形的薄壁细胞组成、排成 2~3轮。中柱鞘纤维断续排列成环状。韧皮部细胞细小;木质部由导管、木纤维及木薄壁细胞线成,射线细胞1~2列,髓部薄壁细胞类圆形,排列疏松。

叶横切面:主脉上方呈三角状突出,下方呈弧状突出,上下表皮内部有厚角细胞2~4列;维管束外韧型。叶肉上下表皮各为1列韧型,均有非腺毛,非腺毛由2~3个细胞组成,细胞壁有明显的疣状突起。上下表皮细胞的肉方均有通气组织分布;栅栏细胞1~2列。

【理化鉴别】取粉末2g,加甲醇20mL,回流30min,滤过滤液用石油醚提取后供下列试验:一取1mol/L盐酸-羟胺甲醇液0.5mL,置小试管中,加供试液2mL,再加2mol/L氢氧化钾甲醇液使Ph <11,在水浴上加热煮沸2min,冷却后加5%盐酸使pH<3,再加2滴1%三氯化铁深液显污红色。(检查内酯)。二取供试液2mL于试管中加镁粉知量,加浓盐酸1mL,水浴加热5min,,显棕以或褐红色。(检查黄酮)