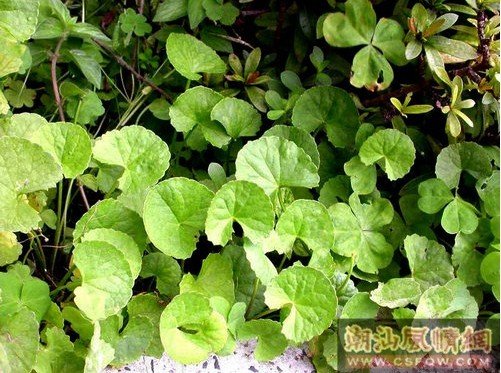

蚶壳草

蚶壳草为伞形科积雪草属积雪草。为多年生匍匐草本。生于田埂、村旁、路旁、沟边、草地、阴湿地。分布于我国长江流域以南各省区。

- 中文名 蚶壳草

- 拉丁学名 Centella asiatica (L.) UrbanHydrocotyle asiatica Linn.

- 别称 两公根、藤牌草、鼎盖草

- 界 植物界

- 门 被子植物门

简介

别名:潮汕地区称为两公根、藤牌草、鼎盖草。外地别名称为老公根、崩大碗、鱼凿口、崩口碗、乞食碗、落得打、积雪草、大叶金钱草、缺碗筷草、雷公根、马蹄草、蚶壳草、铜钱草、十八缺。

英文名:Asiatic Pennywort,Tsubokusa

学名: Centella asiatica (L.) UrbanHydrocotyle asiatica Linn.

科名:伞形花科(Apiaceae)蚶壳草属(Centella)

原产地:热带、亚热带地区广泛分布。

性味:蚶壳草味甘、微辛、苦,性凉,无毒。

功效:内服清湿热、解毒利尿、解暑疏风、行气消肿。外用去痒、止血。入肠胃经。

主治:外感暑热、急性黄疸型肝炎、中暑腹痛、咽喉肿痛、腮腺炎、泌尿道感染、胃痛、中毒。外治湿毒作痒。

蚶壳草

蚶壳草 用途

1、绿化用:蚶壳草对于环境条件的要求不严,只要土壤能够维持适当的湿度,就能够生长得很好,在裸露的地上种些蚶壳草,很快就能达到绿化效果。

2、药用:袪风、固肠、明目清暑。在野外被蚊虫叮咬,可以找蚶壳草,把叶子揉烂,抹在被叮的地方,可以止痒。性味:全草或带根全草:苦、辛、寒,有小毒。效用:全草:消炎解毒,凉血生津,清热利湿。治传染性肝炎,麻疹,感冒,扁桃腺发炎,咽喉炎,支气管炎;尿路敢染,结石,解断肠草、砒霜、蕈中毒。

分布

台湾全境及澎湖、兰屿,生于平地、田边、山野、路旁、沟边至1200公尺的山区的低湿处。

植物属性

茎

茎 ‧茎: 草本,茎长 10~70 公分,如铁线状,匍匐地面,常呈紫红色,全株具有微毛,节间长,在节上长根生叶及花序,并有 2 枚鳞片状退化叶,叶常呈丛生此鳞片腋下。

叶

叶 ‧花: 花序密集排列成头状伞形花序,花细小,腋生,具 3~6 朵花,淡红色;花序轴长 0.2~0.8 公分,小花梗短或缺如;花序又有 2 枚卵形膜质苞片包围,花萼截头形;花瓣 5 枚,红紫色,卵形;雄蕊 5 枚,短小,与花瓣互生;子房下位,花柱 2 枚,花柱不明显。花期 3~9 月。

果实

果实 ‧果实: 果实为离果,长 0.2~0.3 公分,红褐色,扁圆形,常 3 个并排合生。

单方验方

1、治外感暑热:鲜蚶壳草、鲜青蒿、鲜旱莲草各适量,共捶烂,取汁,冷开水冲服。

2、治中暑腹痛:蚶壳草、铺地锦、牛契埔、三脚虎各30克,水煎,冲酒少量服。

3、治急性黄疸型肝炎:蚶壳草、白茅根各30克,地耳草15克,水煎服。

4、治咽喉炎肿痛:蚶壳草30克,板兰根15克,水煎服。

5、治泌尿道感染:蚶壳草30克,车前草、紫花地丁、金丝草各15克,水煎服。

6、治急性腮腺炎:蚶壳草30克,大青叶15克,水煎服;外用鲜蚶壳草适量,捶烂,绞汁调青黛少量涂患处。

7、治色寒腹痛:蚶壳草、马蹄金、铺地锦、牛契埔、地豆草、鸡屎藤各15克,共捶烂,取汁冲酒温服,药渣炒封肚脐部。

8、治皮肤湿毒作痒:蚶壳草适量,捶烂蘸硫黄末擦患处。

本品内服常用量全草生品30-60克,干品15-25克。外用适量。孕妇忌服。

特性

属于匍匐性的多年生草本植物。茎长 10~70 公分,如铁线状,匍匐地面,常呈紫红色,全株具有微毛,节间长,在节上长根生叶及花序,并有 2 枚鳞片状退化叶,叶常呈丛生此鳞片腋下。单叶,互生,丛生节上,具叶柄,柄长 4~10 公分,被细毛;叶片径 2.5~5 公分,圆肾形,叶基深心形,叶尖圆钝形,叶缘为钝锯齿缘或浅裂,上下表面无毛或疏被毛。花序密集排列成头状伞形花序,花细小,腋生,具 3~6 朵花,淡红色;花序轴长 0.2~0.8 公分,小花梗短或缺如;总苞片包被花序,2 枚,卵形,膜质,宿存。花期 3~9 月。。蚶壳草的蔓延力十分可观,茎节上不仅长叶、开花、结果,还长出不定根以吸收营养、固定植株,好让前头的茎继续往前伸探。由于它对于环境条件的要求不严,只要土壤能够维持适当的湿度,就能够生长得很好,在裸露的地上种些蚶壳草,很快就能达到绿化效果。

特性

特性