虞美人李煜

虞美人(李煜)这首词大约作于李煜归宋后的第三年,词中流露了不加掩饰的故国之思。全词以问起,以答结,由问天、问人而到自问,通过凄楚中不无激越的音调和曲折回旋、流走自如的艺术结构,使作者沛然莫御的愁思贯穿始终,形成沁人心脾的美感效应。据说这首词也是促使宋太宗下令毒死李煜的原因之一,是李煜的绝命词。

此调原为唐教坊曲,初咏项羽宠姬虞美人,因以为名。又名《一江春水》、 《玉壶水》、《巫山十二峰》等。双调,五十六字,上下片各四句,皆为两仄韵转两平韵。

- 作品名称 虞美人

- 作品别名 《一江春水》、 《玉壶水》、《巫山十二峰》

- 创作年代 北宋

- 文学体裁 宋词

- 作者 李煜

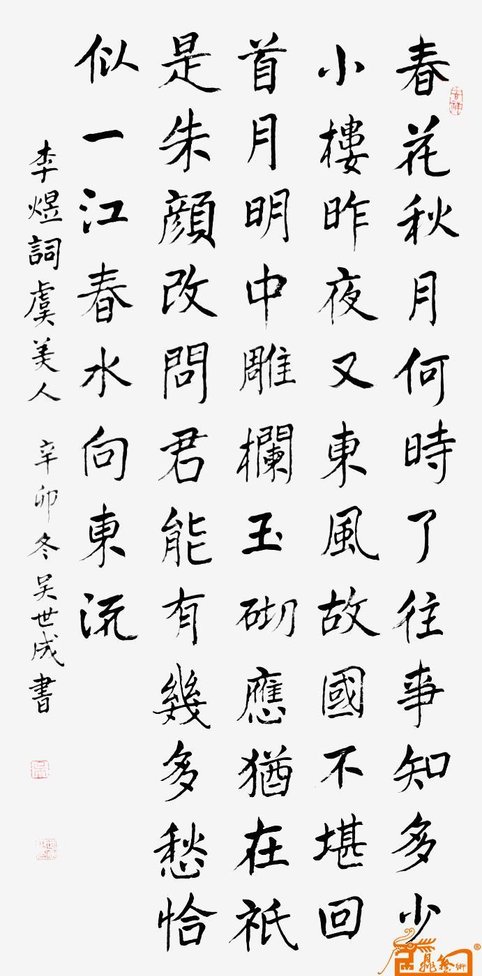

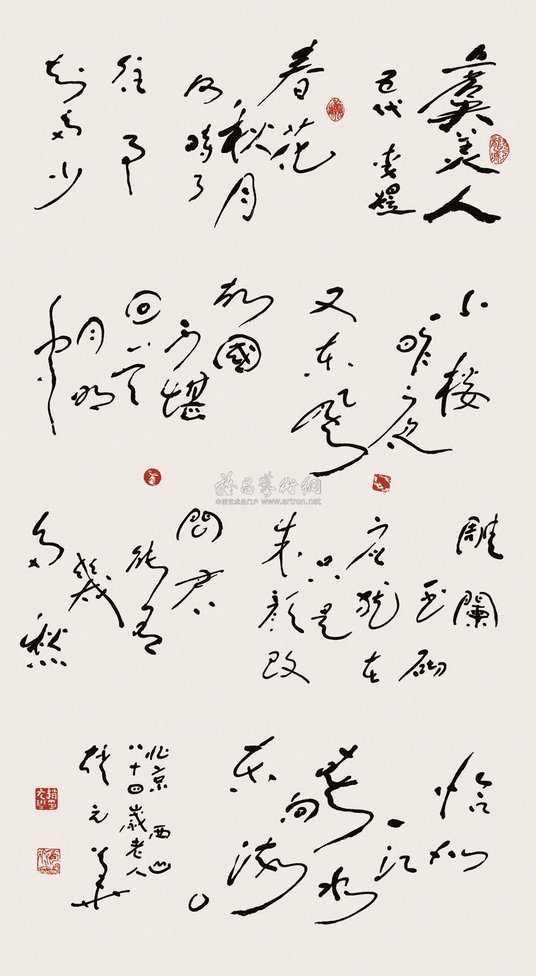

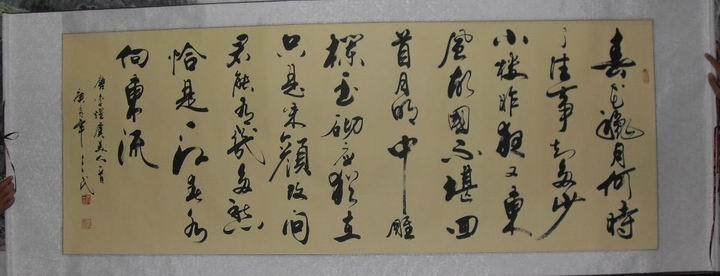

作品原文

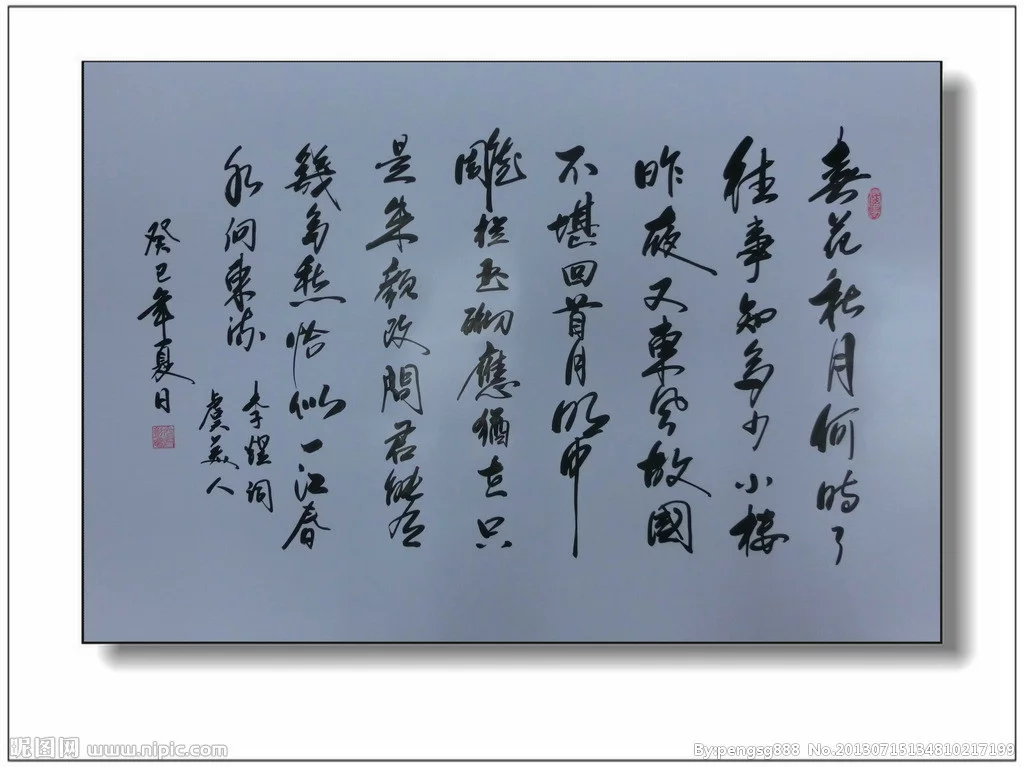

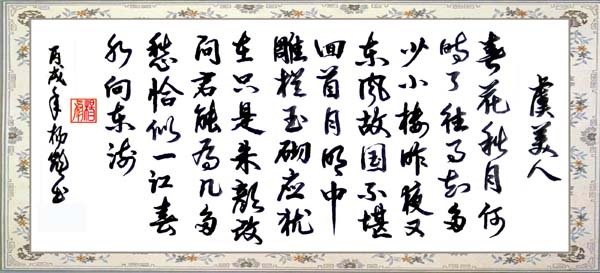

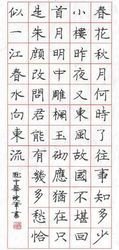

虞美人 李煜

春花秋月何时了⑴?往事知多少。小楼昨夜又东风,故国⑵不堪回首月明中。

虞美人李煜

虞美人李煜 雕栏玉砌⑶应犹在,只是朱颜改⑷。问君⑸能有几多愁?恰似一江春水向东流。

注释译文

词语注释

⑴了:了结,完结。

虞美人李煜

虞美人李煜 ⑵故国:指南唐故都金陵(今南京)。

⑶砌:台阶。雕栏玉砌:指远在金陵的 南唐故宫。应犹:一作"依然"。

⑷朱颜改:指所怀念的人已衰老。朱颜,红颜,少女的代称,这里指南唐旧日的宫女。

⑸君:作者自称。能:或作"都"、"那"、"还"、"却"。

白话译文

一年的时光什么时候才了结?过去的事记的很多!小楼上昨夜又刮来了春天的东风,在月明中对已亡的本国不忍回首去想念。 精雕细刻的栏杆、玉石砌成的台阶应该还在,只是宫女的年龄已经变老。问我能有多少愁?正像一江春水向东流。

创作背景

这首词是公元978年(北宋太祖赵匡胤太平兴国三年)李煜归宋后三年时所写,当时作者三十八岁。

开宝八年,宋军攻至金陵城下。宋军执行宋太祖"使自归顺,不须急击"的方针,包围金陵至十一月二十七日,才向金陵发起总攻,一举占领金陵。宋军破城,守将呙彦、马诚信、马承俊等在巷战中战死。李煜念完最后一首唐诗后,奉表投降,5000名南唐残兵放弃武器停止巷战南唐灭亡。

虞美人李煜

虞美人李煜 公元978年(太平兴国三年),徐铉奉宋太宗之命探视李煜,李煜对徐铉叹曰:"当初我错杀潘佑、李平,悔之不已!"宋太宗闻之大怒。据宋代王铚的《默记》记载,李煜最后因写《虞美人》而被宋太宗用牵机毒杀。牵机药一说是中药马钱子,服后破坏中枢神经系统,全身抽搐,头脚缩在一起,状极痛苦。相传他于自己生日(七月七日)之夜("七夕"),在寓所命故妓作乐,唱新作《虞美人》词,声闻于外。宋太宗闻之大怒,命人赐药酒,将他毒死。这首词通过今昔交错对比,表现了一个亡国之君的无穷的哀怨。

作品鉴赏

文学赏析

这首脍炙人口的名作,在艺术上确有独到之处。通篇采用问答,以问起,以答结,以高亢快速的调子,刻绘词人悲恨相续的心理活动。"春花秋月",人多以为美好,可是过着囚徒般生活的后主李煜,见了反而心烦,他劈头怨问苍天:春花秋月,年年花开,岁岁月圆,要到什么时候才能完了呢?奇语劈空而下,问得好奇!然而,从后主处境设身处地去想,他对人生已经绝望,遂不觉厌春花秋月之无尽无休,其感情之极端悲苦可见。后主面对春花秋月之无尽时,不由感叹人的生命却随着每一度花谢月缺而长逝不返。于是转而向人发问:"往事知多少?"一下转到社会现实中来了,"往事",自然是指他在江南南唐国当皇帝的时候,可是,以往的一切都没有了,都消逝了,都化为虚幻了。他深深叹惋人生之短暂无常。"小楼昨夜又东风",缩笔吞咽。"又东风"点名他归宋后又过了一年。时光在不断消逝,引起他无限感慨。感慨什么呢?"故国不堪回首月明中!"放笔呼号,是一片深沉的浩叹。夜阑人静,幽囚在小楼中的人,倚阑远望,对着那一片沉浸在银光中的大地,多少故国之思,凄楚之情,涌上了心头,不忍回首,也不堪回首。"故国不堪回首月明中!"他完全以一个失国之君的口吻,直抒亡国之恨,表现出后主任情纵性,无所顾忌的个性,和他那种纯真而深挚的感情。"雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。"他遥望南国慨叹,"雕栏""玉砌"也许还在吧;只是当年曾在栏边砌下流连欢乐的有情之人,已不复当年的神韵风采了。"只是"二字的叹惋口气,传出物是人非的无限怅恨之感。

虞美人李煜

虞美人李煜  虞美人李煜

虞美人李煜 "亡国之音哀以思",由于亡国,李煜由一国之主,跌落为阶下之囚,他失去了欢乐,失去了尊严,失去了自由,甚至失去了生存的安全感,这就不能不引起他的悔恨,他的追思,他对国家和自己一生变化的痛苦的尝味。以上六句的章法是三度对比,隔句相承,反复对比宇宙之永恒不变与人生短暂无常,富有哲理意味,感慨深沉。如头二句以春花秋月之无休无尽与人世间多少"往事"的短暂无常相对比。第三句"小楼昨夜又东风","又东风"三字翻回头与首句"春花""何时了"相呼应,而与第四句"故国不堪回首"的变化无常相对比。第四句"不堪回首"又呼应第二句"往事知多少"。下面五、六两句,又以"雕栏玉砌应犹在"与"朱颜改"两相对比。在这六句中,"何时了""又东风""应犹在"一脉相承,专说宇宙永恒不变;而"往事知多少""不堪回首""朱颜改"也一脉相承,专说人生之短暂无常。如此回环往复,一唱三叹,将词人心灵上的波涛起伏和忧思难平曲曲传出。

最后,悲慨之情如冲出峡谷、奔向大海的滔滔江水,一发而不可收。词人满腔幽愤,对人生发出彻底的究诘:"问君能有几多愁?恰似一江春水向东流!"人生啊人生,不就意味着无穷无尽的悲愁么?"一江春水向东流"是以水喻愁的名句,显示出愁思如春水的汪洋恣肆,奔放倾泻;又如春水之不舍昼夜,长流不断,无穷无尽。这九个字,确实把感情在升腾流动中的深度和力度表达出来了。九个字,五仄四平,平仄交替,最后以两个平声字作结,读来亦如春江波涛时起时伏,连绵不尽,真是声情并茂。这最后两句也是以问答出之,加倍突出一个"愁"字,从而又使全词在语气上达到前后呼应,流走自如的地步。显然,这首词是经过精心结构的,通篇一气盘旋,波涛起伏,又围绕着一个中心思想,结合成谐和协调的艺术整体。在李煜之前,还没有任何词人能在结构艺术方面达到这样高的成就。所以王国维说:"唐五代之词,有句而无篇。南宋名家之词,有篇而无句。有篇有句,惟李后主降宋后之作及水叔、子瞻、少游、美成、稼轩数人而已。"(《人间词话删稿》)可见李煜的艺术成就有超越时代的意义。当然,更主要的还是因为他感之深,故能发之深,是感情本身起着决定性的作用。也是王国维说得好:"后主之词,真所谓以血书者也。"这首《虞美人》充满悲恨激楚的感情色彩,其感情之深厚,强烈,真如滔滔江水,大有不顾一切,冲决而出之势。一个处于刀俎之上的亡国之君,竟敢如此大胆地抒发亡国之恨,是史所罕见的。李煜词这种纯真深挚感情的全心倾注,大概就是王国维说的出于"赤子之心"的"天真之词"吧,这个特色在这首《虞美人》中表现得最为突出,以致使李煜为此付出了生命。法国作家缪塞说:"最美丽的诗歌是最绝望的诗歌,有些不朽的篇章是纯粹的眼泪。"(《五月之夜》)李煜《虞美人》不正是这样的不朽之作吗!

虞美人李煜

虞美人李煜 下片结句"一江春水向东流",是以水喻愁的名句,与上片的"春花"、"东风"相映,把抽象的愁绪形象化,既写出愁绪的汹涌奔腾,又写出愁绪的悠长深远。同它相比,刘禹锡的《竹枝调》"水流无限似侬愁",稍嫌直率,而秦观《江城子》"便作春江都是泪,流不尽,许多愁",则又说得过尽,反而削弱了感人的力量与共鸣。可以说,李煜此词所以能引起广泛的共鸣,在很大程度上,正有赖于结句以富有感染力和象征性的比喻,将愁思写得既形象化,又抽象化:作者并没有明确写出其愁思的真实内涵--怀念昔日纸醉金迷的享乐生活,而仅仅展示了它的外部形态--"恰似一江春水向东流"。这样人们就很容易从中取得某种心灵上的呼应,并借用它来抒发自已类似的情感。因为人们的愁思虽然内涵各异,却都可以具有"恰似一江春水向东流"那样的外延。由于"形象往往大于思想",李煜此词便能在广泛的范围内产生共鸣而得以千古传诵了。

名家点评

俞陛云《唐五代两宋词选释》:亡国之音,何哀思之深耶?传诵禁廷,不加悯而被 祸,失国者不殉宗社,而任人宰割,良足伤矣。

虞美人李煜

虞美人李煜 《后山诗话》谓秦少游词"飞红万点愁 如海"出于后主"一江春水"句。

《野客丛书》又谓白乐天之"欲识愁多少,高于滟滪 堆"、刘禹锡之"水流无限似浓愁",为后主所祖,但以水喻愁,词家意所易到,屡见载籍,未必互相沿用。就词而论,李、刘、秦诸家之以水喻愁,不若后主之"春江"九 字,真伤心人语也。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首感怀故国,悲愤已极。起句,追维往事,痛不欲生! 满腔恨血,喷薄而出:诚《天问》之遗也。"小楼"句承起句,缩笔吞咽;"故国"句 承起句,放笔呼号。一"又"字惨甚。 东风又入,可见春花秋月一时尚不得遽了。罪孽未满,苦痛未尽,仍须偷息人间, 历尽磨折。下片承上,从故国月明想入,揭出物是人非之意。末以问答语,吐露心中万 斛愁恨,令人不堪卒读。通首一气盘旋,曲折动荡,如怨如慕,如泣如诉。

虞美人李煜

虞美人李煜 王方俊《唐宋词赏析》:这首千古传诵脍炙人口的名作《虞美人》,被前人誉为 "词中之帝",是李煜囚居汴京时所作。据王轾《默记》载: "归朝(指李煜降宋后),郁郁不乐,见于词语。"本词就是抒写这种怀念故国之 情,哀叹亡国之痛的情怀的。

作者简介

李煜(937-978),五代十国时南唐国君,961年-975年在位,字重光,初名从嘉,号钟隐、莲峰居士。南唐元宗李璟第六子,于宋建隆二年(961年)继位,史称李后主。他嗣位的时候,南唐已奉宋正朔,苟安于江南一隅。

李煜画像

李煜画像 宋开宝七年(974年),宋太祖屡次遣人诏其北上,均辞不去。继位时南唐已对宋称臣,处于属国地位。开宝八年(975),国破降宋,俘至汴京,成了"日夕只以眼泪洗面"的阶下囚,相传三年后被宋太宗毒死。

李煜虽不通政治,但其艺术才华却非凡。精书法,善绘画,通音律,诗和文均有一定造诣,尤以词的成就最高。千古杰作有《虞美人》、《浪淘沙》、《乌夜啼》等词。