葡萄白粉病

葡萄白粉病是由葡萄钩丝壳菌侵染所引起的、发生在葡萄上的一种病害。主要危害叶片、新梢及果实等幼嫩器官,老叶及着色果实较少受害。

葡萄白粉病在中国各地都有发生,华北产区发病重。一般从6月中旬至9月中旬,只要气候条件适宜,葡萄白粉病即可发生。气温29-35℃时病害发展快,干旱、雨后干旱或干湿交替,适合病害的流行种植过密,施氮肥过多,修剪、摘副梢不及时,枝梢徒长,果园郁闭,通风透光不良,植株表皮脆弱,易发病。嫩梢、嫩叶、幼果较老熟组织感病。

葡萄白粉病的防治方法以农业防治和化学防治为主。首先选育高抗品种,加强果园管理,以增强树势。发病初期,将病叶及时摘除清理,消灭侵染源。合理修剪,使树体内通风透光。结合药剂防治。白粉病发病初期,使用药剂为20%粉锈宁800-1000倍液喷雾。为防止产生抗药性,提高防效,可交替使用甲基托布津、复方多菌灵、退菌特、白粉净等。

- 中文名称 葡萄白粉病

- 外文名称 Grapevine powdery mildew

- 为害作物 葡萄

- 为害部位 叶片、枝梢及果实等部位

- 病原 葡萄钩丝壳菌

危害症状

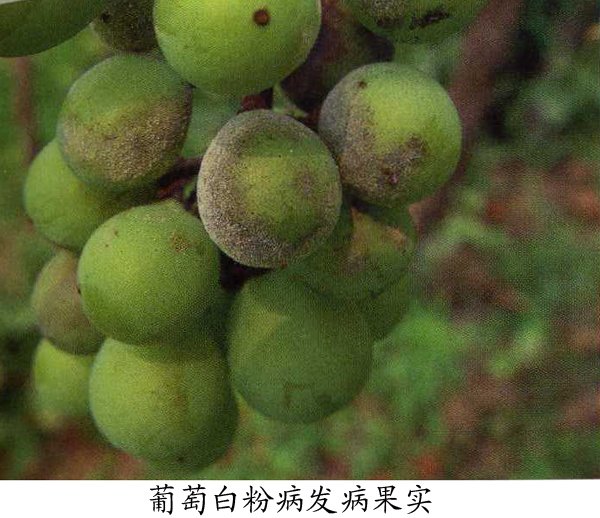

果实受害:先在果粒表面产生一层灰白色粉状霉,擦去白粉,表皮呈现褐色花纹,最后表皮细胞变为暗褐色,受害幼果容易开裂。

葡萄白粉病发病果实

葡萄白粉病发病果实 叶片受害:在叶表面产生一层灰白色粉质霉,逐渐蔓延到整个叶片,严重时病叶卷缩枯萎。新枝蔓受害,初呈现灰白色小斑,后扩展蔓延使全蔓发病,病蔓由灰白色变成暗灰色,最后黑色。

形态特征

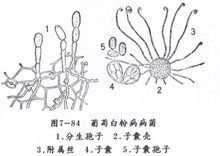

称葡萄钩丝壳菌,属子囊菌亚门真菌。闭囊壳直径84-100微米,附属丝10-30根,多隔膜,顶端卷曲。子囊4-6个,椭圆形,大小50-60×25-35微米,子囊孢子4-6个,椭圆形,大小20-25×10-12微米。无性阶段称托氏葡萄粉孢霉,属半知菌亚门真菌。

发病特点

病原菌属子囊菌类钩丝壳属。无性世代属半知菌类粉孢属。病原菌以菌丝体在被害组织上或芽鳞片内越冬,来年春季产生分生袍子,借风力传播到寄主表面;菌丝上产生吸器,直接伸入寄主细胞内吸取营养,菌丝则在寄主表面蔓延,果面、枝蔓以及叶面呈暗褐色,主要受吸器的影响。病害一般在7月上、中旬至9-10月均可发生。

发病规律

病菌菌以菌丝体在被害组织内或芽鳞间越冬。第二年条件适宜时产生分生孢子,分生孢子借气流传播,侵入寄主组织后,菌丝蔓 延于表皮外,以吸器伸入寄主表皮细胞内吸取营养。分生孢子萌发的最适温度为25--28摄氏度,空气相对温度较低时也能萌发。葡萄白粉病一般在6月中、下旬开始发病,7月中旬渐入发病盛期。夏季干旱或闷热多云的天气有利于病害发生。葡萄栽植过密,枝叶过多,通风不良时利于发病。

葡萄白粉病危害的叶片

葡萄白粉病危害的叶片 发病条件

该病为真菌性病害,病原菌为葡萄钩丝壳菌(Uncinula necator)。病原菌以菌丝体在受害组织或芽鳞内越冬,第2年春产生分生孢子,借风雨传播,穿透表皮进行初次侵染,生长季节可进行多次再侵染。干旱的夏季和温暖而潮湿、闷热的天气有利于白粉病的大发生。一般6月开始发病,7月中下旬至8月上旬发病达盛期,9~10月份停止发病。

防治方法

1、清除菌源。秋后剪除病梢,清扫病叶、病果及其它病菌残体,集中烧毁。

2、加强栽培管理。注意及时摘心绑蔓,剪除副梢及卷须,保持通风透光良好。 雨季注意排水防涝,喷磷酸二氢钾等叶面肥和根施复合肥,增强树势,提高抗病力。

3、葡萄白粉病重点发病月份:辽宁等北方地区一般6-7月开始发病,8-9月为发病盛;广东、湖南及上海等地,于5月下旬至7月开始发病,6月中、下旬至7月上旬为发病盛期。

4、在葡萄芽膨大而未发芽前喷波美3~5度石硫合剂或45%晶体石硫合剂40~50倍液6月开始每15天喷1次波尔多液,连续喷2~3次进行预防;发病初期喷药防治,3亿CFU/克哈茨木霉菌可湿性粉剂300倍喷雾,10%氟硅唑1500倍喷雾、70%甲基硫菌灵可湿性粉剂l 000倍液,乙嘧酚控白800倍液,40%多·硫悬浮剂600倍液,50%硫悬浮剂200~300倍液,醚菌酯控白8000~1000倍液,200/0三唑酮硫三唑酮·硫磺悬浮剂2000倍液。56%嘧菌酯百菌清600倍液。

葡萄白粉病

葡萄白粉病