茜草科

茜草科是双子叶植物纲,龙胆目的一个科。多为木本,少数为草本。叶对生,很少3枚轮生,通常全缘,具托叶。早期的分类系统(克朗奎斯特分类法)将茜草科分类在茜草目内,濒危种。

- 中文名 茜草科

- 拼音 qiàn cǎo kē

- 学名 Rubiaceae Juss. (1789)

- 界 植物界

- 亚界 绿色植物亚界

形态特征

乔木、灌木或草本,有时为藤本,少数为具肥大块茎的适蚁植物;植物体中常累积铝;含多种生物碱,以吲哚类生物碱最常见;草酸钙结晶存在于叶表皮细胞和薄壁组织中,类型多样,以针晶为多;茎有时有不规则次生生长,但无内生韧皮部,节为单叶隙,较少为3叶隙。叶对生或有时轮生,有时具不等叶性,通常全缘,极少有齿缺;托叶通常生叶柄间,较少生叶柄内,分离或程度不等地合生,宿存或脱落,极少退化至仅存一条联接对生叶叶柄间的横线纹,里面常有粘液毛 (colleter)。花序各式,均由聚伞花序复合而成,很少单花或少花的聚伞花序;花两性、单性或杂性,通常花柱异长,动物(主要是昆虫)传粉;萼通常4-5裂,很少更多裂,极少2裂,裂片通常小或几乎消失,有时其中1或几个裂片明显增大成叶状,其色白或艳丽;花冠合瓣,管状、漏斗状、高脚碟状或辐状,通常4-5裂,很少3裂或8-10裂,裂片镊合状、覆瓦状或旋转状排列,整齐,很少不整齐,偶有二唇形;雄蕊与花冠裂片同数而互生,偶有2枚,着生在花冠管的内壁上,花药2室,纵裂或少有顶孔开裂;雌蕊通常由2心皮、极少3或更多个心皮组成,合生,子房下位,极罕上位或半下位 (Tsiangia, Gaertnera, Pagamea),子房室数与心皮数相同,有时隔膜消失而为1室,或由于假隔膜的形成而为多室,通常为中轴胎座或有时为侧膜胎座,花柱顶生,具头状或分裂的柱头,很少花柱分离 (Galium等);胚珠每子房室1至多数,倒生、横生或曲生。浆果、蒴果或核果,或干燥而不开裂,或为分果,有时为双果爿(Galium);种子裸露或嵌于果肉或肉质胎座中,种皮膜质或革质,较少脆壳质,极少骨质,表面平滑、蜂巢状或有小瘤状凸起,有时有翅或有附属物,胚乳核型,肉质或角质,有时退化为一薄层或无胚乳(Guettarda等),坚实或嚼烂状;胚直或弯,轴位于背面或顶部,有时棒状而内弯,子叶扁平或半柱状,靠近种脐或远离,位于上方或下方。X = 6-17,通常11,次为9和12。

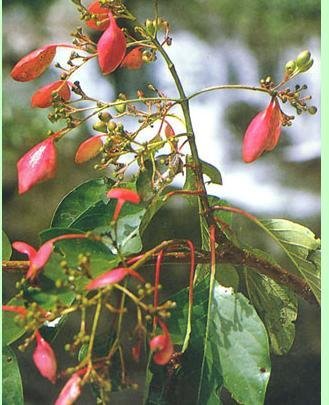

香果树-----茜草科

香果树-----茜草科  茜草科

茜草科 地理分布

本科属、种数无准确记载,Airy-Shaw 的统计为S00属6000种;而 E. Robbrecht** 的统计为637属10700种。广布全世界的热带和亚热带,少数分布至北温带。我国有18族、98属、约676种,其中有5属是自国外引种的经济植物或观赏植物。主要分布在东南部、南部和西南部,少数分布西北部和东北部。

茜草科栀子

茜草科栀子

解剖构造

本科的共同解剖构造有:①气孔常分布于叶片的下面,为2至多个辅助细胞所伴随,这些细胞平均列于孔口的边旁,

鸡眼藤

鸡眼藤 ②叶片无腺毛,③茎的维管束为单一并生型。

本科约有500属 6 000余种,广布于热带和亚热带地区,少数草本延伸至寒带。

中国约有70属近600种。主要产于东南部和西南部。

许多植物含有多种有经济价值的生物碱和黄酮类,如奎宁(quinine)、辛可宁(cinchonine)、辛可尼丁(cinchoniodine)、奎尼丁(quinidine)、钩藤碱(rhyncho-phylline)、异钧藤碱、柯诺辛因碱(corynoxeine)、异柯诺因碱、柯楠因碱(corynantheine)、二氢柯楠因碱(hirsuti-ne)、硬毛帽木因碱(hirsuteine)、栀子素(gardenin)、栀子苷(gardenoside)、去羟栀子苷(geniposide)、山栀子苷(shanzhiside)、紫茜素(purpurin)、茜素(alizarin)、伪紫茜素(pseudo-purpurin)、茜草色素(munjistin)等主要化学成分。

茜草科 (鸡矢藤)

茜草科 (鸡矢藤) 分类进化

早期的分类系统(克朗奎斯特分类法)将茜草科分类在茜草目(Rubiaceae)内。而近期的分类系统(APG II 分类法:Update of the Angiosperm Phylogeny Group)则是将茜草科分类在龙胆目内,且将离瓣茜草科、Henriqueziaceae、乌檀科、纤花草科并入到茜草科内,新的茜草科分为茜草亚科(Rubioideae),金鸡纳亚科(Cinchonoideae)和仙丹花亚科(Ixoroideae),有600多属,10000种以上,广布全球热带、亚热带,少数产温带。中国大约有80属500余种,主产西南至东南部。

茜草科的亲缘关系各学者意见不一,有人将茜草科置于败酱科之前,忍冬科之后;也有人置其于忍冬科之前,车前科之后;还有人则置于忍冬科之前,萝藦科之后。与茜草科最接近的科是忍冬科,因为两者都具管状合瓣花冠,有限雄蕊,下位子房和对生叶等特征。但茜草科具托叶,叶常全缘。茜草科的香茜属(Carleman-nia)和蜘蛛花属(Silvianthus)从雄蕊数目减少至 2和托叶不发育的特征,又极似木犀科(Oleaceae),但是子房下位又迥然有别。因此H.K.艾里肖将这两属从茜草科分出另成一独立的香茜科(Carlemanniaceae)。

茜草科

茜草科 根据子房胚珠的多少而分本科为2亚科:

① 金鸡纳亚科(Cinchonoideae),胚珠多数,胚茎向上,具胚乳。乔木或灌木,草本较少。中国有38属。

② 咖啡亚科(Coffe-oideae),子房仅具1胚珠;胚茎向上或向下,具胚乳或无胚乳。乔木,亚灌木或草本。中国有33属,其中丁茜属(Trailliaedoxa)是中国的特有属。

近代有些学者根据本科的内含物针晶体(rhaphi-des)的有无和胚乳的存在与否将其分为 3个亚科:

① 茜草亚科(Rubioideae),针晶体存在,种子具胚乳,草本,乔木和灌木。

② 金鸡纳亚科(Cinchonoideae),无针晶体,种子具胚乳,乔木、灌木,罕有草本。

③ 海岸桐亚科(Gue-ttardoideae),无针晶体,种子无胚乳,乔木,灌木。

经济价值

本科植物的经济用途是多方面的,如饮料 coffee (Coffea属) ;药用 qunine (Cinchona属)、ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha) 、rhyncophylline (Uncaria 属多种) 、black gambir (Uncaria gambir) ;材用有团花 Neolamarckia cadanba 等; 染料有茜草属Rubia 的某些种。此外还有许多观赏植物。

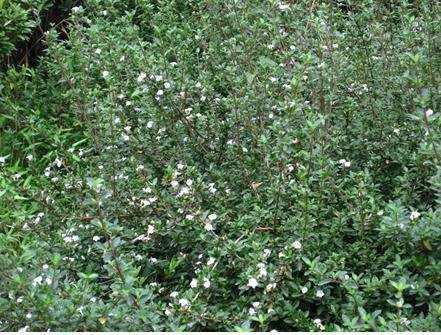

六月雪茜草科

六月雪茜草科 茜草科有不少经济植物,有药用的如金鸡纳树、茜草、钩藤等,饮料用的如咖啡,观赏用的如六月雪、栀子等。

保护价值

茜草科绣茜为中国特有种,分布区较狭窄,植株数量很少,在植物分类上的位置至今尚有争议,对进一步研究茜草科的系统发育有着一定的作用。其花虽小,而颜色鲜艳,衬以白色具有明显脉纹的变态叶状体,甚为美观,是良好的庭园赏植物,产地医生常采其根用药用,称"野黄岑"。

水杨梅

水杨梅 应保护母树,严禁砍伐,限量挖掘树根,并采种繁殖,抚育萌生幼树。

亚科亚族

金鸡纳亚科

耳草族 Hedyotideae Cham. et Schlecht. ex DC.

金鸡纳族 Cinchoneae DC.

.乌檀族 Naucleeae DC. ex Miq.

玉叶金花族 Isertieae A. Rich. ex DC.

栀子族 Gardenieae A. Rich. ex DC.

长隔木族 Hamelieae DC.

茜草亚科

丁茜族 Alberteae Hook. f.

鱼骨木族 Vanguerieae A. Richard ex Dumortier

海岸桐族 Guettardeae DC.

咖啡族 Coffeeae DC.

九节族 Psychotrieae Hook. f.

鸡矢藤族 Paederieae DC.

白马骨族 Anthospermeae Chamisso et Schlechtendal ex DC.

巴戟天族 Morindeae Miq.

纽扣草族 Spermacoceae A. Richard ex Dumortier

茜草族 Rubieae

代表植物

乌檀分布于越南、柬埔寨至中国广东和广西。为乔木,叶纸质,椭圆形或侧卵形,有早落而宽大的托叶。花白色,萼管彼此融合成一圆头状的头状花序。果球形,肉质,成熟时黄褐色,木材橙黄色,为良好的建筑及家具用材;树皮有苦味,含黄酮苷生物碱,供药用。

风箱树分布中国长江以南各省区。常绿灌木或小乔木,有3枚轮生和对生的叶,托叶三角形,有黑腺点。花白色,微具香气,组成圆球状的头状花序。干果细小,稍扁;种子具翅。生于荫蔽的灌木丛中,全株入药,有清热消毒之效。

钩藤有Uncaria rhynchophylla和U.sinensis二种。前者日本广布,中国南部和东南部也产,后者仅见于中国。生于林谷或溪旁湿润乔灌丛中。木质藤本,前者叶片下面粉白色,干后褐红色;托叶深2裂,后者托叶近圆形,全缘,通常外反。花微具香气,组成圆球状头状花序,直径2~3.5厘米。蒴果棒状或倒圆锥形;种子两端具翅。带钩的枝可入药,含钩藤碱和异钩藤碱等成分,有镇静作用。

白花蛇舌草东南亚热带至中国南部和西南部各省区都有分布。见于湿润草坡、溪畔、水田埂上。一年生矮小草本,叶线状披针形,无柄,仅具1脉;托叶基部合生,顶端芒尖。花白色,细小,单生或成对生于叶腋。蒴果扁球形。全株含三十一烷、豆甾醇等成分,有抗肿瘤、消炎、止痛之效。

蛇根草日本至中国长江以南大部分省区均有分布。生于林下湿润的溪旁。多年生草本;茎下部匍匐,节上生根。叶膜质,干后淡紫红色。花组成顶生二歧分枝的聚伞花序。蒴果菱形或僧帽形。全株含有哈尔满(harmen)、无霸萜(eriedelin)等成分。全草入药。

栀子又称山栀子、黄栀子,中国华南地区分布极普遍,各地均有栽培。常绿灌木。叶对生或3枚轮生;托叶鞘状,膜质。花白色,直径5~7厘米,单生于小枝顶部,极香。果卵形至长圆形,黄红色,具翅状纵棱5~9条,有宿存的萼檐。木材坚实,不易破裂,专供雕刻和农具用。果实含有栀子素,将果捣烂,泡水可提取黄色染料。全株入药,有消肿、散毒之效。可栽培供观赏,花大而重瓣者称白蝉(Gardenia jasminoides var.foruniana)。

巴戟中国广东、广西均有分布,并有栽培。多年生藤本;根茎肉质,肥厚,多少收缩成念珠状。叶薄纸质,下面沿中脉上被短粗毛和脉腋内有短束毛。花细小,组成头状花序,此花序单生或3至多个排成伞状花序式。聚合果红色,根茎入药,有驱风、强壮之效。

吐根又名西吐根,原产巴西热带雨林,中国的台湾、云南和广东有少量栽培。亚灌木状多年生草本;茎四棱形,下部匍匐。叶纸质,近倒卵形或椭圆形。花白色,组成密集的头状花序,有总苞片。浆果紫色。根含多种生物碱,有祛痰、催吐之效。

龙船花亚洲热带至中国南部地区分布,常绿灌木。叶薄革质,近无柄。花红色或黄红色,排成顶生、稠密三歧、多花的伞房花序,具总花柄和红色分枝。浆果近球形,红黑色。花鲜红,艳丽,花期长,常栽培供观赏。药用有止痛、行气、活血之效。

鸡屎藤柔弱、纤细藤本,揉之发臭,故名。叶对生或3枚轮生,膜质。花紫白色,排成顶生、扩展的蝎尾状聚伞花序。浆果扁圆形,光滑,草黄色,常缠绕于灌木或疏林上。全株入药,含有鸡屎藤苷(paederoside)和车叶草苷(asperulosede)等成分。茎皮是造纸和人造棉的原料。

茜草又名红丝线,中国长江和黄河流域均有分布。多年生草本;茎四棱形,沿棱上有倒生钩毛。叶4枚轮生,其中1对较大而具长柄,纸质。花白色或黄色,排成顶生或腋生的聚伞花序。果肉质,细小,成熟时紫黑色。生于山野草丛中。根鲜红色,细长如丝,故有红丝线之名。含有"茜素",是一种高级红色染料,也是一种名贵的绘画颜料。中国河南省产量多,品质最佳。

蓬子菜广布于亚洲、欧洲和美洲的温带地区。中国东北、西北和长江流域均有分布。生于旷地、路旁、草丛中。多年生近直立草本;茎4棱形,被毛。叶6~10枚轮生,无柄,条形,干后常变黑色。花黄色而小,组成顶生或腋生带叶的圆锥花序。果小近球形,全草含喇叭茶苷(palustrocide)、芸香苷等多种生物碱,全草入药。

大叶团花产于东南亚热带至中国云南、广东、广西。为大乔木,树皮褐色而粗糙;叶椭圆形;花黄色,密集成圆头状花序,每个圆头状花序直径4~5厘米;果球形,黄绿色;生长快,管理得宜每年能生长80~90厘米;大乔木的香果树(Emmonopterys henryi)树干挺直,树皮光滑,树冠婆娑;花大,黄色,有时花萼裂片中1权扩大呈叶状,粉红色,是著名的观赏树;材质坚韧,纹理致密,是良好的建筑用材;树皮纤维长而富有韧性,是人造棉和蜡纸的原料。

新发现物种

朱华发现的50多个新种,大多数都在SCI源刊发表,例如,发现泰国粗叶大属植物新种主要发表在《北欧植物学杂志》(NordicJournalofBotany),发现的越南和马来西亚该属植物新种主要发表在国际植物分类学与生物地理学核心刊物Blumea上,并以专著性论文《中国茜草粗叶木属植物的分类学研究》发表在国际植物分类学核心刊物《系统学与植物地理学》上,而使他成为国际上认可的该属植物分类专家,并由荷兰国家科学基金资助,应邀完成了国际研究项目《马来西亚植物志茜草科粗叶木属植物的分类学研究》。

长柱花属(Crucianella)

长柱花属(Crucianella) 他发现的50多个新种,大多数都在有关期刊上进行了发表。有关专家认为,朱华的这些发现丰富了对茜草科植物的科学认识,为以后的开发利用提供了基础条件。

茜草科植物为热带和亚热带植物区系的重要组成成分。根据最新资料统计,其种类数目仅低于菊科(21000种)、兰科(17500种)和豆科(16400种),为被子植物中的第四大科(11000种)。在国际上,对茜草科的系统学及相关应用科学的研究已逐渐成为热点,1993年和1995年在美国密苏里植物园和比利时国家植物园分别召开了第一届和第二届国际茜草科大会,这些会议的召开,推动了国际上对茜草科的研究。然而,中国还没有对本科植物进行深入研究,对其分类及系统演化方面的研究还处于落后的地位。