苦竹

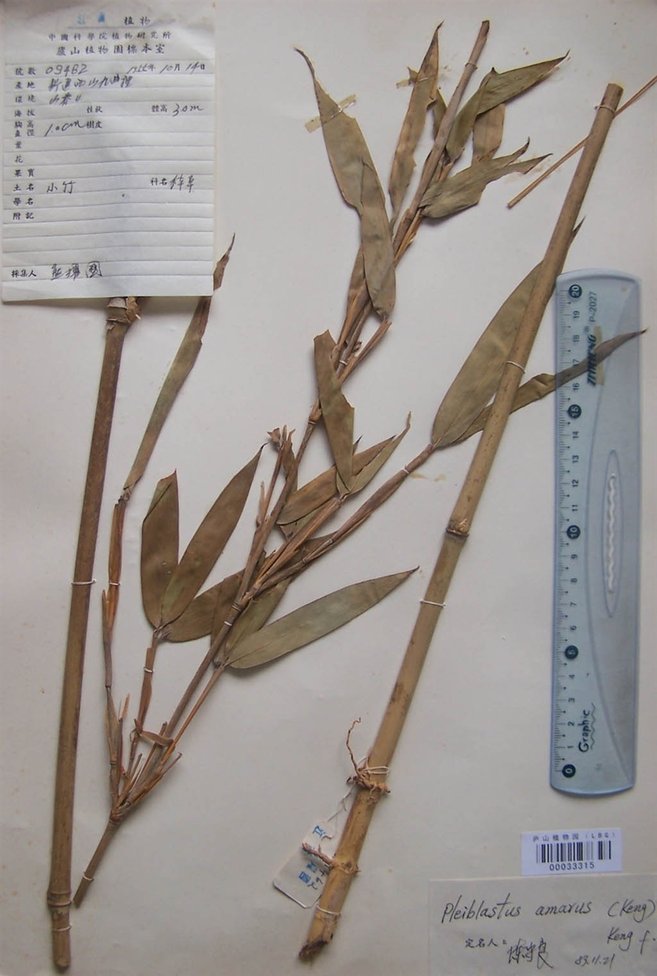

苦竹,别名:伞柄竹,拉丁文名:Pleioblastus amarus (Keng) keng 为禾本科、大明竹属植物,植株呈小乔木或灌木状。

竿高3-5米,粗3-4厘米不等,直立,竿壁厚约6毫米,幼竿淡绿色,具白粉,老后渐转绿黄色,被灰白色粉斑,竿散生或丛生,圆筒形。

该植物的嫩叶、嫩苗、根茎等均可供药用,夏、秋季采摘,鲜用或晒干。中药名分别为:苦竹叶、苦竹笋、苦竹茹、苦竹沥、苦竹根。具有清热、解毒、凉血、清痰等功效。

- 中文名 苦竹

- 学名 Pleioblastus amarus (Keng) keng

- 别称 伞柄竹

- 界 植物界

- 门 被子植物门

形态特征

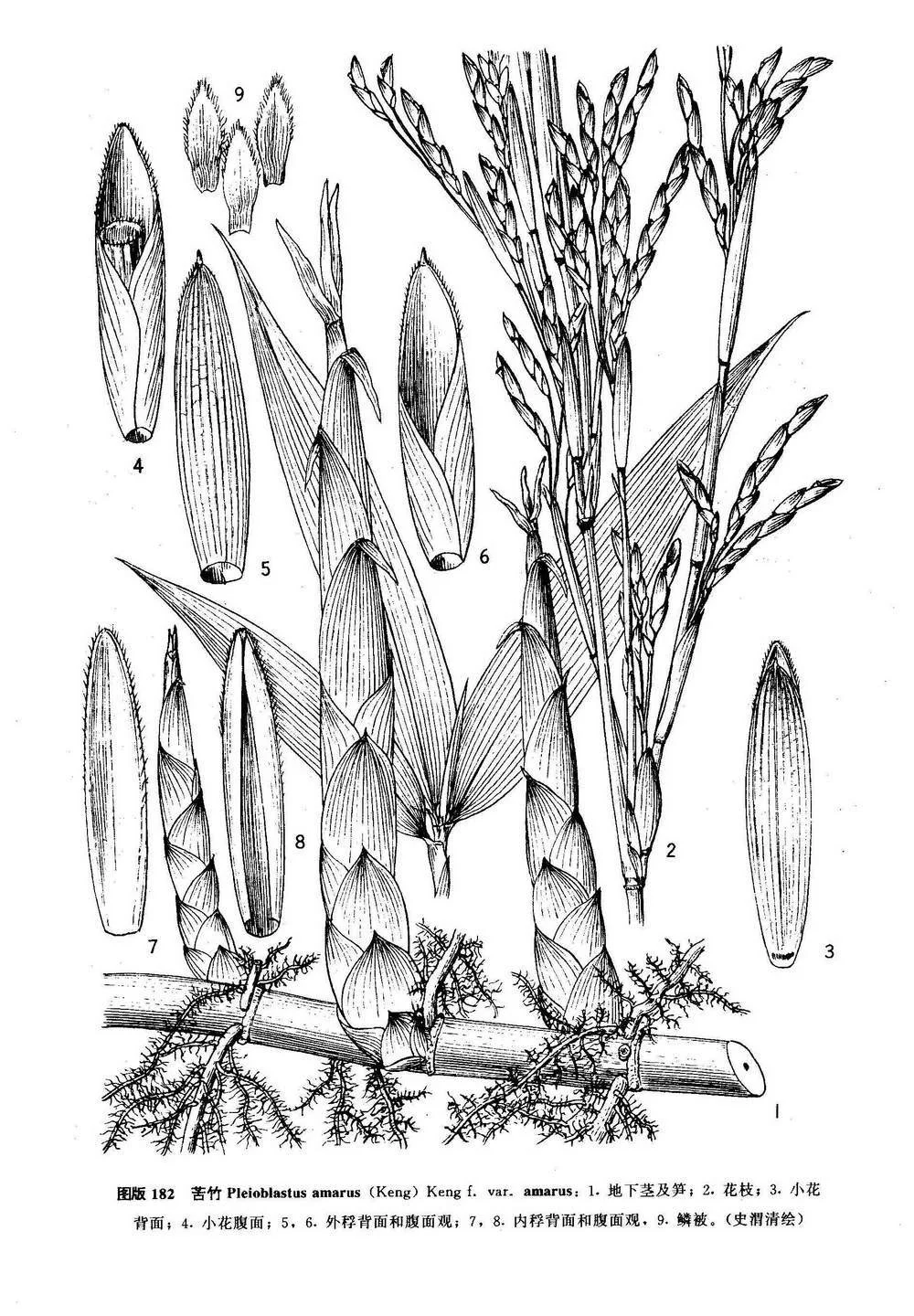

竿高3-5米,粗3-4厘米不等,直立,竿壁厚约6毫米,幼竿淡绿色,具白粉,老后渐转绿黄色,被灰白色粉斑;节间圆筒形,在分枝一侧的下部稍扁平,通常长27-29厘米,节下方粉环明显;节内长约6毫米;竿环隆起,高于箨环;箨环留有箨鞘基部木栓质的残留物,在幼竿的箨环还具一圈发达的棕紫褐色刺毛;竿每节具5-7枝,枝稍开展。箨鞘革质,绿色,被较厚白粉,上部边缘橙黄色至焦枯色,背部无毛或具棕红色或白色微细刺毛,易脱落,基部密生棕色刺毛,边缘密生金黄色纤毛;繸耳不明显或无,具数条直立的短繸毛,易脱落而变无繸毛;箨舌截形,高约1-2毫米,淡绿色,被厚的脱落性白粉,边缘具短纤毛;箨片狭长披针形,开展,易向内卷折,腹面无毛,背面有白色不明显短绒毛,边缘具锯齿。末级小枝具3或4叶;叶鞘无毛,呈干草黄色,具细纵肋;无叶耳和箨口繸毛;叶舌紫红色,高约2毫米;叶片椭圆状披针形,长4-20厘米,宽1.2-2.9厘米,先端短渐尖,基部楔形或宽楔形,下表面淡绿色,生有白色绒毛,尤以基部为甚,次脉4-8对,小横脉清楚,叶缘两侧有细锯齿;叶柄长约2毫米。总状花序或圆锥花序,具3-6小穗,侧生于主枝或小枝的下部各节,基部为1片苞片所包围,小穗柄被微毛;小穗含8-13朵小花,长4-7厘米,绿色或绿黄色,被白粉;小穗轴节长4-5毫米,一侧扁平,上部被白色微毛,下部无毛,为外稃所包围,顶端膨大呈杯状,边缘具短纤毛;颖3-5片,向上逐渐变大,第一颖可为鳞片状,先端渐尖或短尖,背部被微毛和白粉,第二颖较第一颖宽大,先端短尖,被毛和白粉,第三、四、五颖通常与外稃相似而稍小;外稃卵状披针形,长8-11毫米,具9-11脉,有小横脉,顶端尖至具小尖头,无毛而被有较厚的白粉,上部边缘有极微细毛,因后者常脱落而变为无毛;内稃通常长于外稃,罕或与之等长,先端通常不分裂,被纤毛,脊上具较密的纤毛,脊间密被较厚白粉和微毛;鳞被3,卵形或倒卵形,后方一片形较窄,上部边缘具纤毛;花药淡黄色,长约5毫米;子房狭窄,长约2毫米,无毛,上部略呈三棱形;花柱短,柱头3,羽毛状。成熟果实未见。笋期6月,花期4-5月。

苦竹

苦竹 生长环境

阳性,喜温暖湿润气候,稍耐寒,适应性强,较耐寒,喜肥沃,湿润的砂质土壤。

苦竹的地下茎为复轴混生型。具有单轴型和合轴型地下茎繁殖特点,母竹秆基上的芽既可形成细长的竹鞭,并从鞭上抽笋长新竹,稀疏散生,又可以从母竹秆基芽眼直接萌发成笋,长出成丛的竹秆。

(一)竹鞭和竹根的生长

苦竹的竹鞭节间细长,鞭根较少,长芽的一侧无沟槽,鞭上的侧芽既可以抽出新鞭,又可以发笋成竹,竹鞭一般多分布在25厘米以内的土壤上层,靠鞭梢横向生长,起伏前进。但在疏松肥沃的山谷或下坡土壤中,鞭根入土较浅,且鞭径大,鞭节长,起伏变化小,鞭梢一年生长量可高达3-4米。而在土层较瘠薄的山坡上部或山脊,鞭根分布较深,且鞭径小,鞭节短,起伏变化大,鞭梢生长缓慢。

苦竹秆基的节间较长,竹根少,两侧有芽眼2-6枚,既可以发育成竹鞭,在土中横向生长;也可抽笋长成新竹秆,成丛生长。在肥沃土壤中,由于鞭梢生长和竹秆顶端生长优势,促进竹秆秆基的芽眼一直处于休上眠状态,从而使芽眼失去萌发力,只靠竹鞭上的侧芽长出新竹秆,呈稀疏散生,表现出与散生竹竹林相同的特点。在瘠薄土壤条件下,苦竹秆基的芽眼一般萌发抽笋,长出成丛竹秆,表现出丛生的特征。

(二)竹笋的生长

苦竹鞭上的笋芽从发育分化到膨大出土,一般从1月开始,至5月止,历时120-150天。出笋一般在4月中下旬,笋期30-40天。同一林分,林缘要比林内出笋早7-10天。

(三)竹笋--幼竹的秆形生长

竹笋出土后,根据生长速度不同,幼竹高生长阶段,可分为初期、上升期、盛期和末期四个阶段,历时40-50天。

初期:生长缓慢,每日生长量1-3cm,约12-15天;

上升期:生长加快,每日生长量5-10cm,约5-7天;

盛期:生长速度已达高峰,每天生长量达10-30cm,约10-12天;末期:生长减慢,每天生长量仅达10-15cm以下,10天左右,笋箨几乎全部脱落,新枝开始生长。

(四)成竹的材质生长

幼竹秆形生长结束后,就转入材质生长阶段。1年生的成竹为幼龄竹,2-3年竹为壮龄竹,4-5年生竹为老龄竹。

(五)竹子换叶期

苦竹成竹后,每年换叶一次,换叶期为3-5月。苦竹一边换叶,一边长新叶,没有明显的换叶高峰期。因此,苦竹笋没有大小年的现象。

分布范围

主产江苏、安徽、浙江、福建、湖南、湖北、四川、贵州、云南等省。模式标本采自浙江杭州灵隐寺。

山地普遍野生,产于安徽、江苏、浙江、江西、福建、湖南、湖北、四川、云南、贵州等省。在土层疏松深厚处,生长良好,呈散生状;土层薄处,则丛生而作灌木状。低山、丘陵、平地均能生长。

生于向阳山坡或平原,多为栽培。 福建山地以自然野生居多,或散生于林下,闽中尤溪一带有大面积分布。

主产于江苏、安徽、浙江、福建、湖南、湖北、四川、贵州、云南等省。

栽培技术

种植管理

松土施肥是苦竹林抚育管理的一项主要措施,而覆盖是早产丰产的关键。

苦竹

苦竹 1、抗旱排涝:天旱时适时浇水,下雨后及时排除积水,以满足鞭根对水分的需要,保证母竹的正常生长。

2、竹农间作,以耕代抚:新造林1~2年进行竹农间作,既可增加收入,又能促进新竹生长,间种作物最好是豆类、绿肥等。

3、松土施肥:松土每年进行1-2次,深度以15~20厘米为宜,注意不要损伤竹鞭,清除杂草、灌丛,挖除老竹篼、死鞭。松土时间在8~10月,一般结合施肥进行。施肥每年两次,第一次在1~2月进行,第二次在6~10月进行,肥料可选用农家肥或化肥。施肥方法采用水平沟施,每隔1米开一条深20厘米的沟,将农家肥(人粪尿)按每亩1000公斤或氮磷钾复合肥每亩100公斤均匀施入后覆土。

4、覆盖:每年11~12月,将糠壳或稻草节等按每亩500公斤的量均匀铺撒在林地内,然后再用塑料薄膜覆盖。注意保持林地湿度,必要时可在覆盖前浇一次透水。采取覆盖措施能有效提高林地积温,促进苦竹早日生笋。

移植母竹或竹鞭,雨季移植成活率较高。

增产方法

苦竹的低产林改造首先要明确改造对象,即以苦竹为目的树种的林分,而不是用材林或经济林中混生苦竹的林分。其次要以经济效益为中心,有重点地选择交通方便,地势平坦,土层较深厚肥沃的林地进行低产改造。具体的技术措施包括劈山、松土、锄草、施肥、挖笋与留养母竹、合理采伐及防治病虫害等七个环节。1、劈山:苦竹常与其他杂灌木混生在一起,因此,低产苦竹林在改造前应进行劈山,一般以6-7月为最好。将竹林中的杂草,灌木砍除,铺盖于地面,既增加林地肥力,又改善林内通气和卫生状况。劈山时应注意选留母竹,每亩选留母竹1200-1500株左右,同时注意把树干直,冠幅窄的阔叶树每亩留5-10株。

苦竹

苦竹 2、松土:通常在每年10-12月进行松土,松土深度达10cm左右,把林地土层翻转,并让其瓦片状覆盖于地面,根、葛藤、伐根(竹头)、老竹鞭和杂灌头挖除。松土时注意掌握立竹附近宜浅,林中空地可深;竹鞭多处宜浅,稀竹林可深;松软土宜浅,硬土可深。同时,拣尽林地石块。

3、锄草:及时锄草可以防止土壤水分、养分消耗,促进竹子生长。锄草每年二次,第一次在出笋前的3-4月份,第二次在8-9月份。锄草要求挖起草头,锄得干净。

4、施肥:可施速效肥和有机肥。每年施速效肥二次,在3-4月和8-9月结合锄草进行施肥,每亩施尿素15-20kg,或碳铵30-40kg,施肥方法以沟施为好。有机肥一般在冬季施,每亩可施厩肥200kg,或者饼肥100kg。

5、挖笋与留养新竹:苦竹笋要求立竹量通常为1200-1500株/亩(不宜过稀过密,以林地不透光为宜),年龄结构为1-3年各占1/3,因此,每亩每年留养新竹400-500株。在保证留养新竹数量的基础上(通常采用插签标记法),充分的疏笋有利于提高竹林的经济效益。挖笋要掌握适时适度和适对象。

适时:过早出的笋,一般为浅鞭笋,多数发育不良;过迟出的笋,成竹率低,退笋多。因此,过早及过迟出的笋可挖去。中期出的笋,数量多,营养充足,成竹率高,此时应把壮笋留为母竹,而把长势弱的笋疏去,挖笋应在笋出土5cm以内就及时挖,此时竹笋幼嫩,经济价值高,养分消耗少,有利于提高产量。

苦竹

苦竹 适度:中期笋每亩留壮笋400-500根,其余均可挖去。要注意边留笋养竹边挖笋。通常掌握每隔1.3-1.5m留壮笋一根。

适对象:就是挖除病虫笋、路边笋、并笋、过密笋、小笋和歪笋等。对林中空地或林缘地可多留,以利调整竹林分布和发展。

6、合理采伐:合理采伐要掌握好采伐季节,采伐年龄,采伐数量和采伐对象。采伐季节为冬季竹林休眠期,严禁生长季节伐竹。采伐年龄为3年生以上(含3年)的竹子。采伐数量要求伐后每亩立竹量保持1200-1500株,且分布均匀。采伐对象要掌握砍小留大,砍密留稀,砍弱留壮的原则,不砍边缘竹,不砍空膛竹。

7、防治病虫害:苦竹的病虫害较少,很少发现大面积为害。苦竹的害虫主要有竹斑蛾、竹织叶野螟、竹笋泉绳、竹广肩小蜂、竹蚜虫等等。

一、人工营造苦竹林的主要技术措施

1、造林地的选择

低山丘陵山地的山间空地、山沟谷以及低产果园、荒芜采地和房前屋后均可种植,山地种植一般选择海拔800米以下东南坡或南坡,土壤疏松、肥沃,土层深厚,排水良好的地块。

2、造林地清理

8-9月份进行林地清理,挖净茅头、小杂竹头及林木伐桩。同时,为便于生产操作和管理,应在造林地内合理布设1.0-1.5m宽的林道。

3、整地、挖穴

沿水平带作业,按3.6×3.1m的株行距,块状整地,约每亩60穴,穴位呈品字形排列,挖明穴,穴面80×50cm,穴底60×40cm,回表土至满穴。要求在12月底前完成。

4、母竹选择

选1年生、无病虫害、杆基粗壮、笋芽多的单株或2-3株成丛连鞭带蔸挖起,来去鞭各留20cm以上,留枝2-3节,挖后砍梢。在掘苗过程中尽量多带宿土、运输时要用稻草包扎保护鞭笋芽,以提高成活率和出笋率。

5、栽植

栽植时间为2-3月份(大寒-惊蛰)。栽植前穴施有机肥料20kg左右,施后复土.栽植过程应注意:一要注意鞭向,使竹鞭平直舒展;二要注意适当浅栽,不宜太深;三要在分层压实后适当培土.若经较长时间运输后,栽植前应将母竹丛放在清水中浸8-24小时,使其充分吸水,栽植后若遇到晴天或久旱不雨,应及时浇水保湿,以提高造林成活率.

6、幼林抚育

当年抚育2次,分别为5-6月份和8-9月份进行.第一次全面劈草、块状锄草2米见方,继续挖"三头"(即茅草头、小杂竹头、林木伐桩)消除种间竞争,同时进行扩穴、培土,每株穴施复合肥0.1公斤(即在距竹蔸坡上部30cm处开挖长60cm,宽20cm,深25cm的半月形施肥穴),施后及时浇水,并覆盖一层稻草或杂草,以减少水分蒸发。造林第二年也进行抚育二次,方法、要求同当年,施肥量增加到每株0.2公斤。

7、留笋养竹

造林第1-2年禁止挖笋,仅挖退笋和弱笋,第四年后开始均匀挖笋,逐年伐除老竹,使每公顷立竹留保存1.8-2.1万株,持续调整邻级结构,大致为1年生30%,2年生30%,3年生25%,4年生15%,每年笋分化期和出笋期各施肥一次,施肥量每亩20-30公斤。

二、已成林的苦竹片林的经营管理

1、劈除杂灌木,并将其清理出林外。然后进行全面劈草,块状垦复(深约15cm),压青,挖除树蔸、老竹蔸、老鞭根,培土,开穴状沟,每亩施氮、磷、钾10-15公斤(氮1:钾5)与沟穴内施后覆土。在每年出笋前后各施肥一次。

2、封山育林和护笋养竹。为提高立竹密度,增加产量,第1-2年,禁止挖笋,仅挖退笋和弱笋,使每公顷立竹留保存1.8-2.1万株,第四年后开始均匀挖笋,逐年伐除老竹,持续调整邻级结构,大致为1年生竹各占,2年生竹各占30%,3年生竹各占%,4年生竹各占15%。

3、防治病虫害。常有竹象虫、竹介壳虫、苦竹小蜂和丛枝病、竹杆绣病、竹 病,虽不成灾,也应采取"防重与治"的方针。在积极改善苦竹林的生态环境,同时,配备必要器械和药剂,做到严防病虫害的发生。

4、挖笋和伐竹。采用开穴挖笋方法即结合块状松土进行挖笋,挖后填土入穴。要留足盛期壮笋成竹。伐竹一般以择伐为好,符合科学经营、永续利用要求。择伐时要先伐除4年生以上老竹,并遵循"砍老留壮、砍劣留优、砍小留大、砍密留稀"的原则,时间以秋冬季为宜。伐后最好打通竹节,埋土或埋肥,以促进竹蔸腐烂。

主要价值

本种篾性一般,当地用以编篮筐,竿材还能作伞柄或菜园的支架以及旗竿、帐竿等用。

中药名:苦竹叶、苦竹笋、苦竹茹、苦竹沥、苦竹根。

中药名 | 药用部位 | 性味 | 功效 |

苦竹叶 | 以植物的嫩叶入药 | 苦;寒 | 清心;利尿;明目;解毒。 |

苦竹笋 | 以植物的嫩苗入药 | 苦;寒 | 清热除烦;除湿;利水。 |

苦竹茹 | 以植物的茎秆除去外皮后刮下的中间层入药 | 苦;凉 | 清热;化痰;凉血。 |

苦竹沥 | 以植物的茎秆经火烤后流出的液汁入药 | 苦;寒 | 清火;解毒;利窍。 |

苦竹根 | 以植物的根茎入药 | 苦;寒 | 清热;除烦;清痰。 |