苍颉篇

《仓颉篇》 是我国古代继《史籀篇》之后的又一部启蒙识字课本,它最初由三篇文字构成,分别是秦丞相李斯的《苍颉篇》、中车府令赵高的《爰历篇》和太史胡毋敬的《博学篇》,共20章,是秦始皇统一六国后实行"书同文"政策的产物。习惯上,人们把李斯等人编写的《苍颉篇》原本称之为"秦三苍"。苍颉也作仓颉。

汉初,闾里书师合"秦三苍"为一篇,断60字为一章,共55章,合计3300字,仍称《仓颉篇》。汉代学者在此基础上屡有续作,班固《汉书·艺文志》记载:"至元始中,征天下通小学者以百数,各令记字于庭中。扬雄取其有用者以作《训纂篇》,顺续《苍颉》,又易《苍颉》中重复之字,凡八十九章。臣复续扬雄作十三章,凡一百二章,无复字。六艺群书所载略备矣。"东汉和帝时,郎中贾鲂又将班固所续的13章扩充为34章。

晋代的张轨将秦本《仓颉篇》作为上篇(55章,3300字),以扬雄所续《训纂篇》34章(2040字)为中篇,以班、贾二人所续《滂喜篇》34章(2040字)为下篇,合称《三苍》,习惯上也称之为"汉三苍"。至此,《仓颉篇》由初最的识字课发展演变为一部包含123章共计7380字的大型工具书,所以后世也把它视为字书。

《仓颉篇》在流传过程中还产生了一些释词解义的训释之作,汉代有扬雄《苍颉训纂》和杜林的《苍颉训纂》《苍颉故》。晋代以后,又有张揖《三苍训故》和郭璞《三苍解诂》之作,都是训释之作。《隋志》只著录郭璞的《三苍》三卷。

《仓颉》一系的字书,后世都亡佚了。

- 作品名称 苍颉篇

- 作品别名 《苍颉》《三苍》

- 创作年代 秦、汉

- 文学体裁 识字课本、四言韵文。

- 作者 李斯、赵高、胡毋敬、扬雄、班固等

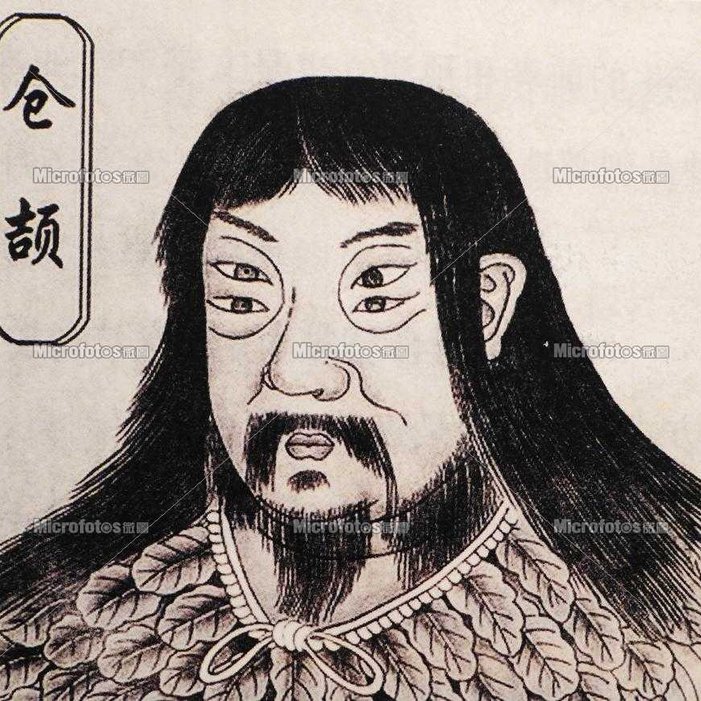

苍颉

概述

苍颉,传说中造字的先祖,又史皇氏。《说文解字》记载苍颉是黄帝时期造字的史官,"见鸟兽蹏迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以乂,万品以察。"在汉字创造的过程中起了重要作用,被尊为"造字圣人"。《世本·作篇》:"沮诵、仓颉作书",宋衷注:"仓颉、沮诵,黄帝史官。黄帝之世,始立史官,仓颉、沮诵居其职,至于夏商,乃分置左右。"

据《河图玉版》、《禅通记》记载,苍颉曾经自立为帝,号苍帝,是上古时期的一位部落首领。苍颉在位期间曾经于洛汭之水拜受洛书。苍颉也是道教中文字之神。据史书记载,苍颉有双瞳四个眼睛,天生睿智,观察星宿的运动趋势、鸟兽的出入痕迹,依照其形象首创文字,革除当时结绳记事之陋,开创文明之基,因而被尊奉为"文祖苍颉"。

按,"苍颉"又作"仓颉"。《说文解字·叙》:"黄帝之史仓颉。"段玉裁注曰:"仓或作苍。按《广韵》云:'仓,姓,仓颉之后。'则作'苍'非也。"秦末《吕氏春秋·君守》中有"苍颉作书,后稷作稼"。《汉书》中存在两种写法并存的情况。苍是仓的后起分化字,应以仓颉为正,但是相沿成俗,约定俗成谓之宜,不从改易也。

苍颉画像

苍颉画像 造字史官

关于苍颉造字的传说,在我国古代战国以前的典籍中都从未提及。最早提及苍颉者,是战国时期的荀卿。其后逐渐发展为苍颉是"黄帝的史官"等传说。黄帝是原始社会后期部落联盟的首领之一,当时没有国家机器,可见"史官"之说,显然是后世之人以国家机器的职官名称套用于史前传说人物的结果。"仓颉造字"的传说在战国时期已经广泛流传,史籍中的记载有:

- ?荀子·解蔽》称:"好书者众矣,而仓颉独传者壹也"。

- ?韩非子·五蠹》:"昔者仓颉之作书也,自环者谓之私,背私谓之公。"

- ?吕氏春秋·君守篇》亦记载有:"奚仲作车,仓颉作书,后稷作稼,皋陶作刑,昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者,所作当矣。"

- ?淮南子·本经训》中记载:"昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。"

- ?说文解字·叙》:"黄帝之史仓颉,见鸟兽蹏迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以乂,万品以察。"这段记录表述的就是仓颉造字的事迹。

- ?说文解字·序》又说:"仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字。"

- 纬书《春秋元命苞》中,进一步记载仓颉"龙颜侈侈,四目灵光,实有睿德,生而能书。于是穷天地之变,仰观奎星圆曲之势,俯察龟文鸟羽山川,指掌而创文字,天为雨粟,鬼为夜哭,龙乃潜藏。"

- 徐坚《初学记·卷二十一》记载:"易曰'上古结绳以治,后世圣人易之以书契'",又"仓颉造文字,然后书契始作,则其始也。"

- 张彦远的《历代名画记·叙画之源流》中说:"颉有四目,仰观天象。因俪乌龟之迹,遂定书字之形。造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。是时也,书画同体而未分,象制肇创而犹略。无以传其意故有书,无以见其形故有画,天地圣人之意也。"

- 宋代罗泌撰的《禅通纪》云:"仓帝史皇氏,姓侯冈,名颉。实有睿德,生而能书;龙颜侈侈,四目灵光……仰观奎星圆曲之势,俯察龟文、鸟羽、山川、指掌而创文字……天为雨粟,鬼为夜哭,龙乃潜藏。"

- 南北朝后期及唐代佛教传说,仓颉与在印度创造梵文和"伽书"(佉卢文)的仙人是三兄弟,"梵天"派他们三人下凡,分赴天竺与中华两地造字。

- ?中国人名大辞典》载:"仓颉,黄帝时为左史,生而神圣,而四目,观鸟兽之迹,字成,天雨粟,鬼皆夜哭。 "司马迁著的《史记》、汉代许慎的《说文解字》及《国事全书》等均同持这样的观点。

- 宋代罗泌撰的《禅通纪》云:"仓帝史皇氏,姓侯冈,名颉。实有睿德,生而能书;龙颜侈侈,四目灵光……仰观奎星圆曲之势,俯察龟文、鸟羽、山川、指掌而创文字……天为雨粟,鬼为夜哭,龙乃潜藏。"

部落首领

另一些史书上记载仓颉为一部落首领。

- 古文《河图玉版》载文:"仓颉为帝南巡,蹬阳虚之山,临于元扈洛汭之水。灵龟负书,丹甲青文以授之。"

- ?汉书古今人表疏证》中这样释疑:"仓颉或以为古帝,或以为黄帝史官,疑莫能定。

- ?春秋元命苞》:仓帝史皇氏,名颉姓侯刚。龙颜侈哆,四目灵光。实有睿德,生而能书。及受河图绿字,于是穷天地之变化。仰观奎星圆趋知势,俯察龟文鸟语山川,指掌而创文字,天为雨粟,鬼为夜哭,龙乃潜藏。治百有一十载,都于阳武,终葬衙之利乡亭。"

苍颉篇

概述

我国最早的识字课本是西周宣王时太史籀所编的《史籀篇》,收录的文字是当时通用的大篆。到了春秋战国时期,列国林立,言语异声,文字异体。到了战国末期,籀文大篆已通行500多年,书写繁难,多有不便,已经不能适应日益繁复的社会活动了,人们在实际应用中就有求简取便的自然需求。秦国为周之故土,使用的文字自然是古籀大篆一系的文字,而其他东方六国所使用的文字则与周秦系文字颇有不同,王国维先生谓之"秦用籀文,六国用古文。"到秦统一六国之时,秦人在原有大篆的基础上,颇有省改,取其便捷易用,这种比大篆简易省改的秦国文字就是小篆。大篆、小篆等名称,都是后世学者所拟定的,当时人并不这样称名,小是相对于大而言的。

秦灭六国之后,秦始皇采纳李斯的建议,"罢其不与秦文合者",在全国推行简易规整的小篆字体。为了顺应这一"书同文"的文字改革国策, 丞相李斯作《苍颉篇》,共7章,中车府令赵高作《爰历篇》,共6章,太史令胡毋敬作《博学篇》,共7章。三人所作共计3篇20章,世称"秦三苍"。这三篇读物的文字"皆取史籀大篆,或颇省改",即小篆字体。可惜秦国亨祚日短,二世而亡,李斯等人的《苍颉篇》在"正文字"和"教小学"诸方面所发挥的作用,就可想而知了。

汉初,闾里书师合《苍颉》《爰历》《博学》三篇,断 60字为一章,凡 55章,共3300字,并称《苍颉篇》。其后扬雄采摭众家之说,辑成《训纂篇》,顺续《苍颉篇》,凡34章,章60字,共2040字。东汉的班固在扬雄续作的基础上又续作了13章,章60字,则为1380字。东汉和帝时,郎中贾鲂又在班固续作的基础上扩充为34章,章60字,则为2040字。这样,《苍颉篇》包括它的续作,就达到了123章7380字,俨然是一部煌煌大典了。班固《汉志》记载:"苍颉一篇。"注云:"上七章,秦丞相李斯作。《爰历》六章,车府令赵高作。《博学》七章,太史令胡毋敬作。"其"小学家"小序又云:"汉兴,闾里书师合《苍颉》《爰历》《博学》三篇,断六十字以为一章,凡五十五章,并为《苍颉篇》。"班固又说:"武帝时司马相如作《凡将篇》,无复字;元帝时黄门令史游作《急就篇》;成帝时将作大匠(李长)作《元尚篇》,皆《苍颉》中正字也,《凡将》则颇有出矣。至元始中,征天下通小学者以百数,各令记字于庭中,扬雄取其有用者以作《训纂篇》,顺续《苍颉》,又易《苍颉》中重复之字,凡八十九章。臣复续扬雄作十三章,凡一百二章,无复字,六艺群书所载略备矣。"

至东汉和帝永元年间,郎中贾鲂承班固所续而广之,扩充为34章,名为《滂喜篇》。《隋书·经籍志》著录"《三苍》三卷",注云:"秦丞相李斯作《苍颉篇》,汉扬雄作《训纂篇》,后汉郎中贾鲂作《滂喜篇》,故曰《三苍》。"唐人张怀瓘《书断》也说:"和帝永元中,贾鲂又撰《异字》,取(班)固所续章而广之,为三十四章,用《训纂》末字以为篇目,故曰《滂喜篇》,言滂沱大盛。……《苍颉训纂》八十九章,合贾广班三十四章,凡百二十三章,文字备矣。"《北史·江式传》也存类似记载。梁庾元威《论书表》:"李斯造《苍颉》七章,赵高造《爰历》六章,胡毋敬造《博学》七章,后人分为五十五章,为《三苍》上卷;至哀帝元嘉中,扬子云作《训纂》记《滂喜》,为中卷;和帝永元中,贾升卿更续记《彦均》,为下卷,故后人称为《三苍》也。"这就是后世所称的"汉三苍",即原本"秦三苍"为上卷,扬雄所续《训纂篇》为中卷,班、贾所更续者《滂喜篇》为下卷。

就目前材料来看,汉初改编的55章本流传范围很广,影响也最大。

关于《苍颉篇》名称的由来,清人孙星衍曾说:"名之《苍颉》者,亦如《急就》以首句题篇"。王国维运用传世文献与出土文献相结合的"二重证据法",推断《苍颉篇》篇名取自首句前二字。他说:"《诗》、《书》及周、秦诸子,大抵以二字名篇,此古代书名之通例,字书亦然。《苍颉篇》首句虽不可考,然《流沙坠简》卷二第十八简上,有汉人学书字中有"苍颉作"三字,疑是《苍颉篇》首句中语,故学者书之,其全句当作'苍颉作书'。《爰历》、《博学》、《凡将》诸篇,亦有首二字名篇,今《急就》篇尚存,可证也。"其后出土大量简牍文献也证实了王国维的推断是正确的。

《苍颉篇》在流传过程中,还产生了大量训词释义之作,犹如字典,以备检索。其中汉代有扬雄的《苍颉训纂》和杜林的《苍颉训纂》《苍颉故》,魏晋之后,又有张揖《三苍训故》和郭璞《三苍解诂》,其中《隋志》中著录《三苍》三卷,并注云"郭璞注",可见,唐人所见者,仅郭璞《三苍解诂》而已。

《苍颉篇》虽然是《史籀篇》的继承和发展,收集了当时的简易便捷之体,但是文字是不断发展并演进的,到了汉代,尤其是是东汉,《苍颉篇》所收之字已大多成了古字、难字和希用字,所以不便实用,其少人问津的历史命运便在所难免。自史游的《急就篇》问世,《苍颉篇》便少人问津而渐次式微了。到了唐人修《隋书》,便只著录《三苍》三卷,到了明人修《宋史》时,便不再提及《苍颉篇》了,所以有学者据此推断《苍颉篇》亡佚于宋室靖康倾覆之际。但据常理推测,其失传的时代或许还要早,大致在唐宋鼎革之际。

(此处概述中所引学术观点,均应一一出注,待补)

传世文献所见《苍颉篇》

待增加。敬请期待。

清代以来《苍颉篇》辑本概述

孙星衍辑《苍颉篇》三卷,梁章钜撰《苍颉篇校证》三卷、《苍颉篇补遗》一卷,任大椿辑《苍颉篇》二卷、《三苍》二卷,任兆麟《苍颉篇补正》二卷、《三苍补正》二卷、黄奭《逸书考苍颉篇一卷,马国翰辑《苍颉篇》一卷、《三苍》一卷、《训纂篇》一卷、《苍颉训诂》一卷,陶方琦《苍颉篇补本》二卷,陈其荣《增订苍颉篇》三卷,曹元忠《苍颉篇补本续》一卷,诸可宝《苍颉篇续本》一卷,王仁俊《苍颉篇辑补校证》三卷,顾振幅《苍颉篇》一卷,《三苍》一卷,龚道耕《苍颉篇补本续》一卷,臧礼堂《增订苍颉篇》三卷,程廷献《苍颉篇辑本》,陈荛春《苍颉篇逸文》,龙璋《苍颉篇》二卷,王国维辑《重辑苍颉篇》二卷。

待完善。敬请期待。

近代以来出土《苍颉篇》概述

待增加。敬请期待。

现在零星地发现部分汉简,但数量还是很少,现存字数最多的版本是阜阳汉简《苍颉篇》,共存 124枚残简,内容包括《苍颉》、《爰历》、《博学》三篇。出土时简文残损严重,现存541字。无书题。36简文四字为句,有韵可寻。现存成句或不成句的不足200句,按汉代《苍颉篇》825句计算,还不到全篇的四分之一。文中避秦王政讳。估计保存了秦代的原貌。(本段文字是原来初建者所编,待修改)

第一章

苍颉作书,以教后嗣。幼子承诏,谨慎敬戒。

勉力讽诵,昼夜勿置。苟务成史,计会辩治。

超等轶群,出尤别异。初虽劳苦,卒必有意。

悫愿忠信,密言赏。

说文解字:

幼子承诏

居延汉简:

苍颉(19)97、8

苍颉作书,以教后诣。(276)185、20

□计嗣。幼子承诏。(447)260、18

苍颉作书,以□□□(B13)85、21

嗣。幼子承诏,谨慎敬戒。(178)167、4

苍颉作书,以教后嗣,幼子承昭,谨慎敬戒,勉力风诵,昼夜勿置,苟务成史,计会辩治,超等轶群,出尤别异。EPT50:1A 。

初虽劳苦,卒必有意,悫愿忠信,密 言言赏赏。1B

敦煌马圈湾汉简:

苍颉作书,以教后嗣。幼子承诏,谨慎(T9:76)

玉门花海汉简:

苍颉作书,以教后嗣。幼子承讽(A)

昼夜勿置。勉成史,计会辩治。超等(B)

苍颉作书,以教后嗣。幼子承讽,谨慎敬戒。勉力讽诵(A)

昼夜勿置。苟勉力成史,计会辩治。超等(B)

苍颉作书,以教后嗣。幼子承讽,谨慎敬戒。勉力讽诵,昼夜(A)

勿置。苟勉力成史,计会辩治。超等(B)

第五章

□表书插,颠愿重该,已起臣仆,发传约载,

趣遽观望,步行驾服,逋逃隐匿,往来前□,

汉兼天下,海内并厕,饬端修法,□□□类,

苍颉篇汉简:汉兼天下,海内并厕

苍颉篇汉简:汉兼天下,海内并厕 菹 离异,戎翟给賨,但致贡□。

居延汉简:

第五:□表书插,颠愿重该,已起臣仆,发传约载,趣遽观望(543)至(544)9、1(甲面)

□类,菹 离异,戎翟给賨,但致贡(545)至(546)9、1(乙面)

行步驾服,逋逃隐□,往来□□,汉兼天下,海内并厕(547)至(548)9、1(丙面)

阜阳汉简:

己起臣仆,发传约载,趣遽观望,行步驾服,逋逃隐匿,□兼天下,海内并厕,饬端修法。

颜氏家训:

汉兼天下,海内并厕,豨黥韩覆,畔讨灭残。