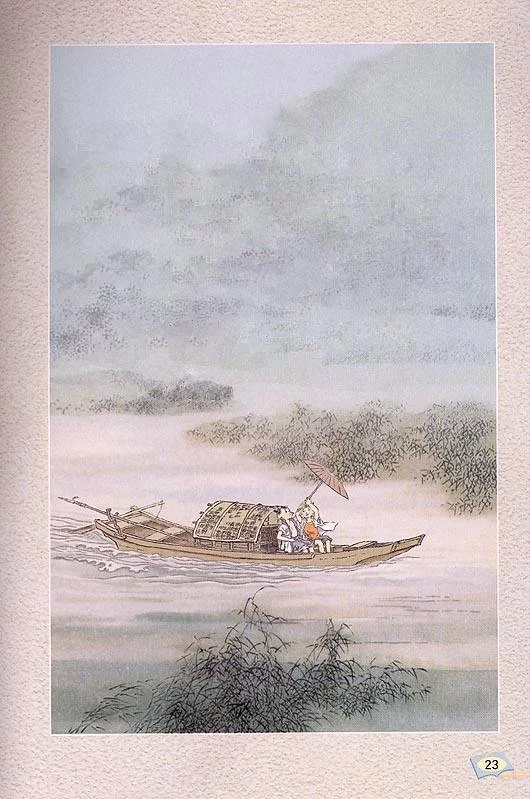

舟过安仁

《舟过安仁》是南宋诗人杨万里创作的一首七言绝句。

这首诗浅白如话,充满情趣,展示了无忧无虑的两个小渔童的充满童稚的行为,其行为中透出了只有儿童才有的奇思妙想与聪明。体现了两小童的可爱与思维的敏捷。

- 中文名 舟过安仁

- 作者 杨万里

- 作品出处 《江东集》

- 文学体裁 七言绝句

- 创作年代 南宋

作品原文

舟过安仁①

一叶渔船两小童,

收篙②停棹③坐船中。

怪生④无雨都张伞,

不是遮头是使风。

注释译文

注释

①安仁:县名,1914年因与湖南安仁县同名而改名余江县。

舟过安仁(3张)

②篙:撑船用的竹竿或木杆。

③棹:船桨。

④怪生:怪不得。

⑤使风:诗中指两个小孩用伞当帆,让风来帮忙,促使渔船向前行驶。

白话译文

一只渔船上,有两个小孩子,

他们收起了竹竿,停下了船桨,坐在船中。

怪不得没下雨他们就张开了伞,

原来他们不是为了遮雨,而是想利用伞当帆让船前进啊。

创作背景

诗人在1192年乘舟路过安仁县(现在的江西省余江县)时,看到两个孩童以伞当帆来使船前进。诗人被孩童的稚气和可爱行为感染,从而创作了此诗。

作品鉴赏

文学赏析

“一叶渔船两小童,收篙停棹坐船中。”这是诗人看到的情景。两个小孩之所以引起了诗人的注意,是因为他们虽坐在船上,却没有划船,撑船用的竹竿收起来了,船桨也停在那里,这是奇怪的事。由此可见,此时诗人的心情是闲适的,也是比较愉快的,所以才注意到两个孩童的所作所为。

“怪生无雨都张伞,不是遮头是使风。”这里省略了诗人看到的两个孩子撑伞的事,省略了诗人心中由此产生的疑问,而直接把疑窦顿解的愉悦写了出来。疑窦的解开,可能是诗人看到孩童异常的行为,就开始更认真地观察、思考,结果是恍然大悟:两个小孩没下雨也张开伞,原来不是为了遮雨,而是舞动伞柄使风吹动小船使船前进。也可能是直接就问两个孩子,孩子把原因讲给他听的。不管怎样,知道了原因,诗人一定是哑然失笑,为孩童的聪明,也为他们的童真和稚气。

在这首诗中,诗人看到在一叶小渔船上,有两个小孩子,他们收起竹篙,停下船桨,张开了伞。而诗人悟到了两个小孩之所以没下雨也张开伞,原来不是为了遮雨,而是想利用风让船前进。

诗人直接把目光聚焦到儿童身上,全诗都是写儿童的稚气行为。诗人非常善于利用儿童稚态,起到点化诗境的效果。诗人对儿童的喜爱之情溢于言表,对两个小童子玩耍中透出的聪明伶俐赞赏有加。当然,从中也可以看出诗人的童心不泯。表达了诗人对孩童的喜爱和赞赏。

名家点评

《古诗观止》:这首诗浅显易懂,充满情趣,诗人抓住了那有趣瞬间,展示了两个孩童的可爱和机智。

作者简介

杨万里(1127年-1206年),字廷秀,号诚斋。江西吉州人(今江西省吉水县黄桥镇湴塘村)。南宋大诗人。绍兴二十四年(1154年)进士。历任国子博士、太常博士,太常丞兼吏部右侍郎,提举广东常平茶盐公事,广东提点刑狱,吏部员外郎等。反对以铁钱行于江南诸郡,改知赣州,不赴,辞官归家,闲居乡里。在中国文学史上,与陆游、范成大、尤袤并称“南宋四家”、“中兴四大诗人”。他作诗25000多首,只有少数传下来。

杨万里雕像

杨万里雕像 淳煕六年(1179年)至十一年任职广东,发现惠、潮等州外皆无军营,将士皆居城中,遂奏请同意,在所有诸路乡间外砦盖造廨舍营房,不准士兵迁驻城内。在惠州先后写下脍炙人口的诗作如《白鹤峰》《游东坡故居》《解舟惠州新桥》《游丰湖》等,其中《游丰湖》是惠州西湖历代名诗之一:“三处西湖一色秋,钱塘颍水及罗浮,东坡原是西湖长,不到罗浮便得休”。其人其诗在惠州影响很大,被祀于西湖畔的景贤祠。