舒通诺

舒通诺是由中国科学院科研人员利用现代生物技术历时12年,自主研发、具有自主知识产权的新一代通过调节血脂代谢逆转血管病变的纯天然海洋生物制品,代表了我国天然海洋生物技术应用的最高水平。国家食品药品监督管理局颁发的批准文号:卫食健字(2002)第0262号。

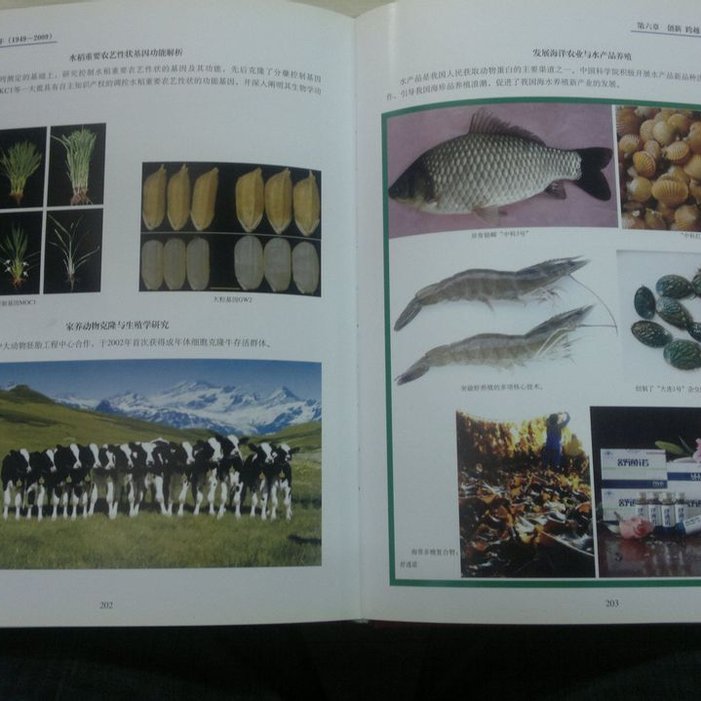

2002年以来,舒通诺先后获得多项国家级荣誉:2005年底列入国家十一五科技成果转化项目。作为成果之一,2007年荣获国家科技进步二等奖。2009年,载入《中国科学院六十年》(建国六十年重大科技成果记载性珍贵图册)。

- 中文名称 舒通诺

- 类型 纯天然海洋生物制品

- 荣誉 国家科技进步二等奖

- 研究机构 中国科学院南海海洋研究所

- 产品成分 天然大叶海藻提取

研发背景

中国科学院南海海洋研究所是我国规模最大的综合性海洋研究机构之一,归属中国科学院知识创新工程序列,在国家高科技创新体系中,承担着发展具有南海特色的热带海洋资源与工程理论体系和应用技术,并促进海洋科技应用开发和成果转化的任务,为国家开发海洋资源、保护海洋环境及维护海洋权益的战略性需求做出了基础性、战略性和前瞻性的重大贡献。

承担此项目的,正是中国科学院南海海洋研究所海洋生物应用技术实验室。该实验室主要从事对付人类重大疾病的天然海洋生物制品的研究,是国家级重点实验室,多次承担国家九五、十一五科技攻关,中科院重点科研攻关等任务,在过去的20年间,在多种疾病领域取得突破性成果。

此项目1989年立项,经过12年的研究,该项目取得了两项重大技术突破:1、成功找到并证实,特定分子量的海藻多糖(1万道尔顿的均一性多糖和800道尔顿的支链硫酸基多糖衍生物)能快速激活人体脂蛋白脂肪酶和肝脂酶的活性,加快血脂代谢。2、精确识别、分离纯化特定分子量海藻多糖(属天然生物领域世界性技术难题)。

舒通诺基础研究及临床实验得到了中山大学、广东省疾病预防中心、广州省中医院、广州市中医院、广州中医药大学第一附属医院、海军421中心医院、青岛药检所、广州中医药大学、第一军医大学、华南理工大学食品技术工程实验室的紧密配合和协助,其中临床试验标准高于药品要求并取得优异结果。

产品成分及原料

舒通诺由天然大叶海藻提取而成。

大叶海藻 生长在深海中,通常高20米以上。它们的生命力十分惊人,即使成体死后仍可长出新芽,让生命生生不息。千百年来,太平洋沿岸渔民一直将大叶海藻作为取之不尽的食物源泉,但这种海洋植物从未引起科学家的关注。直到上个世纪80年代,有科学家发现,大叶海藻的提取物能阻断AID病毒核糖核酸的合成,抑制其RNA的复制。这个伟大的发现,让生长在深海之中的大叶海藻,迅速进入科学家的研究领域,并成为最重要的研究开发资源之一。

通过近几十年来对大叶海藻的研究发现,由于大叶海藻生长在深海里,汲取了海洋的精华,海洋独特的生长环境让它拥有陆上植物所无法比拟的营养元素和活性物质。大叶海藻中所含蛋白质高于鸡肉、猪肉、鸡蛋等,含铁量是猪肝、牛肝的8倍,含钙量是牛奶、大豆的5-8倍,维生素B2是胡萝卜的40倍、土豆的200倍,有机硒(防治肿瘤的重要元素)含量超过所有其它植物。 所含的大量纤维素是目前最适宜人类食用的天然纤维素,有良好的维护消化道健康的作用。另外,大叶海藻可称得上是天然的碱性食物之王,对延缓衰老、预防重大疾病十分有效。

随着研究的深入,它又给科学家们带来了连连的惊喜:其所含结构特殊、极性大、电荷分布广的多种海藻多糖,它们通过提振、协同人体基础代谢酶的活力,唤醒蕴含在DNA内人体顽强的修复能力,对尿毒症、肿瘤、糖尿病、心脑血管疾病、免疫力低下等一系列人类重大疾病有非常突出的治疗前景,是人类未来天然药的的理想来源。

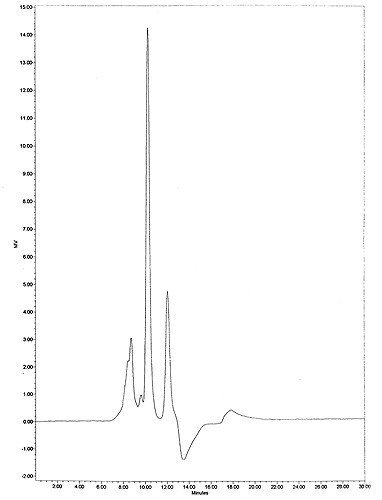

舒通诺利用现代生物技术,截取分子量为1万道尔顿的均一性多糖和800道尔顿的支链硫酸基多糖衍生物,通过激活人体脂蛋白酯酶和肝脂酶的活性,多途径、多靶点调节机体代谢紊乱,疏通血管,抑制动脉硬化的发生与发展,并调节血脂,稳定血压和血糖。

【舒通诺分离10000道尔顿均一性多糖指纹图谱】

产品功能

1、调节血脂代谢,能从根本上逆转粥样斑块的形成,防止心脑血管堵塞与病变,令血管通畅,使心脏和大脑供血充足,从而预防心脑血管事件的发生。

2、间接改善血压、血黏、血糖等多项血管指标,经常服用,身体越来越好,吃药越来越少。

3、纯天然大叶海藻中提取,甚至不含防腐剂,服用安全放心。(心脑血管疾病人群由于大量使用西药,严重损害肝肾功能,副作用极大。)

产品服用方法

1、每日1-2瓶,饭后半小时服用最佳。有三种以上病症者剂量加倍;

2、睡眠不好,建议饭后半小时服用,可有效改善睡眠;

3、首次服用须连服4个月,效果理想;

4、做过支架、心脏搭桥手术患者,建议长期服用,以减少血管再次阻塞;

5、脑中风患者须同时配合功能锻炼,康复会更快,更好。

产品所获荣誉

2001-2004年,中国科学院广州分院科技进步奖、广州省科技进步奖、广东省优秀新产品奖;

2005年,列入国家十一五科技成果转化项目;

2007年,国家科技进步二等奖;

2009年,载入《中国科学院六十年》(建国六十年重大科技成果记载性珍贵图册)。