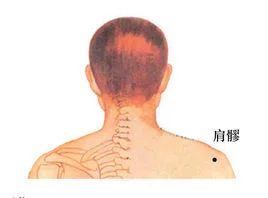

肩髎

肩髎:经穴名。出《针灸甲乙经》。属手少阳三焦经。在肩部,肩髃后方,当臂外展时,于肩峰后下方呈现凹陷处。布有腋神经肌支和旋肱后动脉肌支。主治肩臂痛,上肢麻痹或瘫痪,及肩关节周围炎等。直刺1-1.5寸。艾炷灸3-5壮;或艾条灸5-15分钟。

- 中文名称 肩髎

- 出处 《针灸甲乙经》

- 类型 经穴名

命名

肩髎 jianliao (SJ 14)

肩,指穴在肩部;髎,孔隙的意思。"肩髎"的意思是指三焦经经气在此穴位化雨冷降归于地部。本穴物质为臑会穴传来的天部阳气,到本穴后,因散热吸湿化为寒湿的水湿云气,水湿云气冷降后归于地部,冷降的雨滴就像从孔隙中漏落一样,所以名"肩髎"。

穴位解剖

本穴下为皮肤、皮下组织、三角肌(后部)、小圆肌、大圆肌、背间肌。皮肤由腋神经发出的臂外侧皮神经分布。三角肌深面的血管神经束有旋肱前、后血管和腋神经。腋神经为臂丛后束的分支,与旋肱后动脉一起通过四边孔,在三角肌后缘中点,紧靠肱骨外科颈后面走行。所以肱骨外科颈骨折或肩关节脱位时,都可以影响腋神经而导致三角肌麻痹和三角肌区域感觉消失。针由皮肤、皮下组织穿三角肌筋膜,入腋神经支配的三角肌后部和小圆肌。经旋肱后动、静脉及腋神经等形成的血管神经和肱骨外科颈之间。深抵肩胛下神经支配的大圆肌和胸背神经支配的背阔肌。

穴位找法

标准定位

在肩部,肩髃后方,当肩关节外展时于肩峰后下方呈现凹陷处。

取法

1、上臂外展平举,肩关节部即可出现两个凹陷窝,后面一个凹陷窝即是本穴。

2、垂肩,于锁骨肩峰端后缘直下2寸,当肩峰与肱骨大结节之间处取穴。

操作方法

刺法

1、直刺1.-3.0寸,臂外展,沿肩峰与肱骨大结节之间进针,深刺右透极泉,酸胀可扩散至整个关节腔,可有麻电感向下扩散。

2、向下斜刺2.0-3.0寸,,退针至浅层,再依次向两旁斜刺,,即"合谷刺",酸胀感可扩散至肩部,或麻电感放散至手指。

灸法

艾炷灸或温针灸3-7壮,艾条灸5-15分钟。

肩髎穴可以治疗肩周炎。

1,屈肘甩手,患者背部靠墙站立,或仰卧在床上,上臂贴身,屈肘,以肘点作为支点,进行外旋活动。

2,体后拉手,患者自然站立,在患侧上肢内旋并向后伸的姿势下,健侧手拉患侧手或腕部,逐步拉向健侧并向上牵拉。

3,展臂站立,患者上肢自然下垂,双臂伸直,手心向下缓缓外展,向上用力抬起,到最大限度后停10分钟,然后回原处,反复进行。

4,后伸摸棘,患者自然站立,在患侧上肢内旋并向后伸的姿势下,屈肘,屈腕,中指指腹触摸脊柱棘突,由下逐渐向上至最大限度后呆住不动,2分钟后再缓缓向下回原处,反复进行,逐渐增加高度。

5,头枕双手,患者仰卧位,两手十指交叉,掌心向上,放在头后部(枕部),先使两肘尽量内收,然后再尽量外展。

6,悬肩,患者站立,患肢自然下垂,肘部伸直,患臂由前向上向后划圈,幅度由小到大,反复数遍。

上面6个动作不必每次都做完,可以根据个人的具体情况选择交替锻炼,每天3~5次,一般每个动作做30次左右,多者不限,只要持之以恒,对肩周炎的防治会大有益处。

治疗效果

原因

手持重物或进行激烈运动之际,会产生肩膀举不起来或疼痛、手臂困倦的症状,此乃因肩膀的三角肌轻度发炎之故。三角肌,就是我们将手臂举到正侧面的重要肌肉。肩膀即担任调整肌肉机能的作用。

效果

本穴位可调整肱三头肌的状况。如果长期持续手持重物,会产生连手肘都无法伸直的症状,此乃因肱三头肌过度伸展,致使血液循环恶化所造成的。

肩膀有重压感而使手臂抬不起或肘痛等的症状时,刺激肩髎,可得到效果。治疗时,除了指压本穴位外,同时刺激肩髂(--190页)、臂臑,更可发挥治疗效果。另外,也用于因脑中风所造成的半身不遂。

功用

祛风湿,通经络。

主治病症

荨麻疹,肩关节周围炎,脑血管后遗症,胸膜炎,肋间神经痛等。