肠道菌群

肠道菌群,人体肠道的正常微生物,如双歧杆菌,乳酸杆菌等能合成多种人体生长发育必须的维生素,如B族维生素(维生素B1、B2、B6、B12),维生素K,烟酸、泛酸等,还能利用蛋白质残渣合成必需氨基酸,如天冬门氨酸、苯丙氨酸、缬氨酸和苏氨酸等,并参与糖类和蛋白质的代谢,同时还能促进铁、镁、锌等矿物元素的吸收。这些营养物质对人类的健康有着重要作用,一旦缺少会引起多种疾病。

人体肠道内有10万亿个细菌与人类共生,它们能影响体重和消化能力、抵御感染和自体免疫疾病的患病风险,还能控制人体对癌症治疗药物的反应。

- 中文名 肠道菌群

- 外文名 Intestinal flora

- 类型 细菌

- 解释 指存在人身体的体表等部位的大量微生物

- 生理功能 吸收水分,粪便较软

基本简介

肠道菌

肠道菌 人的胃肠道内寄居着种类繁多的微生物,这些微生物称为肠道菌群。肠道菌群按一定的比例组合,各菌间互相制约,互相依存,在质和量上形成一种生态平衡。

肠道菌群,通过各种激素对寄主所消耗的营养物质做出反应,也对寄主的状态做出反应。它们还能产生用于对人体内系统发出信号的化合物,包括神经递质(如γ-氨基丁酸)、氨基酸(如酪氨酸和色氨酸,色氨酸可以被转换成控制情绪的分子、多巴胺和5-羟色胺)以及其它许多物质。

正常菌群

肠道菌群

肠道菌群 正常菌群对人体有益无害,而且是必须的。正常菌群是由相当固定的细菌组成,有规律地定居于身体一些特定部位,成为身体的一个组成部分。正常菌群数量是巨大的,大约为10的14次方左右,在长期的进化过程中,通过个体的适应和自然选择,正常菌群中不同种类之间,正常菌群与宿主之间,正常菌群、宿主与环境之间,始终处于动态平衡状态中,形成一个互相依存,相互制约的系统,因此,人体在正常情况下,正常菌群对宿主表现不致病。

过路菌群

过路菌群又称外籍菌群,是由非致病性或潜在致病性细菌所组成,来自周围环境或宿主其它生境,在宿主身体存留数小时,数天或数周,如果正常菌群发生紊乱,过路菌群可在短时间内大量繁殖,引起疾病。

生理功能

正常菌群有许多重要的生理功能:

1、 如菌群之间生物的拮抗作用,正常菌群在人体某一特定位粘附,定植和繁殖,形成一层菌膜屏障。通过拮抗作用,抑制并排斥过路菌群的入侵和群集,调整人体与微生物之间的平衡状态。

2、免疫作用,正常菌群能刺激宿主产生免疫及清除功能。

3、排毒作用,如双岐杆菌能使肠道过多的革兰氏阴性杆菌下降到正常水平,减少内毒素的吸收。

4、抗肿瘤作用,能降解、清除体内的致癌因子,激活体内的抗肿瘤细胞因子等。

5、抗衰老作用等。

肠道菌群对人体还有营养作用,如糖尿病、高血压、高血脂等。B族维生素和非必需氨基酸对人类的毛发具有重要的作用,当缺少这些营养元素,会导致头发脱落或毛发发黄、发叉,容易折断等现象。

生态平衡

人类与微生物之间的动态平衡称为微生态平衡,影响其微生态平衡的因素有外环境因素,也有宿主因素,外环境主要是通过改变宿主的生理功能产生的,如正常菌群,通过产生细菌素,抗生素和其代谢产物,以及争夺营养,空间争夺以阻止过路菌群入侵,保持自身的稳定性。生态平衡时,可以保持宿主的正常生理功能,如营养、免疫、消化等。生态失调可因慢性病,癌症,手术,辐射感染,抗生素不合理应用等引起。

对肠内微生态失衡者,可以直接补充双歧杆菌,或者补充膳食纤维,都可以达到同样的效果。

便秘关系

一个健康的肠道是和里面有益的肠道菌群密不可分的。在健康条件下,肠内菌群中的有益菌占优势,其代表如双歧杆菌、乳杆菌等。

肠道菌书籍

肠道菌书籍 正常粪便含有70—80%的水份,这些水份的保持就得益于肠内菌群的附着和存在。所以维持身体的健康,保持肠内有益菌占优势是十分必要的。如果在肠道中没有肠道菌群(比如吃了抗生素把肠道菌群大部分都杀死了),粪便中也就没有了菌群和水份的完美结合,粪便又干又硬,便秘就在所难免了。

分布介绍

健康人的胃肠道内寄居着种类繁多的微生物,这些微生物称为肠道菌群。在人类胃肠道内的细菌可构成一个巨大而复杂的生态系统,一个人结肠内就有400个以上的菌种。

从口腔进入胃的细菌绝大多数被胃酸杀灭,剩下的主要是革兰氏阳性需氧菌。胃内细菌浓度<10 3 CFU/ML(CFU即colony forming unit菌落形成单位)。

小肠菌群的构成介于胃和结肠之间。近端小肠的菌丛与胃内相近,但常能分离出大肠杆菌和厌氧菌。

近端小肠的菌丛与胃内相近,但常能分离出大肠杆菌和厌氧菌。

远段回肠,厌氧菌的数量开始超过需氧菌,其中大肠杆菌恒定存在,厌氧菌如类杆菌属、双歧杆菌属、梭状芽胞杆菌属,都有相当数量。

在回盲瓣的远侧,细菌浓度急剧上升,结肠细菌浓度高达10.11 ~10.12 CFU/ml,细菌总量几乎占粪便干重的1/3。其中厌氧菌达需氧菌的10.3 ~10.4 倍。主要菌种为粪杆菌属、双岐杆菌属和真杆菌属。

菌群表现

正常菌群

如果肠内正常菌群占优,肠内黏膜呈现粉红色,表示肠内环境相当良好。

1、吸收水分,粪便较软,较易排泄

在胃部分解消化的食物,经由小肠吸收营养后,成为粘稠状物体送至大肠。然后再经过18小时将水分及矿物质吸收,就变成容易排泄的粪便。肠道内环境良好时,粪便的软硬适中,排便会较为顺利。

2、缓和的蠕动,能顺利将粪便排出

藉由肠的蠕动,将粪便缓慢的推送至肛门。如果蠕动过快或太慢,都将影响粪便的构成,导致便秘或者腹泻。而如果肠内干净,则蠕动的速度就相当的有规律,粪便可顺利排出。

3、有助维他命的合成

比菲德氏菌等好菌能维护肌肤的健康,并具有合成有助热量产生的维他命B1、B2及B6等,以及与止血、骨骼形成有关的维他命K等之功用。健康的肠道,好菌会不断繁殖,维他命的合成也可顺利进行。

4、迅速排出有害物质

健康的肠道并非完全没有坏菌的存在,有害物质多少会产生。当然还包括,吃进体内的食品化学添加物,或是无法成为营养成分的物质。只要肠内环境良好,这些物质在开始危害身体前就被排出体外。

5、避免病原菌的侵害

比菲德氏菌等好菌可以刺激并提高身体的免疫机能。而且易引起食物中毒等病原菌因具怕酸特质,所以像是含有好菌的乳酸饮料或健康食品等,都可抑制病原菌在肠内繁殖。

过路菌群

如果过路菌群“胜利”了,肠内黏膜粗糙,血液不流通而呈暗红色。

1、排泄不顺畅,肠内囤积粪便

为帮助排便,粪便的软硬程度要适中,但不健康的肠则因膳食纤维的不足,导致粪便囤积大肠,无法顺利排泄;又或者是因坏菌的繁殖引起细菌感染,而产生腹泻的发生。

2、蠕动过快或太慢

肠不健康,可能会影响肠的蠕动速度过快或太慢,妨碍粪便顺利排出。粪便更会因此变太硬或太稀,最终导致便秘,肠道中过路菌群更因此加速繁殖,如此恶性循环下去。

3、产生有害物质

不健康的肠道是坏菌繁殖的绝佳场所,大量的坏菌会导致阿摩尼亚,硫化水素及粪臭素等有害物质的产生。这些物质不但是恶臭屁的来源,更会加速肠壁的老化,产生导致癌症的物质,成为大肠癌的发病根源。

4、再次地吸收对身体有害的物质

有害物质不会乖乖地待在肠内,它会随著肠的吸收而跟著血液循环全身,引起疲倦、肌肤干燥、头痛、呕吐等身体不适。会发生恶臭的物质更会经由血液,透过嘴巴或身体而散发出来。

5、病原体容易侵入

不健康的肠内,乳酸菌等好菌的量会变少,肠内呈碱性。另外,因坏菌所产生的有害物质使肠壁所具有的免疫功能下降,导致肠内杀菌作用变弱,细菌或病原菌更容易侵入。

最新研究

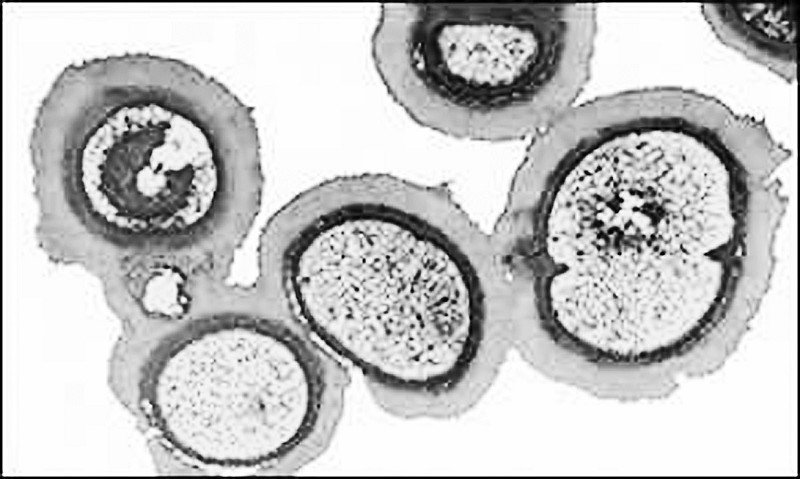

法国鲁昂大学的研究人员近日发现胃肠道细菌

法国鲁昂大学的研究人员近日发现胃肠道细菌 法国鲁昂大学的研究人员2012年12月研究发现,胃肠道细菌具有控制寄主的食欲的作用。此项研究的研究报告发表在了最新一期的<细菌学>杂志上。

此项研究的负责人维克•诺里斯(VicNorris)说:细菌能够合成神经内分泌激素,这使我们认为肠道内细菌由一个群落组成,在该群落内形成的一个微生物器官能够与哺乳动物体内支配胃肠道的中枢神经系统发生相互作用。支配胃肠道的神经系统被称为“肠道神经系统”,它包含大约5亿个神经元。

越来越多的研究表明,肠道细菌通过影响它们寄主的信号通路可能引发癌症、代谢综合征、甲状腺病变等疾病。而根据最新的这项研究,它们甚至通过影响多巴胺和肽类来控制寄主的食欲。

健康联系

如果每天摄入有益菌,不仅能够扼制肠内有害菌群的产生,还能为肠内有益菌提供良好的生长环境,造就健康肠道。有益菌能通过双向调节来维持人体肠道健康,当发生便秘,益生菌能促进肠道蠕动,改善排便,当发生腹泻,益生菌便会杀死导致腹泻的细菌,并且减少肠道排便。缓解腹泻。

益生菌作用卡通图示意图

益生菌作用卡通图示意图 引发肥胖

上海交通大学生命科学技术学院微生物代谢国家重点实验室赵立平领导的一项研究显示,肥胖可能由细菌感染引发,而不是过度饮食、锻炼太少或者是遗传因素,这可能对公共健康体系、医药行业以及食品制造业产生深远的影响。[4]

在世界各地科学家研究了8年之后,中国的这一发现解释了肠道细菌和肥胖之间的联系。开展这一研究的上海交通大学研究团队的赵立平教授说:“这是一个非常重要的现象。这是证明细菌导致肥胖的最后一个此前缺失的证据。”科学家找到了与肥胖有关的人类细菌,并将其喂给老鼠,将它们的体重增加与没有喂细菌的老鼠进行比较。尽管后者得到高脂肪食物喂食,并被阻止锻炼,却没有出现肥胖症状。

与该项目没有联系的其他学者,很快对潜在影响发表了评论。杜伦大学(Durham University)生物学讲师戴维·文考夫(David Weinkove)教授说:“如果肥胖是由细菌导致的,那么它可能是传染性的,可能来自一些不明环境因素,或者来自父母。到头来它可能与行为无关。”文考夫认为,赵教授的研究为肥胖介入治疗开辟了道路,可能开发出药物来进行治疗。

自身免疫

来自多伦多病童医院的研究人员发现,生命早期接触胃肠道细菌可帮助小鼠预防自身免疫性疾病。这项研究还揭示了相比于男性,女性多发性硬化症、类风湿性关节炎和红斑狼疮等自身免疫性疾病风险更高的原因。相关论文发表在1月17日《科学》(Science)杂志上。

该研究首次鉴别了饲养于相同环境中的雌雄性小鼠正常肠道微生物之间的差别,并证实将雄性肠道细菌转移到高遗传风险的雌性体内可以预防自身免疫性疾病。

第二个意外发现是,揭示了肠道微生物治疗对于性激素的影响。当年轻的雌性小鼠接触到来自成年雄性的正常肠道微生物时,它们的睾酮水平升高。随后科学家证实,这一激素对于肠道微生物治疗预防这一疾病至关重要。发现动物的性别决定了它们的肠道微生物组成,且这些微生物影响了性激素水平,而激素转而调控了一种免疫介导性疾病。[5]

血压调控

一项研究发现,通过对两个主要的短链脂肪酸(SCFAs)受体——嗅觉受体78 (Olfr78)和Gpr41起作用,肠道微生物群产生的短链脂肪酸(SCFAs)可能在调控血压方面起到作用。Jennifer L. Pluznick及其同事发现,Olfr78在肾脏中表达,并且会响应短链脂肪酸(SCFAs),特别是响应丙酸盐,而介导肾素分泌。当给小鼠提供丙酸盐的时候,它们的血压会出现幅度大而迅速的基于剂量依赖的下降,而敲除了Olfr78 的小鼠对这种效应特别敏感,这提示Olfr78的正常功能是提高血压并对抗短链脂肪酸(SCFAs)的低血压效应。相比之下,缺乏Gpr41基因的小鼠对丙酸盐没有低血压响应,而这个剂量导致了野生类型的小鼠的强烈低血压响应,这提示Gpr41参与到了对丙酸盐做出响应降低血压。通过给予抗生素而减少Olfr78被敲除小鼠的肠道微生物群生物质导致了它们的血压增加,这提示肠道微生物群制造的丙酸盐通过Olfr78受体调控血压。这组作者提出,研究肠道微生物群和肾脏-心血管系统的串扰可能有助于更好地理解和治疗高血压。[6]

治疗过敏

早期的微生物接触、刺激可影响机体的免疫系统发育.肠道菌群通过促进肠免疫系统发育、诱导T细胞分化等多种途径调节机体免疫功能,使之处于平衡状态,从而避免或减少免疫相关疾病的发生.过敏性疾病的发生与机体自身免疫系统发育不全、免疫调控机制不完善有关,而肠道菌群可影响机体免疫系统且过敏患儿体内菌群分布较健康儿童有差异,提示肠道菌群与儿童过敏性疾病的发生相关.有研究报道益生菌对过敏性疾病的防治有积极意义,为过敏性疾病的防治提供新的途径。[7]

LP-33 是一个新近从人类消化道内分离出来的菌株。在一个随机双盲安慰剂对照研究中,我们向患者提供有(n=60)或不含有(n=20)LP-33(每瓶2×10^9 菌落单位),添加物的发酵奶持续30 天。在每次门诊访视时,一份改良的小儿鼻结膜炎患者生活质量问卷被提供给所有的受试者与他们的父母。在30 天的治疗之后,LP-33 组相比于安慰剂组总体的生活质量评分明显改善。体现在频率分别为-16.02±2.14 对-7.27±3.55(p=0.037)和困扰的水平分别为-16.35±2.33 对-6.20±3.13(p=0.022)。受试者没有报告严重的不良反应,比如发热、腹痛或腹泻。结果提示摄取30 天添加了LP-33 的发酵奶能有效并安全地提高过敏性鼻炎患者的生活质量,并且可以作为过敏性鼻炎的一种可供选择的治疗。[8]

对抗癌症

美国和法国的科研人员2013年12月发现,肠道菌群还能控制人体对癌症治疗药物的反应。

法国巴斯德研究所等机构的研究人员在美国期刊《科学》上报告说,常用于癌症化疗的药物环磷酰胺能够破坏肠道黏液层,让肠道细菌进入循环系统,其中一些到达脾和淋巴结的细菌能促进形成免疫细胞,而后者会攻击癌细胞。但当研究人员用抗生素杀死实验鼠的肠道细菌后,环磷酰胺间接促生免疫细胞的能力会大大降低。

《科学》同期发表的美国国家癌症研究院的另一项研究显示,科研人员选取正接受化疗、存活率为70%的癌症实验鼠,并用抗生素杀死其肠道细菌。结果导致这些实验鼠摄入的化疗药物不再起作用,它们的存活率在两个月后下降到20%。

研究人员测试了一种用来治疗结肠癌的药物奥沙利铂。在测试对象的肠道细菌状态理想时,这种药物的效果最佳。但当使用抗生素杀死肠道细菌后,奥沙利铂的药效大打折扣。

一般而言,医生经常需用大量抗生素为癌症患者预防感染,但研究发现,抗生素可能会影响抗癌药的疗效。这两项研究还显示,对于不同的抗癌药,助它们一臂之力的肠道细菌种类也不同。而此前得研究发现,某些种类的肠道细菌还可能促进肠癌发生,不可盲目地补充肠道细菌。