绿鳍马面鲀

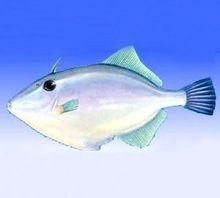

绿鳍马面鲀(学名: Thamnaconus modestus)是单角鲀科、马面鲀属鱼类。体较侧扁,呈长椭圆形,与马面相象,一般体长12-29厘米。体长为体高的2.7-3.4倍,为第二背鳍起点至臀鳍起点间距离的2.9~3.8倍。体重400克左右。头短,口小,牙门齿状。眼小、位高、近背缘。鳃孔小,大部分或几乎全部在口裂水平线之下。鳞细小,绒毛状。体呈蓝灰色,无侧线,体侧具不规则暗色斑块。第二背鳍、臀鳍、尾鳍和胸鳍绿色。第一背鳍有2个鳍棘,第一鳍棘粗大并有3行倒刺;腹鳍退化成一短棘附于腰带骨末端不能活动,臀鳍形状与第二背鳍相似,始于肛门后附近;尾柄长,尾鳍截形,鳍条墨绿色。第二背鳍、胸鳍和臀鳍均为绿色,故而得名。

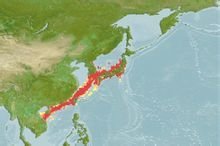

绿鳍马面鲀是外海暖温性底层鱼类,栖息于水深50-120米的海区。喜集群,在越冬及产卵期间有明显昼夜垂直移动习性。杂食性,主要摄食挠足类、介形类、端足类等浮游生物,并兼食软体动物及底栖生物。分布于中国、日本、朝鲜半岛沿海;在中国分布于渤海、黄海、东海及台湾沿海。

(概述图参考来源: )

- 中文名称 绿鳍马面鲀

- 别名 马面鱼、象皮鱼、孜孜色、皮匠刀、面包鱼、烧烧鱼、扒皮鱼、羊鱼、老鼠鱼、迪仔(潮汕地区)、沙猛

- 拉丁学名 Thamnaconus modestus

- 界 动物界

- 门 脊索动物门

简介

绿鳍马面鲀全长34厘米,第一背鳍具2鳍棘;第一鳍棘粗而坚硬,第二鳍棘极短小。臀鳍与第二背鳍相似。两腹鳍退化,合成一短棘。尾鳍近圆形。成鱼体侧无黑斑,小鱼约有4~5行纵暗斑;体蓝灰色。第二背鳍、臀鳍、胸鳍和尾鳍绿色。

绿鳍马面鲀 (革鲀科) Navodon septentrionalis

绿鳍马面鲀 图鉴

绿鳍马面鲀 图鉴 地方名

马面鱼、象皮鱼、孜孜色、皮匠刀、面包鱼、烧烧鱼、扒皮鱼、羊鱼、老鼠鱼、迪仔(潮汕地区)、沙猛。

形态特征

体较侧扁,呈长椭圆形,与马面相象,一般体长12-29CM。体长为体高的2.7~3.4倍,为第二背鳍起点至臀鳍起点间距离的2.9~3.8倍。体重400克左右。头短,口小,牙门齿状。眼小、位高、近背缘。鳃孔小,大部分或几乎全部在口裂水平线之下。鳞细小,绒毛状。体呈蓝灰色,无侧线,体侧具不规则暗色斑块。第二背鳍、臀鳍、尾鳍和胸鳍绿色。第一背鳍有2个鳍棘,第一鳍棘粗大并有3行倒刺;腹鳍退化成一短棘附于腰带骨末端不能活动,臀鳍形状与第二背鳍相似,始于肛门后附近;尾柄长,尾鳍截形,鳍条墨绿色。第二背鳍、胸鳍和臀鳍均为绿色,故而得名。

产地、产季

分布于太平洋西部,朝鲜半岛、日本沿海均有分布。我国主要产于东海及黄、渤海,东海产量较大。其主要渔场和渔期如下:在温台外海、对马海峡和闽东渔场,旺汛期为12月至翌年3月;钓鱼岛渔场旺汛期为3至5月;舟山渔场和舟外渔场的盛渔期为5至6月;在黄海中北部及渤海南部渔期为4至10月。

绿鳍马面鲀

绿鳍马面鲀 经济价值

为我国重要的海产经济鱼类之一,其年产量仅次于带鱼。营养丰富,除鲜食外,经深加工制成美味烤鱼片畅销国内外,是出口的水产品之一。绿鳍马面鲀加工制做的鱼片是出口品种,其英文名为Bluefin leatherjacket,日文名为ウマヅラハギ。输往国别和地区:日本。出口口岸:福建、浙江、江苏、山东、辽宁、上海、广东。

分布地区

分布于中国、朝鲜和日本,为暖温性底层海鱼类,栖息于水深50~120米的海区。喜集群,在越冬及产卵期间有明显的昼夜垂直移动现象,白天起浮、夜间下沉。索饵期间昼夜垂直移动不显著。食性较杂,主要摄食浮游生物,兼食软体动物、珊瑚、鱼卵等。绿鳍马面鲀隶属鲀形目鳞鲀亚目单角鲀科。本科有31属95种,广布于热带地区,在海边经常可以看到,尤其是海草多的地方。身体左右扁平,身上布满坚硬细小的鳞毛,形成强韧如鞣皮的皮肤,口部和其它鲀类一样的小,牙齿十分尖锐且强而有力,第一背鳍第一棘是一根小型毒刺,每当遇到敌人时会竖立起来。

绿鳍马面鲀 生态活动范围

绿鳍马面鲀 生态活动范围 成长历程

马面鲀的产卵期在春末,卵粘性,卵径0.6~0.7毫米,有油球。怀卵量在5~33万粒间,一般为6~10万粒。孵化后不久的稚鱼随着马尾藻等流藻一起生活,以小虾、小蟹和挠足类等为食。5厘米左右时,就游于岸边海藻之间,以横虾为食。以后则移到8~30米深的岩礁地带栖息,以甲壳类和贝类为主食,约至10厘米左右即可成熟。

小知识

马面鲀社会也是有等级的,据说第一背鳍棘立得越直标明等级越高。绿鳍马面鲀可供鲜食或加工成鱼干。肝可制肝油。南海常见有短角马面鲀,鳍大部黄色,较前种鳍条少。均为食用鱼,因其皮肤强韧,须先剥皮才可食用,所以常被叫做剥皮鱼。