绳纹时代

概要

绳文时代约始于16,5000年前(公元前145世纪),到3,000年前(公元前10世纪)为止。指使用绳纹陶器的时代,包括绳文人的生活、制造磨制石器的技术、陶器的使用、狩猎采集经济的发展、定居的形成等内容。

这段时期地质年代上属于更新世末期到全新世的时期,这是日本列岛发展的一个重要时期,相当于世界史上的中石器时代至新石器时代。绳文时代与旧石器时代的不同点在于:陶器的出现、竖穴住宅的普及、以及贝冢的外形等等。

由于地域间的差别很大,关于绳文时代的结束时间尚有很多争论,但一般都以弥生文化的出现(以定型的水田耕作为特征)来宣告绳文时代的终结。此外,在冲绳县又有贝冢时代前期、贝冢时代后期。前期相当于绳文时代,后期则是指弥生时代到平安时代。北海道和东北地区则还有续绳文时代(约公元前3世纪~公元7世纪)。

名称

“绳文”一词来源于美国动物学家摩斯(Edward S.Morse 1838年—1925年)关于大森贝冢陶器发掘的报告。1877年(明治10年)摩斯对东京的大森贝冢进行了科学的调查研究,将从大森贝冢发掘出的陶器称之为Cord Marked Pottery。谷田部良吉将它翻译为“索纹陶器”,后由白井光太郎改为“绳纹陶器”,接着又有了今天的“绳文陶器”之称呼。二战后才开始使用“绳文时代”这个词。但佐木真仍钟情于这个词的原意,继续使用“绳纹”。

时期区分

绳文陶器的多样性是以识别时代差与地域差为基准的,从这个方面来说绳文陶器的多样性才是有意义的。从陶器型式上的区分来看,绳文时代可分为草创期、早期、前期、中期、后期、晚期6个时期。在最初的研究中,只分为前、中、后3个时期,后随着资料的增加和研究的深入又加入早期、晚期,最后还添加了草创期。这种时期区分只是为了反映陶器的式样变换,所谓的中期并不是指绳文时代的中间期。从绳文人的职业以及文化内容等也可以划分时代,但一般仍是以惯用的土器式样变化时期作为绳文时代的时期划分。 这种时期划分是用 C14年代测定法所测定的

草创期(约15,000-12,000年前)这个时期陶器上还没有使用绳纹,只有所谓隆线纹陶器和爪形纹陶器。它们与以后的绳文陶器大相径庭。这对于研究绳文文化的产生,无疑具有重要的意义。

早期(约12,000-7,000年前)早期以捻线纹、刻板型纹、无纹、贝壳纹等陶器群为代表,这些名字是根据陶器表面留下的花纹而起的。捻线纹→刻板型纹→无纹→贝壳纹的顺序,除了表示发展阶段以外,其分布的地区也不尽相同。捻线纹陶器不仅大量存在于关东地方,并几乎遍布全国,但刻板型纹陶器只分布在九州到关东之间,东北地方没有。这说明除了时代不同以外,文化圈也不相同。另外,这些陶器是尖底深钵形的,这点和欧洲最早的陶器形状有共通之处。

前期(约7,000-5,500年前)前期陶器在胎土中掺有机物纤维,形状上也由尖底改为平底或高底深钵状,从花纹上也可看出绳纹十分发达。

中期(约5,500-4,500前)中期是日本石器时代的黄金时代,其具有代表性的陶器是胜坂式陶器。这种陶器壁厚,形状多为筒形、深钵形,器口边缘格外突出,带有装饰把手,表面有雄浑的隆起纹,缠以黏土绳,在整体上给人以雄浑、壮观的感觉。但这大都出土于关东到中部山岳地带,北海道和东北的陶器虽也有隆起的花纹,却没这么复杂,西部的陶器则没有隆起的花纹。

后期(约4,500-3,300年前)后期的器形变得纤细,增加了带有注口、台座等异形陶器,而且精致装饰品与粗制什器有了明显的区分。

晚期(约3,300-2,800年前)晚期陶器在东北地方以带有美丽装饰的龟冈式陶器为代表,在西日本则盛行无纹陶器。

草创期的陶器-圆底深钵形陶器(横滨市都筑区花见山遗址出土) 草创期的陶器-圆底深钵形陶器(横滨市都筑区花见山遗址出土) (横滨市都筑区花见山遗址出土) |

草创期的陶器-圆底深钵形陶器(横滨市都筑区花见山遗址出土) 草创期的陶器-圆底深钵形陶器(横滨市都筑区花见山遗址出土) 草创期的陶器-圆底深钵形陶器 (横滨市都筑区花见山遗址出土) |

早期的陶器-尖底深钵行陶器(东京都多摩市多摩卫星城遗址出土) 早期的陶器-尖底深钵行陶器(东京都多摩市多摩卫星城遗址出土) 早期的陶器-尖底深钵形陶器 (东京都多摩市多摩卫星城遗址出土) |

早期的陶器-钵形陶器(横滨市港北区下田町出土) 早期的陶器-钵形陶器(横滨市港北区下田町出土) (横滨市港北区下田町出土) |

前期的陶器-平底深钵形陶器(蟹泽遗址出土) 前期的陶器-平底深钵形陶器(蟹泽遗址出土) (蟹泽遗址出土) |

|

中期的陶器-深钵形陶器(东京都秋留野市牛沼出土) 中期的陶器-深钵形陶器(东京都秋留野市牛沼出土) 中期的陶器-深钵形陶器(东京都秋留野市牛沼出土) |

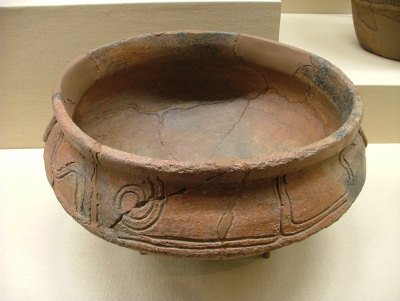

中期的陶器-浅钵形陶器(千叶县市川市姥山贝冢出土) 中期的陶器-浅钵形陶器(千叶县市川市姥山贝冢出土) 中期的陶器-浅钵形陶器(千叶县市川市姥山贝冢出土) |

后期的陶器-深钵形陶器(东京都板桥区小豆泽贝冢出土) 后期的陶器-深钵形陶器(东京都板桥区小豆泽贝冢出土) (东京都板桥区小豆泽贝冢出土) |

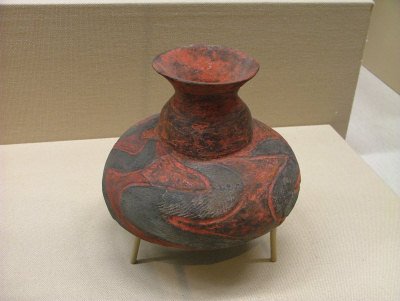

后期的陶器-赤彩壶形陶器(横滨市鹤见区小仙贝冢出土) 后期的陶器-赤彩壶形陶器(横滨市鹤见区小仙贝冢出土) (横滨市鹤见区小仙贝冢出土) |

晚期的陶器-香炉形陶器(岩手县轻米町出土) 晚期的陶器-香炉形陶器(岩手县轻米町出土) (岩手县轻米町出土) |

晚期的陶器-皿形陶器(千叶县鋾子市余山贝冢出土) 晚期的陶器-皿形陶器(千叶县鋾子市余山贝冢出土) (千叶县鋾子市余山贝冢出土) |

岗村道雄的区分

考古学者岗村认为,若根据定居的程度来划分,在草创期开始到早期中的这段时期,虽然已有住宅和垃圾丢置处,但并没有定居,人们还是随着季节过移动生活,处于半定居阶段。这个阶段大约占了绳文时代的一半。然后从早期末到前期初,定居逐渐确立并在集落的周围形成贝冢,大规模的垃圾丢置处也形成了。中期后半期,在东日本出现了显著的地域特色,同时也产生了大规模的集落,遗址数目达到了顶峰。但是在西日本,遗址数目却很少。到了后期,从东北到中部山岳地带的遗址,不仅数目少,而且都是小规模的分散着。关东有大规模的贝冢,西日本也渐渐进入了定居生活。后期后半期在近畿到九州等地集落是散见的。这种状况一直持续到晚期前半期,后半期随着定居的深入发展,在濑户内海到九州北部引入了水田稻作农耕,由此进入了弥生时代早期。

佐佐木高明的区分

文化人类学者佐佐木将绳文土器编年的草创期作为旧石器时代到新石器时代的过渡期,定为绳文Ⅰ期;将土器编年的绳文早期作为绳文文化的成熟期,定位绳文Ⅱ期;将土器编年的绳文前期到晚期作为绳文文化的完成期,定位绳文Ⅲ期。

泉拓良的区分

泉的区分与佐佐木近似,他将绳文草创期定为“摸索期”、绳文早期定为“实验期”、绳文前期到晚期定为“安定期”。

时代特征

日本的新石器时代。其文化称绳纹文化。因当时使用的绳纹式陶器而得名。晚于无土器时代即日本的旧石器时代,早于弥生时代,处在原始社会阶段。据,年代上限约为公元前8000年,但有的学者认为绳纹时代的上限不超过距今约5000年;下限因地区而稍有不同,大体在前3世纪或稍后。根据绳纹式陶器的演变,可分早、前、中、后、晚5期。除了时期不同以外,绳纹文化又有显著的地区性差异,可分为许多不同的类型。从1877年发掘大森贝以来,绳纹文化的遗址大量发现,其分布遍及从北海道到九州的日本全境。

农业发展

生产工具和生产活动石器可分为打制和磨制两大类,前者有石镞、石铲、石枪、石锥和石斧等,后者有石斧、石镞、石磨棒和石磨盘等。随着年代的推移,磨制石器的数量和种类逐渐增加,但打制石器始终占主要地位。

多数学者认为,除采集一些可供食用的植物外,直至绳纹时代后期,农业还没有产生。尽管学术界有各种关于当时已有农业的论说,但均未能提出决定性的确证。在晚期的遗址中,发现有炭化稻米及印有稻壳痕迹的陶片,说明此时已有农业。

最重要的生产活动是狩猎,从早期开始就使用弓箭。在千叶县加茂、青森县是川、滋贺县滋贺里等遗址里,都发现了木弓。箭头以石和骨角制成,形制分无铤和有铤两种,但后者仅流行于后期和晚期。石枪也是狩猎工具,但使用不很普遍。

渔捞也是主要的生产活动。鱼叉和鱼钩都有兽骨、鹿角等制成。鱼叉安有木柄,叉头有各种不同的型式。中期以后,东北地区流行“离头叉”,叉头穿绳索,射中后与柄脱离,以绳索回收。鱼钩因鱼种的不同,亦有许多型式。石制的和利用陶器碎片制成的网坠,说明当时已使用鱼网。在千叶县的加茂和检见川等遗址中还发现了独木船的遗存。

大量捕捞贝类水产动物,是渔捞的一个重要方面。食用之后,贝壳与兽骨、鱼骨等弃掷在村落、房屋附近,久而形成。最大的贝丘面积达1万平方米,厚在3米以上。房屋的废址和墓葬往往埋没在贝丘中。

村落遗址

村落多分布在地势较高的台地上。房屋一般都是竖穴式的,平面形状有方形、长方形、圆形和椭圆形等类,从早期到中期面积随年代推移而增大。早期的竖穴式房屋内不设炉灶。从前期开始,屋内中央设炉灶,中期以后炉灶始有用石块堆砌的。早期、前期的村落规模甚小,房屋不过数座。中期的村落较大,房屋往往排列成环状,形成一圆形中心广场;以新县冲之原遗址为例,广场直径为130米,周围有房屋约百座,但年代早晚不同,估计同一时期内至少有10座。后期和晚期的村落有向低处转移的趋向。有些房屋用石块铺地,中央亦设炉灶,但从各种迹象看来,不是一般的住房,可能与宗教、祭祀活动有关。在绳纹时代,亦有利用自然的岩阴和山洞作居处的,爱媛县上黑岩遗址、长崎县福井遗址、千叶县铊切遗址等便是例证。

历史文物

陶器

绳纹时代的陶器,统称绳纹式陶器,以饰有绳纹而得名。绳纹大体上分两种,一种是用绳直接在陶坯上滚压而成,另一种是用缠有细绳的圆棒滚压而成。但在绳纹式陶器中,也有许多不施绳纹而施其他各种纹饰的;施纹的工具和方法各有不同。年代最早的“隆线纹”陶器和“爪形纹”陶器,均不施绳纹。陶器主要用泥条盘筑法制成。烧成温度较低,约为600~800℃,多呈黑褐色或茶褐色。早期的陶器都属炊器(“深钵形器”),其特点是敞口、尖底。到了前期,炊器由尖底变为平底,这可能与炉灶从屋外移入屋内有关;前期后半,又出现了贮藏用和盛食用的浅钵形器、壶形器等容器。中期的陶器式样增多,炊器附有把手,容器亦有附提梁的,器物上装饰繁杂,以厚重华丽为特点。到了后期和晚期,纹饰转向简素,但器物种类激增,出现了各种容器和浅皿、高脚杯、带流的壶及香炉形器等等,器形的复杂超出了实用范围,可能与礼仪、祭祀等有关。陶质偶人从早期到晚期都很流行,偶人形象怪异,具有女性特征,形制随年代推移,而渐趋复杂。这种陶偶的制作当与宗教信仰有关。

装饰品

主要为耳饰、腕饰、腰饰和发饰等。耳饰多为状,有玉石制的和陶制的,通用于男女老幼。腕饰主要是贝制的镯,多用于女性,很普遍,据墓葬发掘,有两腕共戴26个之多的。腰饰是骨制品,多用于男性。发饰有骨制的笄和栉,多为女性所用。中期已有大型的椭圆形玉珠,其分布以中部地区为中心。最具日本民族特色的勾形玉珠亦在各地晚期的遗址中被发现。墓葬状况

绳纹时代的墓葬,因年代推移而不断变化。墓圹多为土圹。中期间有利用竖穴式房屋废址作墓穴的,称“废屋葬”。后期和晚期,东北地区有用石块堆砌的石棺墓。早期和前期,尸体都为屈肢。到了中期,开始有直肢葬,以后逐渐增多,但屈肢葬仍占多数。从中期开始,出现了幼儿瓮棺葬,多埋在房屋入口处的地面下。成人的瓮棺葬,出现于后期的东北地区,但尸骨是二次葬入的。二次葬在早期即已出现,到晚期有将骨殖盘叠成正方形的,称“盘状积集葬”。墓中除多数为单人葬以外,也有夫妇、亲子的合葬。属于后期和晚期的冈山县津云贝丘,埋葬着数以百计的尸骨,按性别不同,作有计划的排列,说明当时已有明确的公共墓地和一定的埋葬礼俗。除死者身上佩戴的装饰品外,一般缺乏随葬器物。