细菌

广义的细菌即为原核生物。是指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作拟核区(nuclear region)(或拟核)的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌(eubacteria)和古生菌(archaea)两大类群。人们通常所说的即为狭义的细菌,狭义的细菌为原核微生物的一类,是一类形状细短,结构简单,多以二分裂方式进行繁殖的原核生物,是在自然界分布最广、个体数量最多的有机体,是大自然物质循环的主要参与者。

- 中文学名 细菌

- 拉丁学名 bacteria

- 界 细菌界

- 英文名 germs

- 基本构成 细胞膜、细胞质、核糖体

基本信息

细菌(英文:germs;学名:bacteria)广义的细菌即为原核生物是指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作拟核区(nuclear region)(或拟核)的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌(eubacteria)和古生菌(archaea)两大类群。人们通常所说的即为狭义的细菌,狭义的细菌为原核微生物的一类,是一类形状细短,结构简单,多以二分裂方式进行繁殖的原核生物,是在自然界分布最广、个体数量最多的有机体,是大自然物质循环的主要参与者。

细菌的发现

细菌最早是被荷兰人列文虎克(Antony van Leeuwemhoek,1632-1723)在一位从未刷过牙的老人牙垢上发现的,但那时的人们认为细菌是自然产生的。直到后来,巴斯德用鹅颈瓶实验指出,细菌是由空气中已有细菌产生的,而不是自行产生,并发明了“巴氏消毒法”,被后人誉为“微生物之父”。

细菌这个名词最初由德国科学家埃伦伯格(Christian Gottfried Ehrenberg,1795-1876)在1828年提出,用来指代某种细菌。这个词来源于希腊语βακτηριον,意为“小棍子”。

1866年,德国动物学家海克尔(Ernst Haeckel,1834-1919)建议使用“原生生物”,包括所有单细胞生物(细菌、藻类、真菌和原生动物)。

1878年,法国外科医生塞迪悦(Charles Emmanuel Sedillot,1804-1883)提出“微生物”来描述细菌细胞或者更普遍的用来指微小生物体。

因为细菌是单细胞微生物,用肉眼无法看见,需要用显微镜来观察。1683年,安东·列文虎克(Antony van Leeuwenhoek,1632-1723)最先使用自己设计的单透镜显微镜观察到了细菌,大概放大200倍。路易·巴斯德(Louis Pasteur,1822-1895)和罗伯特·科赫(Robert Koch,1843-1910)指出细菌可导致疾病。

种类简介

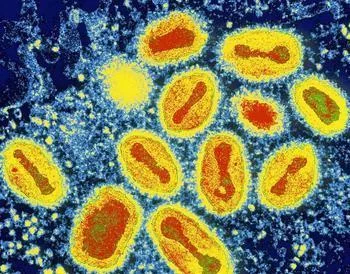

细菌主要由细胞膜、细胞质、核糖体等部分构成 ,有的细菌还有荚膜、鞭毛、菌毛等特殊结构。绝大多数细菌的直径大小在0.5~5μm之间。并可根据形状分为三类,即:球菌、杆菌和螺旋菌(包括弧菌、螺菌、螺杆菌)。按细菌的生活方式来分类,分为两大类:自养菌和异养菌,其中异养菌包括腐生菌和寄生菌。按细菌对氧气的需求来分类,可分为需氧(完全需氧和微需氧)和厌氧(不完全厌氧、有氧耐受和完全厌氧)细菌。按细菌生存温度分类,可分为喜冷、常温和喜高温三类。细菌的发现者:荷兰商人安东·列文虎克。

细菌

细菌 细菌(英语:Bacteria)是生物的主要类群之一,属于细菌域。细菌是所有生物中数量最多的一类,据估计,其总数约有 5×10个[1]。细菌的个体非常小,目前已知最小的细菌只有0.2微米长[2] ,因此大多只能在显微镜下看到它们。细菌一般是单细胞,细胞结构简单,缺乏细胞核、细胞骨架以及膜状胞器,例如线粒体和叶绿体。基于这些特征,细菌属于原核生物(Prokaryota)。原核生物中还有另一类生物称作古细菌(Archaea),是科学家依据演化关系而另辟的类别。为了区别,本类生物也被称做真细菌(Eubacteria)。

细菌广泛分布于土壤和水中,或者与其他生物共生。人体身上也带有相当多的细菌。据估计,人体内及表皮上的细菌细胞总数约是人体细胞总数的十倍[3]。此外,也有部分种类分布在极端的环境中,例如温泉,甚至是放射性废弃物中[4],它们被归类为嗜极生物,其中最著名的种类之一是海栖热袍菌(Thermotoga maritima),科学家是在意大利的一座海底火山中发现这种细菌的[5]。然而,细菌的种类是如此之多,科学家研究过并命名的种类只占其中的小部份。细菌域下所有门中,只有约一半能在实验室培养的种类[6]。

细菌的营养方式有自养及异养,其中异养的腐生细菌是生态系中重要的分解者,使碳循环能顺利进行。部分细菌会进行固氮作用,使氮元素得以转换为生物能利用的形式。细菌也对人类活动有很大的影响。一方面,细菌是许多疾病的病原体,包括肺结核、淋病、炭疽病、梅毒、鼠疫、砂眼等疾病都是由细菌所引发。然而,人类也时常利用细菌,例如乳酪及酸奶的制作、部分抗生素的制造、废水的处理等,都与细菌有关。在生物科技领域中,细菌有也着广泛的运用。

细菌的营养方式有自养及异养,其中异营的腐生细菌是生态系中重要的分解者,使碳循环能顺利进行。部分细菌会进行固氮作用,使氮元素得以转换为生物能利用的形式。

细菌是一种单细胞生物体,生物学家把这种生物归入 “裂殖菌类”。细菌细胞的细胞壁非常像普通植物细胞的细胞壁,但没有叶绿素。因此,细菌往往与其他缺乏叶绿素的植物结成团块,并被看作属于“真菌”。细菌因为特别小而区别于其他植物细胞。实际上,细菌也包括存在着的最小的细胞。此外,细菌没有明显的核,而具有分散在整个细胞内的核物质。因此,细菌有时与称 为“蓝绿藻”的简单植物细胞结成团块,蓝绿藻也有分散的核物质,但它还有叶绿素。人们越来越普遍地把细菌和其他大一些的单细胞生物归在一起,形成既不属于植物界也不属于动物界的一类生物,它们组成生命的第三界——“原生物界”。有些细菌是“病原的”细菌,其含义是致病的细菌。然而,大多数类型的细菌不是致病的,而的确常常是非常有用的。例如,土壤的肥沃在很大程度上取决于住在土壤中的细菌的活性。“微生物”,恰当地说,是指任何一种形式的微观生命。“菌株”一词用得更加普遍,因为它指的是任何一点小的生命,甚至是一个稍大一点的生物的一部分。例如,包含着实际生命组成部分的一个种子的那个部分就是胚芽,因此我们说“小麦胚芽”。此外,卵细胞和精子(载着最终将发育成一个完整生物的极小生命火花)都称为“生殖细胞”。 然而,在一般情况下,微生物和菌株都用来作为细菌的同义词;而且确实尤其适用于致病的细菌。

形态结构

基本形态

(1)球菌:按其排列方式又可分为单球菌、双球菌、四联球菌、八叠球菌,葡萄球菌和链球菌。

(2)杆菌:细胞形态较复杂,有短杆状、棒杆状、梭状、月亮状、分枝状。

(3)螺旋菌:可分为弧菌(螺旋不满一环)和螺菌(螺旋满2~6环,小的坚硬的螺旋状细菌)。

此外,人们还发现星状和方形细菌。

细胞大小

测量细菌大小的单位是微米(μm),球菌直径一般为0.5~1微米(μm),杆菌直径与球菌相似。

细胞壁

细胞壁厚度因细菌不同而异,一般为15-30nm。主要成分是肽聚糖,由N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸构成双糖单元,以β-1,4糖苷键连接成大分子。N-乙酰胞壁酸分子上有四肽侧链,相邻聚糖纤维之间的短肽通过肽桥(革兰氏阳性菌)或肽键(革兰氏阴性菌)桥接起来,形成了肽聚糖片层,像胶合板一样,粘合成多层。

肽聚糖中的多糖链在各物种中都一样,而横向短肽链却有种间差异。革兰氏阳性菌细胞壁厚约20~80nm,有15-50层肽聚糖片层,每层厚1nm,含20-40%的磷壁酸(teichoic acid),有的还具有少量蛋白质。革兰氏阴性菌细胞壁厚约10nm,仅2-3层肽聚糖,其他成分较为复杂,由外向内依次为脂多糖、细菌外膜和脂蛋白。此外,外膜与细胞之间还有间隙。

肽聚糖是革兰氏阳性菌细胞壁的主要成分,凡能破坏肽聚糖结构或抑制其合成的物质,都有抑菌或杀菌作用。如溶菌酶是N-乙酰胞壁酸酶,青霉素抑制转肽酶的活性,抑制肽桥形成。

细菌细胞壁的功能包括:①保持细胞外形,提高机械强度;②抑制机械和渗透损伤(革兰氏阳性菌的细胞壁能耐受20kg/cm2的压力);③介导细胞间相互作用(侵入宿主)④;防止大分子入侵;⑤协助细胞运动和生长,分裂和鞭毛运动。

其中还有一些缺壁细菌,分为四类:①L型细菌,是指某些在实验室或宿主体内,通过自发突变,形成细胞壁缺陷的变异菌株;②原生质体,是指在人为条件下(用溶菌酶或青霉素)处理革兰氏阳性细菌,获得的无壁细胞;③球状体,是指在人为条件下,处理革兰氏阴性菌,获得的残留部分细胞壁的细胞;④支原体,是指在进化过程中获得的无壁的原核微生物。

细胞膜

是典型的单位膜结构,厚约8~10nm,外侧紧贴细胞壁,某些革兰氏阴性菌还具有细胞外膜。通常不形成内膜系统,除核糖体外,没有其它类似真核细胞的细胞器,呼吸和光合作用的电子传递链位于细胞膜上。某些行光合作用的原核生物(蓝细菌和紫细菌),质膜内褶形成结合有色素的内膜,与捕光反应有关。某些革兰氏阳性细菌质膜内褶形成小管状结构,称为中膜体(mesosome)或间体(图3-11),中膜体扩大了细胞膜的表面积,提高了代谢效率,有拟线粒体(Chondroid)之称,此外还可能与DNA的复制有关。

细胞质与核质体

细菌和其它原核生物一样,只有拟核,没有核膜,DNA集中在细胞质细菌(7张)中的低电子密度区,称核区或核质体(nuclear body)。细菌一般具有1-4个核质体,多的可达20余个。核质体是环状的双链DNA分子,所含的遗传信息量可编码2000~3000种蛋白质,空间构建十分精简,没有内含子。由于没有核膜,因此DNA的复制、RNA的转录与蛋白质的合成可同时进行,而不像真核细胞那样这些生化反应在时间和空间上是严格分隔开来的。

每个细菌细胞约含5000~50000个核糖体,部分附着在细胞膜内侧,大部分游离于细胞质中。细菌核糖体的沉降系数为70S,由大亚单位(50S)与小亚单位(30S)组成,大亚单位含有23SrRNA,5SrRNA与30多种蛋白质,小亚单位含有16SrRNA与20多种蛋白质。30S的小亚单位对四环素与链霉素很敏感,50S的大亚单位对红霉素与氯霉素很敏感。

细菌核区DNA以外的,可进行自主复制的遗传因子,称为质粒(plasmid)。质粒是裸露的环状双链DNA分子,所含遗传信息量为2~200个基因,能进行自我复制,有时能整合到核DNA中去。质粒DNA在遗传工程研究中很重要,常用作基因重组与基因转移的载体。

胞质颗粒是细胞质中的颗粒,起暂时贮存营养物质的作用,包括多糖、脂类、多磷酸盐等。

其他结构

许多细菌的最外表还覆盖着一层多糖类物质,边界明显的称为荚膜(capsule),如肺炎球菌,边界不明显的称为粘液层(slime layer),如葡萄球菌。荚膜对细菌的生存具有重要意义,细菌不仅可利用荚膜抵御不良环境;保护自身不受白细胞吞噬;而且能有选择地粘附到特定细胞的表面上,表现出对靶细胞的专一攻击能力。例如,伤寒沙门杆菌能专一性地侵犯肠道淋巴组织。细菌荚膜的纤丝还能把细菌分泌的消化酶贮存起来,以备攻击靶细胞之用。

鞭毛是某些细菌的运动器官,由一种称为鞭毛蛋白(flagellin)的弹性蛋白构成,结构上不同于真核生物的鞭毛。细菌可以通过调整鞭毛旋转的方向(顺和逆时针)来改变运动状态。

菌毛是在某些细菌表面存在着一种比鞭毛更细、更短而直硬的丝状物,须用电镜观察。特点是:细、短、直、硬、多,菌毛与细菌运动无关,根据形态、结构和功能,可分为普通菌毛和性菌毛两类。前者与细菌吸附和侵染宿主有关,后者为中空管子,与传递遗传物质有关。

芽孢

芽孢是细菌的休眠体,对不良环境有较强的抵抗能力。小而轻的芽孢还可以随风四处飘散,落在适当环境中,又能萌发成为细菌。细菌快速繁殖和形成芽孢的特性,使它们几乎无处不在。

相关新闻

人民网芝加哥8月3日电 美国佛罗里达州墨西哥湾沿岸的温暖海水中生活着一种致命的细菌,今年7月已造成三人因此丧生,另有10人因感染此类细菌接受治疗。据悉,每年夏天是这种细菌数量都大增,目前正是其爆发期。

美佛罗里达海滨“吃人肉细菌

美佛罗里达海滨“吃人肉细菌 美疾病控制中心称,这种名为创伤弧菌(Vibrio vulnificus)的细菌可通过人体表面伤口,或者是游泳者吞咽海水而进入人体内繁殖作乱。其感染后的症状包括呕吐、发烧、腹泻、低血压、肿胀和疼痛等,需要尽快使用抗生素治疗。

虽然多数游泳者不会受上述细菌影响,可一旦感染,患者体表伤口附近的肌肉组织将被细菌“杀死和吃掉”。免疫系统功能低下的人(如肝肾功能不全者)最容易感染这种致命的细菌。另外,吃没有煮熟的贝类(如牡蛎)也可能造成感染。

当地医疗机构表示,治疗此类细菌感染并不困难,可一旦拖延治疗,它们就会造成患者截肢和其他严重后果。因此,在佛罗里达游泳后,需尽快将全身冲洗干净。当地每年都有将近100人感染此类细菌,其中大约三分之一的患者丧生。

除佛罗里达外,美国南部的阿拉巴马、路易斯安那、密西西比和德克萨斯也有这种细菌存在。在其他一些美国南部淡水湖泊中,还生活着一种能从鼻腔进入大脑,并将大脑组织“吃掉”的致命细菌。炎炎夏日,戏水要小心。

用途与危害

细菌对环境,人类和动物既有用处又有危害。一些细菌成为病原体,导致了破伤风、伤寒、肺炎、梅毒、霍乱和肺结核。在植物中,细菌导致叶斑病、火疫病和萎蔫。感染方式包括接触、空气传播、食物、水和带菌微生物。病原体可以用抗菌素处理,抗菌素分为杀菌型和抑菌型。

细菌通常与酵母菌及其他种类的真菌一起用于酦酵食物,例如在醋的传统制造过程中,就是利用空气中的醋酸菌(Acetobacter)使酒转变成醋。其他利用细菌制造的食品还有奶酪、泡菜、酱油、醋、酒、优格等。细菌也能够分泌多种抗生素,例如链霉素即是由链霉菌(Steptomyces)所分泌的。

细菌能降解多种有机化合物的能力也常被用来清除污染,称做生物复育(bioremediation)。举例来说,科学家利用嗜甲烷菌(methanotroph)来分解美国佐治亚州的三氯乙烯和四氯乙烯污染。

细菌也对人类活动有很大的影响。例如奶酪及优格的制作、部分抗生素的制造、废水的处理等,都与细菌有关。在生物科技领域中,细菌有也着广泛的运用。

细菌发电

生物学家预言,21世纪将是细菌发电造福人类的时代。说起细菌发电,可以追溯到1910年,英国植物学家利用铂作为电极放进大肠杆菌的培养液里,成功地制造出世界上第一个细菌电池。1984年,美国科学家设计出一种太空飞船使用的细菌电池,其电极的活性物质是宇航员的尿液和活细菌。不过,那时的细菌电池放电效率较低。到了20世纪80年代末,细菌发电才有了重大突破,英国化学家让细菌在电池组里分解分子,以释放电子向阳极运动产生电能。其方法是,在糖液中添加某些诸如染料之类的芳香族化合物作为稀释液,来提高生物系统输送电子的能力。在细菌发电期间,还要往电池里不断地充气,用以搅拌细菌培养液和氧化物质的混合物。据计算,利用这种细菌电池,每100克糖可获得1352930库仑的电能,其效率可达40%,远远高于使用的电池的效率,而且还有10%的潜力可挖掘。只要不断地往电池里添入糖就可获得2安培电流,且能持续数月之久。

利用细菌发电原理,还可以建立细菌发电站。在10米见方的立方体盛器里充满细菌培养液,就可建立一个1000千瓦的细菌发电站,每小时的耗糖量为200千克,发电成本是高了一些,但这是一种不会污染环境的"绿色"电站,更何况技术发展后,完全可以用诸如锯末、秸秆、落叶等废弃的有机物的水解物来代替糖液,因此,细菌发电的前景十分诱人。

各发达国家如八仙过海,各显神通:美国设计出一种综合细菌电池,是由电池里的单细胞藻类首先利用太阳光将二氧化碳和水转化为糖,然后再让细菌利用这些糖来发电;日本将两种细菌放入电池的特制糖浆中,让一种细菌吞食糖浆产生醋酸和有机酸,而让另一种细菌将这些酸类转化成氢气,由氢气进入磷酸燃料电池发电;英国则发明出一种以甲醇为电池液,以醇脱氢酶铂金为电极的细菌电池。

而且,各种不同的细菌电池相继问世。例如有一种综合细菌电池,先由电池里的单细胞藻类利用日光将二氧化碳和水转化成糖,然后再让细菌利用这些糖来发电。还有一种细菌电池则是将两种细菌放入电池的特制糖浆中,让一种细菌吞食糖浆产生醋酸和有机酸,再让另一种细菌将这些酸类转化成氢气,利用氢气进入磷酸燃料电池发电。

人们还惊奇地发现,细菌还具有捕捉太阳能并把它直接转化成电能的"特异功能"。美国科学家在死海和大盐湖里找到一种嗜盐杆菌,它们含有一种紫色素,在把所接受的大约10%的阳光转化成化学物质时,即可产生电荷。科学家们利用它们制造出一个小型实验性太阳能细菌电池,结果证明是可以用嗜盐性细菌来发电的,用盐代替糖,其成本就大大降低了。由此可见,让细菌为人类供电已不是遥远的设想,而是不久的现实。

细菌益肠胃

身体大肠内的细菌靠分解小肠内部的废弃物生活。这些东西由于不可消化,人体系统拒绝处理它们。这些细菌自己装备有一系列的酶和新陈代谢的通道。这样,它们能够继续把遗留的有机化合物进行分解。它们中的大多数的工作都是分解植物中的碳水化合物。大肠内部大部分的细菌是厌氧性的细菌,意思就是它们在没有氧气的状态下生活。它们不是呼出和呼入氧气,而是通过把大分子的碳水化合物分解成为小的脂肪酸分子和二氧化碳来获得能量。这一过程称为“发酵”。

一些脂肪酸通过大肠的肠壁被重新吸收,这会给我们提供额外的能源。剩余的脂肪酸帮助细菌迅速生长。其速度之快可以使它们在每20分钟内繁殖一次。因为它们合成的一些维生素B和维生素K比它们需要的多,所以它们非常慷慨地把多余的维生素供应给它们这个群体中其他的生物,也提供给你——它们的宿主。尽管你不能自己生产这些维生素,但你可以依靠这些对你非常友好的细菌来源源不断供应给你。

科学家们刚刚开始明白这一集体中不同的细菌之间的复杂关系,以及它们同人这个宿主之间的相互作用。这是一个动态的系统,随着宿主在饮食结构和年龄上的变化,这一系统也做出相应的调整。你一出生就开始在体内汇集你所选择的细菌的种类。当你的饮食结构从母乳变为牛奶,又变成不同的固体食物时,你的体内又会有新的细菌来占据主导地位了。

积聚在大肠壁上的细菌是经历过艰难旅程后的幸存者。从口腔开始经过小肠,他们受到消化酶和强酸的袭击。那些在完成旅行后而安然无恙的细菌在到达时会遇到更多的障碍。要想生长,它们必须同已经住在那里的细菌争夺空间和营养。幸运的是,这些“友好的”细菌能够非常熟练地把自己粘贴到大肠壁上任何可利用的地方。这些友好的细菌中的一些可以产生酸和被称为“细菌素”的抗菌化合物。这些细菌素可以帮助抵御那些令人讨厌的细菌的侵袭。

那些友好的细菌能够控制更危险的细菌的数量,增加人们对“前生命期”食物的兴趣。这种食物含有培养菌,酸奶就是其中的一种。在你喝下一瓶酸奶的时候,检查一下标签,看一看哪种细菌将会成为你体内的下一批客人。这就是益生菌。

识别身份

2010年3月,据《中国日报》报道,美国科学家发现,生长在每个人手上的细菌也是独一无二的!警方通过辨识它们,同样可以获得破案线索。

美国科罗拉多大学的科学家开展了一项研究,他们分别从三个人的指尖与他们个人电脑的键盘和鼠标上采集细菌样本,然后又从数量众多的,他们未接触过的键盘、鼠标上采集细菌样本。经过对这些样本的DNA比较,科学家们发现,在三人未接触过的电脑部件上找不到存活于三人双手上的细菌。科学家还发现,在室温条件下,手上的细菌离开人体还可以存活两周左右。另外,细菌繁殖力非常强大,即使我们用杀菌力超强的香皂洗手,它们也能在几小时内“死灰复燃”。

细菌是谁发现的

列文虎克,英文名Antony van Leeuwenhoek (1632.10.24-1723.08.26 )荷兰显微镜学家、微生物学的开拓者,生卒均于代尔夫特。由于勤奋及本人特有的天赋,他磨制的透镜远远超过同时代人。他的放大透镜以及简单的显微镜形式很多,透镜的材料有玻璃、宝石、钻石等。其一生磨制了400多个透镜,有一架简单的透镜,其放大率竟达270倍。主要成就:首次发现微生物,最早纪录肌纤维、微血管中血流。