簪珥

簪珥,读音为zān ěr,汉语词汇,释义为发簪和耳饰。古代多为高贵妇女的首饰。

- 中文名称 簪珥

- 拼音 zān ěr

- 簪 用来绾住头发的一种首饰。

- 珥 用珠子或玉石做的耳环。

词语

簪珥

拼音

zān ěr

引证解释

发簪和耳饰。古代多为高贵妇女的首饰。

《管子·轻重甲》:"簪珥而辟千金者,璆琳琅玕也。"

《史记·外戚世家》:"帝谴责钩弋夫人。夫人脱簪珥叩头。"

宋 苏轼 《以屏山赠欧阳叔弼》诗:"屏山辍赠子,莫遣污簪珥。"

明宋濂《宁海林贞妇方氏墓志铭》:"训饬诸子从师问学,束修不足,脱簪珥继之。"

明 冯梦龙 《喻世明言》第一卷:"陈大郎拣几吊极粗极白的珠子和那些簪珥之类,做一堆儿放着,道:'这些我都要了。'"

清 蒲松龄 《聊斋志异·甄后》:"有美人入,簪珥光采;从者皆宫妆。"

引证解释

《说文》"珥,瑱也。"又说:"瑱,以玉充耳者。"瑱是古时的一种耳饰,是有"华夏特色"的耳饰.在"不毁伤发肤"的理念下,西汉之前不论男女都不流行穿耳孔。瑱有男女式两种,男子的瑱则多称为"充耳""纩"。女子的瑱,较有特色的则是"簪珥"了----将悬有瑱的丝绳系于发簪之首,插簪于髻,悬于耳际,故名。

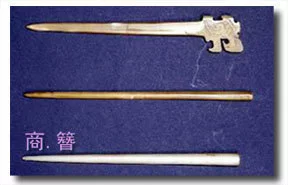

古妇人簪珥

古妇人簪珥 《诗经 墉风 君子偕老》在刻画卫宣姜时写道:"鬒发如云,不屑髢也,玉之瑱也,象之揥也。"

《后汉书·舆服志》记叙妃嫔的助蚕服:"纯缥上下深衣制,大手结(髻)、黑玳瑁,又加簪珥。"可见,在耳坠没有流行的时代,簪珥是耳饰的主流。

清 田兰芳《明河南参政袁公墓志铭》:"公(袁可立子袁枢)前室之子赋诚令沁源,代民偿逋赋,破家犹不足,淑人自脱簪珥。"

女子褪去簪珥的行为是谢罪的意思.周宣王因一度沉溺安逸、荒疏国政,他的姜后自褪簪珥长跪于永巷,以劝政其夫君。此举后,周宣王果然励精图治,开创了周室的中兴局面;汉武帝晚年欲立勾弋夫人之子为太子,又怕子幼母少,女主姿意乱国,于是赐勾弋死,勾弋夫人便"脱簪珥叩头",武帝喝道:"引持去,送掖庭狱!"夫人还顾,武帝吼道,"趣行,女不得活!"夫人用白陵自缢身亡。

从史料记载上看, "簪"总是和"珥"并称。

《史记·外戚世家》记汉武帝欲施罪于钩弋夫人,"夫人脱簪珥叩头。"汉刘向 《列女传·周宣姜后》:" 宣王尝早卧晏起,后夫人不出房, 姜后脱簪珥,待罪於永巷。"后世将此简称为"脱簪",比如《明史·左光斗传》中左光斗上疏请李选侍移宫便称:"选侍事先皇无脱簪戒旦之德,於殿下无拊摩养育之恩。"脱簪珥,是表示谢罪请命的意思,《说文》云"珥,瑱也",又说:"瑱,以玉充耳者。"冕服中的悬瑱,意在提醒帝王"不欲使人妄听自镇重也。",个人认为这里的耳珰与后世的穿耳施珠并不相同,穿耳施珠,很长时间内并不为中原所好,特别是秦汉唐阶段,既然穿耳一直被认为是"蛮夷所为","贱者之事"(《留青日记》),人们就没有理由非要用某种变通的方式将他引入礼服体系,这未免有些自相矛盾。何况当时的中原女子大都不穿耳,从现在发现的耳珰看,他们通常都是圆柱形,两边为喇叭口,可用绳子穿系,这当然是源自商周时代那种带喇叭口的耳饰,由形观义,亦是要人戒听谨慎。接着耳珰逐渐失去它本来的涵义,而偏向了装饰性,如东汉魏晋时代,垂珠耳珰颇为流行,但从当时的诗句中可以看出,中原女子在佩戴耳珰时,并未采用穿耳的方式,诸如晋傅玄《艳歌行·有女篇》中说:"头安金步摇,耳系明月珰。"《陌上桑》中说的"头上髪堕髻,耳中明月珠",还有南朝诗歌《孔雀东南飞》说"腰若流执素,耳著明月珰",这里的耳珰,显然已经脱离了最早珰的形式,而改用垂珠,反之,若果然是穿耳,古人通常会交待的很清楚,比如张籍的《蛮中》诗:"玉环穿耳谁家女?"还有《昆仑儿》诗:"金环欲落曾穿耳",均不是对汉人而言。