窣堵波

窣堵波【sū dǔ bō ㄙㄨ ㄉㄨˇ ㄅㄛ 】,又称窣堵坡,音译自梵文的स्तूप(stūpa),是源于印度的塔的一种形式,在印度、巴基斯坦、尼泊尔等南亚国家及东南亚国家比较普遍。

- 中文名称 窣堵波

- 外文名称 sū dǔ bō ㄙㄨ ㄉㄨˇ ㄅㄛ

- 别名 窣堵坡

- 源于 印度

- 类型 塔的一种形式

起源

印度的窣堵坡原是埋葬佛祖释迦牟尼火化后留下的舍利的一种佛教建筑,窣堵坡就是坟冢的意思。开始为纪念佛祖释迦牟尼,在佛出生、涅盘的地方都要建塔,随着佛教在各地的发展,在佛教盛行的地方也建起很多塔,争相供奉佛舍利。后来塔也成为高僧圆寂后埋藏舍利的建筑。

唐高僧玄奘在《大唐西域记》中记述:"拘尸那揭罗国,城郭颓废,邑里萧条,故城砖基,周十余里,居人稀旷,闾巷荒芜。城西三四里,渡恃多伐底河。西岸不远,至娑罗林,起树类槲(音胡),而皮青白,叶甚光润。四树特高,如来寂灭之所也。其大砖精舍中,作如来涅盘之像,北首而卧。傍有窣堵波,无忧王所建,基虽倾陷,尚高二百余尺,前建石柱,以记如来寂灭之事。"

窣堵波的形式

关于窣堵坡的形式,许多佛经都有记载,其中律部《根本说一切有部毗奈耶杂事》中记载:"我今欲于显敞之处以尊者(指舍利弗)骨起窣堵波。得使众人随情供养。佛言长者随意当作。长者便念。云 何而作。佛言应可用砖两重作基。次安塔身上安覆钵。随意高下上置平头。高一二尺方二三尺。准量大小中竖轮竿次着相轮。其相轮重数。或一二三四 乃至十三。次安宝瓶。长者自念。唯舍利子得作如此窣堵波耶。为余亦得。即往白佛。佛告长者若为如来造窣堵波者。应可如前具足而作。若为独觉勿安宝瓶。若阿罗汉相轮四重。不还至三。一来应二。预流应一。凡夫善人但可平头无有轮盖。"

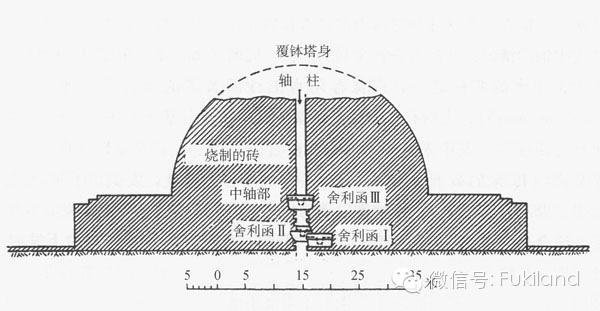

窣堵波的基本形制是用砖石垒筑圆形或方形的台基,周围一般建有右绕甬道,设一圈围栏 ,分设4座塔门 ,围栏和塔门上装饰有雕刻 。 在台基之上建有一半球形覆钵 , 即塔身,梵文称anda,塔身外砌石,内实泥土,埋藏石函或硐函等舍利容器。

随着佛教传入各国,窣堵波的建筑形制与当地文化风俗融合,呈现出各有特色的形态。

传入中国

汉代时传入中国时与中国本土的建筑相结合形成了中国的塔,中国楼阁式塔是中国木构重楼与印度的"窣堵坡"相结合的产物。