石晓磊

石晓磊,作品被义务博物馆、深圳华美术馆馆藏,艺评网合作艺术家。

- 中文名 石晓磊

- 性别 男

- 国籍 中国

- 毕业院校 南京艺术学院美术学院

- 职业 画家

教育经历

2007年,本科毕业于南京艺术学院美术学院,师从杨春华、周一清教授;

2013年,考入中央美术学院造型学院硕士研究生,师从陈琦教授;

2016年,硕士研究生毕业于中央美术学院造型学院版画系,师从于陈琦教授。

参展记录

2012年

当代艺术新人展,上海莫干山路艺术区;

2013年

新人群展,北京798艺术区;

2014年

广州国际小版画展;

第十二届全国美展北京入围;

央美优秀研究生作品展,今日美术馆;

2015年

第二十一届全国版展重庆入围;

北京市优秀研究生作品展,北京炎黄艺术馆;

北京798悦美术馆优秀版画作品展;

2016年

浙江省义务国际美展,八大美院优秀研究生联展;

北京虚苑版画新锐展;

夏季北京尚巴艺术空间“想象的印记”版画推介展,策展人:王涛;

发声—中央美术学院研究生毕业展,作品馆藏。

艺术评论

一江春水向东流

——浅谈青年艺术家石晓磊的版画创作

文/石冠哲

在中国,不同地域之间千百年来积淀的环境和社会差异造就了各地文化气质的分野,所谓“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,这种地方文化气质上的特征反映在人的身上就是“一方水土养一方人”。诚如法国艺术史家丹纳(Taine)在其著作《艺术哲学》中所指出,“美学本身便是一种实用植物学,不过对象不是植物,而是人的作品”。这也恰是环境决定论在艺术家身上,在艺术作品的形态上最为直观的反映。

艺术家石晓磊的成长环境和求学经历从一定程度上印证着上述的论断。作为一名石头城下土生土长的南京人,他先后在南京艺术学院和中央美术学院完成版画专业本科和硕士阶段的研习。从南京到北京,由秦淮之滨到长城脚下,艺术家的求学路径一方面坚持不懈地追逐着中国最高美术学府,另一方面也切身感受着南北文化的异同。从中国美术史和美学史的发展角度来看,江南北国的文化区隔早已延绵千年,从北宋李成范宽的高头大山到南宋马远夏圭的一角半边,明代董其昌又倡“南北宗说”,南北艺术的趣味差异经此成为两种文化最明显的特征。石晓磊近年来在北京进行的一系列版画创作从内容和语言层面出发,恰恰体现了江南文化,更确切地说,是南京这个城市文化对于艺术家的影响。

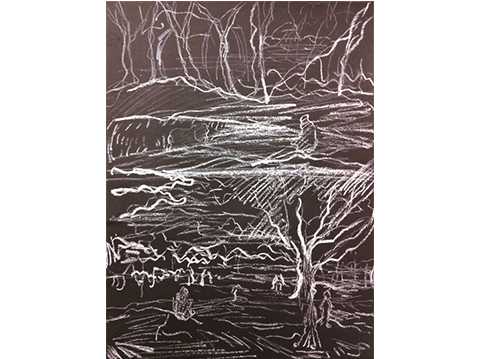

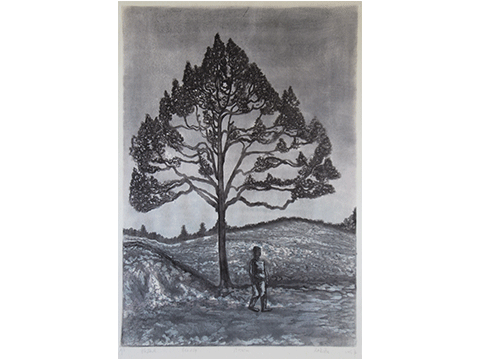

石晓磊作品的主要形态以黑白木刻和水印木刻为主。前者注重木刻语言的探索,后者讲究版画气息的把握。艺术家对这两种版画类型的题材思考,应该说都围绕着一个主要的中心,那就是家乡南京的风物。黑白版画“石头城故事”系列是为个中代表。在这个系列中,南京城墙和徘徊于城墙脚下的当代人作为当地文化象征的显性符号,成为艺术家此系列创作中反复出现的叙事形象。在其水印木刻作品中,“江南”作为一种文化概念更加贴合地植入到作品的表现内容中。在《又见后湖》中,艺术家对于南京后湖风景进行了抓拍式的速写;在《离别的预感》中,白墙黑瓦把观者瞬间拉到了江南水乡的情境。我们可以发现,无论是黑白木刻还是水印版画,这种“叙事化的江南”一以贯之地出现在艺术家的创作中。从这个意义上说,石晓磊的版画作品和目前中国当代艺术中颇为流行的一股回望传统、寻找江南的艺术风潮产生了有趣地共鸣。然而值得注意地是,石晓磊的“江南”有与之拉开了距离。它们并非刻意为之的跟风之作,而是对于以往生活记忆的再发掘和对江南文化意象的直抒胸臆。这样看来,艺术家在经过北京的艺术历练后,毅然决然地回到南方开启个人艺术创作的新阶段实质上是对于南方故土的文化认同和追求,同时也是对于个人艺术气质的再肯定。在这样一种追寻的过程中,“江南”的影子应该会在石晓磊艺术中越发明显。

2016年5月

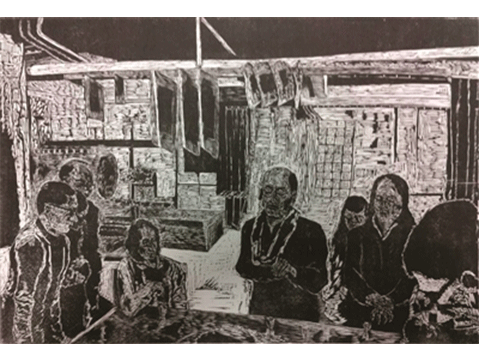

作品欣赏

老王的课堂 老王的课堂 |  创作随笔 创作随笔 |  午夜微风 午夜微风 |