白薯莨

白薯莨,是薯蓣属多年生有刺藤本,长达30m;块茎大小不一,卵形或长卵形,外表褐色,散生须根,断面鲜时白色。

- 中文名称 白薯莨

- 拉丁学名 Dioscorea hispida Dennst.

- 别称 榜薯、野葛薯、大力王、山仆薯、板薯、脚板薯

- 界 植物界

- 门 被子植物门

植物简介

中国植物志:16(1):099

英文植物志:24:290

种别名 :榜薯、野葛薯、大力王、山仆薯、板薯、脚板薯

形态特征

植株

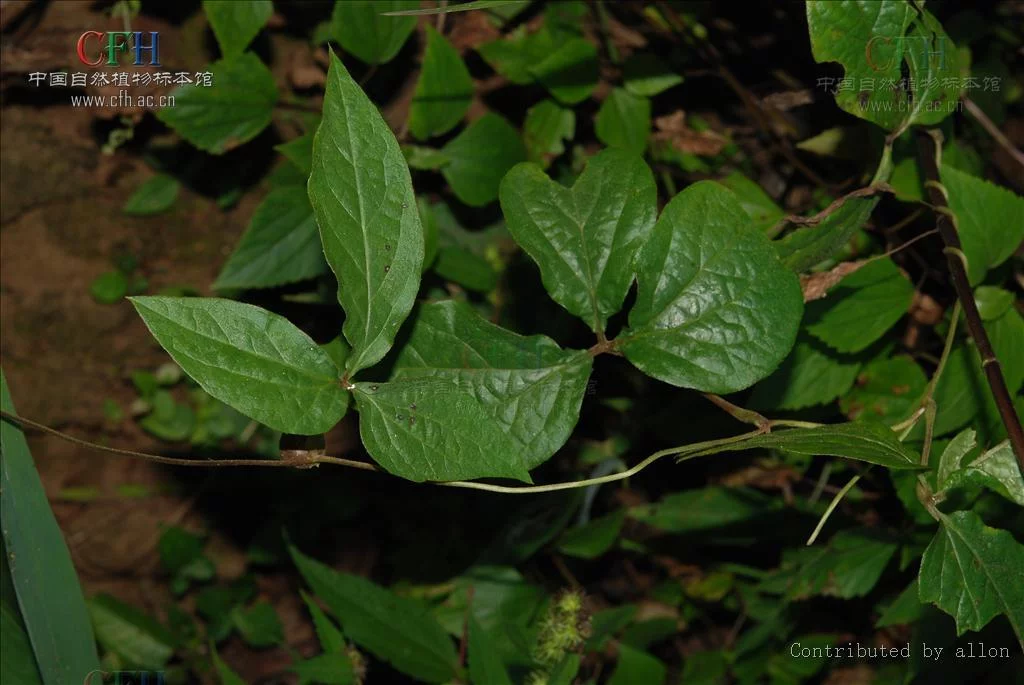

缠绕草质藤本。

茎叶

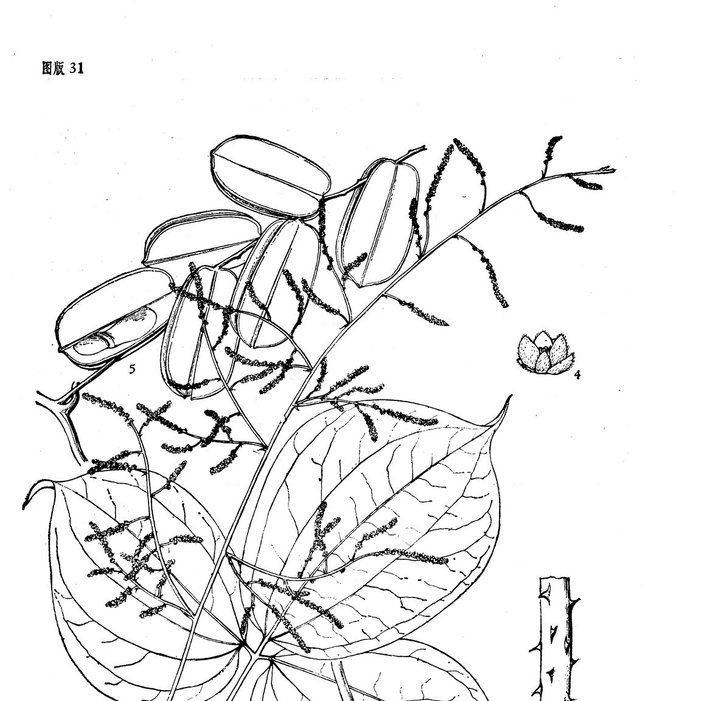

块茎大小不一,卵形、卵圆形,或不规则,外皮褐色,有多数细长须根,断面新鲜时白色或微带蓝色。

茎粗壮,圆柱形,长达30米,有三角状皮刺,初有柔毛,后渐变无毛。

掌状复叶有3小叶,顶生小叶片倒卵圆形、倒卵状椭圆形或椭圆形,长6-12厘米,宽4-12厘米,或更长而宽,侧生小叶片较小,斜卵状椭圆形或近宽长圆形,偏斜,顶端骤尖,全缘,表面稍有柔毛或近无毛,背面疏生柔毛;叶柄长达30厘米,密生柔毛。

花

雄花序长可达50厘米,穗状花序排列成圆锥状,密生绒毛;雄花外轮花被片小,内轮较大而厚;雄蕊6,有时不全部发育。

果

蒴果三棱状长椭圆形,硬革质,长3.5-7厘米,宽2.5-3厘米,密生柔毛;种子两两着生于每室中轴顶部,种翅向蒴果基部伸长。

花果期

花期4-5月,果期7-9月。

生长环境

分布于福建、广东、广西、云南、西藏昌都和波密。

生于海拔1500米以下的沟谷边灌丛中或林边;野生或栽培。

印度至马来西亚也有栽培。

主要价值

【来源】薯蓣科薯蓣属植物白薯莨Dioscorea hispida Dennst.,以块茎入药。全年可采,洗净切片,晒干。

【性味归经】甘,凉。有毒。该物种为中国植物图谱数据库收录的有毒植物,其毒性为云南民间反映有毒。

【功能主治】解毒消肿,去瘀止血。外用治疮痈肿毒,跌打扭伤,外伤出血。

【用法用量】鲜品适量,捣烂敷或煎水洗患处。

【摘录】《全国中草药汇编》

毒理毒性

毒性

云南民间反映有毒。中毒症状与黄独相似,小鼠腹腔注射10g/kg块根的水提取物,1-3分钟后出现颤抖,狂跳而死;1g/kg块根的酸水提取物,出现活动减少、呕吐状,5-10分钟死亡[A-25]。

化学成分

根含有毒成分薯蓣碱(dioscorine)(31-2)和薯蓣次碱(dioscorecine),属于含内酯环的托品类生物碱。

具有扩瞳和局部麻醉作用,对中枢神经系统有类似印防己毒素的作用,但作用较弱,严重者麻痹中枢而引起死亡,小鼠腹腔注射薯蓣碱的LD50为60mg/kg[1]。

药理作用

薯蓣碱味苦有毒,结构与可卡因相似,作用亦有些类似。它对大鼠、小鼠均可引起印防己毒素样惊厥,在接近惊厥剂量时有某些催醒作用;皮内注射对豚鼠有局部麻醉作用;能增强肾上腺素对麻醉猫的升压作用;在离休豚鼠回肠标本上,有抗乙酰胆碱的作用;对正常大鼠有抗利尿作用,1mg相当100微单位垂体后叶素;对小鼠腹腔注射半数致死量为60mg/kg。薯蓣皂甙(Dioscine)为薯蓣碱之二氢异构体,作用性质相似,但较弱。

【毒性】 对小鼠之半数致死量为100mg/kg;水溶液不稳定。