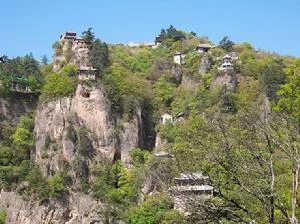

甘肃平凉崆峒山

甘肃崆峒山位于甘肃省平凉市城西12公里处,东瞰西安,西接兰州,南邻宝鸡,北抵银川,是古丝绸之路西出关中之要塞 。

崆峒山,位于甘肃省平凉市,是丝绸之路西出关中之要塞。自古就有“中华道教第一山”之美誉。西接六盘山,东望八百里秦川,南依关山,北峙萧关,泾河与胭脂河南北环抱,交汇于望驾山前,海拔高度在1456—2123.5米之间,垂直高度为667.5米,主峰海拔2123米,森林覆盖率达95%以上,总面积83.6平方千米。

- 中文名 甘肃平凉崆峒山

- 主峰海拔 2123米

- 动物 300余种

- 各类植物 1000多种

- 地理位置 甘肃平凉市崆峒区西郊15千米

山系概况

崆峒山位于甘肃平凉市崆峒区西郊15千米处。东起太统山的二道沟、花炮岭和泾河地区的柳树沟,西至宁夏的泾源县县界,南达大阴山、十万沟,北至大象山,总面积83.6平方千米,主峰海拔2123.3米。区内发现有三叶虫、笔石等古生物化石,受差异风化、水冲蚀、崩塌等外动力作用,形成了黄土高原上独有的石柱峰林等丹霞地貌及地质构造遗迹,具有极高的观赏价值和重要的科研价值 。东瞰西安,西接兰州,南邻宝鸡,北抵银川,是古丝绸之路西出关中之要塞,自古有“西来第一山”、“西镇奇观”、“崆峒山色天下秀”之美誉。

根据气候区划分,崆峒山属温带半湿润大陆性季风气候,年均气温8.6℃,年平均降水量511.1毫米(多集中在7—9月),年蒸发量为1430毫米左右,是降水量的2倍多。

地质特点

地形地貌

根据地质学家的考证,在中世纪发生的一次强烈造山运动中,使今崆峒山及东北、西南一带产生了一个山间盆地,雨水不断冲刷的黏土、砂石积聚到盆地中沉积,在高温高压的条件下,被胶结成紫红色砾石,称为崆峒山砾岩。到了侏罗纪初期,这个区域又受到地质运动的作用,地壳上升,产生许多新的沟谷和山峰,经过长期的风雨侵蚀,流水切割,形成了各种奇特秀丽的丹霞地貌。崆峒山的丹霞地貌丰富多彩,以顶平、身陡、麓缓为基本特征,并且它还是所发现的时代最古老的紫红色岩层所形成的丹霞地貌。

地质背景

崆峒山位于北祁连褶皱带东缘,鄂尔多斯盆地西侧,贺兰褶皱带的南段,区内未见岩浆活动的痕迹,是一个较稳定的区块。区内地层主要为寒武系、奥陶系、二叠系、三叠系和白垩系组成,褶皱轴和冲断面走向近SN或NNW向,构成南北向分布的贺兰褶皱带地质构造格局,表现为3条互为平行的由一系列走向SN或北偏西的褶皱轴和冲断面组成的复式背斜,在店洼—太统山—大台子复背斜和小黄峁山—三关口—沙南复背斜之间,形成古城—崆峒山—宋庄复向斜槽地,地貌上属于贺兰褶皱带南部雄峻高峰与凹陷沟谷相间地貌。崆峒山在奥陶纪晚期,遭受东西向挤压,开始褶皱隆起,形成贺兰褶皱带雏形,缺失志留系、泥盆系沉积,期间地壳发生多次颤动性升降,几度出现沉积间断,在奥陶纪古地形风化面上不整合沉积有石炭系、二叠系陆相含煤碎屑岩建造以及其后相继生成的三叠系、白垩系巨厚层陆相碎屑沉积建造。二叠纪、三叠纪时期,古地理表现为内陆盆地,沉积了一套巨厚层陆相粗碎屑沉积,受印支运动的影响,地壳运动强烈,每一个沉积旋回颜色为紫红色—灰绿色—灰色—紫红色,说明气候由干热转为温湿又转为干热,从氧化环境到还原环境又变为氧化环境。白垩纪早期仍为山地,到中期本区大幅度下沉,形成了快速堆积的山前盆地,接受了巨厚的砾岩、砂砾岩山麓相堆积,晚期地壳运动超于平静,接受了以湖相为主的泥岩、泥页岩等,属于一种还原环境下的细碎屑岩沉积;末期,盆地抬升,湖水由南向北和西北方向退出,结束了盆地的地质历程。

地质形成

崆峒山为太统山复式背斜的西南翼,受强烈的构造运动影响,区内地层特别是白垩系发生了一系列的断裂和褶皱,派生节理十分发育,主要的5组节理构成“X”节理组合,将岩体切割成不同的块体,形成陡壁悬崖,为地质遗迹的形成奠定了基础。出露的不同时代的地层岩性差异较大,软硬相间,砾岩成分多为石灰岩,胶结不均匀,使岩石抗风化能力和抗溶蚀能力差异较大,为地质遗迹的塑造起了重要作用。

崆峒山白垩系砂岩、砂砾岩构造裂隙、节理十分发育,在风化作用下形成众多的峰林、石柱等丹霞地貌景观;由于沉积环境的不同,形成了砂泥岩中不同色调的平行层理,成为独特的具有较高观赏价值的地质遗迹:崆峒山分布着诸多的峰林石柱、陡壁悬崖,在降水、风化等外动力地质作用下,发生崩塌,巨大的岩块堆砌在一起,形成堆积地质遗迹。

地学价值

崆峒山地质遗迹以丹霞地貌为主,分布范围达20多平方千米,规模宏大且集中连片,是西北黄土高原上罕见的、不可再生的自然地理、地貌景观,各种地貌要素齐全,微地貌景观丰富多样,褶曲、断层、节理、裂隙等地质现象典型清晰,地层沉积韵律特征明显,有丰富的延长群和六盘山植物化石群,是研究中生代沉积古地理、古气候、丹霞地貌形成与演化的绝佳科学研究场所,也是展示海陆变迁、褶皱隆起、沉积建造等地学内容的科普基地。

主要山峰

崆峒山峰众多,有大小山峰数十个。最高峰为香山,海拔2123米;主峰是马鬃山,海拔2025米,叠居于五台之上;东、西、南、北、中五台,中台突起,诸台环列,形似莲花。中台是崆峒山的中心,海拔1894米,地势平坦宽广,视野开阔。崆峒南与仰驾山相望,中间峡谷为前峡,泾河从中流出,声若弹筝,故又名弹筝峡。北与马屯山对峙,中间峡谷为后峡,胭脂河从中流出,出山时形成胭脂川,在崆峒山前汇入泾河。

主要景点

崆峒山

秦汉时期,崆峒山已有了人文景观。历代陆续兴建,亭台楼阁,宝刹梵宫,庙宇殿堂,古塔鸣钟,遍布诸峰。明、清时期,人们把山上名胜景观称为“崆峒十二景”:香峰斗连、仙桥虹跨、笄头叠翠、月石含珠、春融蜡烛、玉喷琉璃,鹤洞元云、凤山彩雾、广成丹穴、元武针崖、天门铁柱、中台宝塔。基本恢复了历来所称的“九宫八台十二院”中四十二处建筑群。

崆峒山素有八台九宫十二院四十二座建筑群七十二处石府洞天,被誉为西北的道、佛宗教圣地。据史书记载,崆峒山在隋朝统一之后获得了一个安定时期,于是唐朝便有僧人、道士先后开创寺院和宫观,其后,经宋、元、明、清直到民国,历代皆有兴建或重建。据史书记载,鼎盛时期,琳宫梵刹达42处,房屋650余间。其显要者有“八台九宫十二院”。八台指的是东、西、南、北、中五台以及八仙台、灵龟台、赵时春读书台;九宫指的是问道宫、王母宫、紫霄宫、飞升宫、南崖宫、净乐宫、太清宫、遇真宫、子孙宫;十二院指的是舒花寺、法轮寺、宝庆寺、真乘寺、茶庵寺、舍利寺、栖云寺、香山寺、莲花寺、海觉寺、文殊庵、弥陀庵;七十二石府洞天指的是玄鹤洞、广成洞、钻羊洞、朝阳洞、老君洞、金银洞、归云洞、玉女洞、灵官洞、三教洞等。

景区荣誉

2018年1月,被评为甘肃精品景区。

2018年12月,获2018魅力中国城年度魅力文化景区。

2020年4月,入选“2020中国避暑名山榜”。