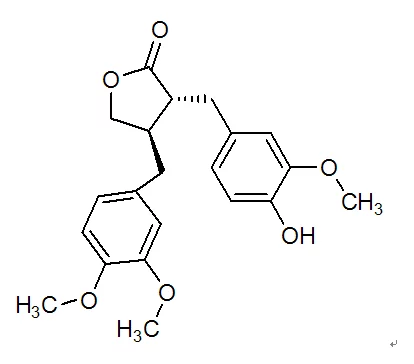

牛蒡子苷元

牛蒡子是中草药。别名:恶实、蝙蝠刺、大力子、鼠粘子、万把钩、老母猪耳朵。性味功效:种子:味辛、苦,性寒,疏散风热,宣肺透疹,散结解毒。根,味苦、辛,性寒,清热解毒,疏风利咽。 临床应用中牛蒡子与其他中药组成复方制剂治疗肺癌、大肠癌及其他转移性癌,发现有癌肿消失或缩小的现象,并能延长生存期。本药也用于热毒壅盛、气血瘀结的咽喉部肿瘤。此外,还常用治疗感冒、咽喉红肿、流行性腮腺炎、疹出不透、痈疖疮疡、湿疹等。

牛蒡子苷元是牛蒡的活性成分。

- 中文名称 牛蒡子苷元

- 别称 牛蒡苷元

- 英文名称 arctigenin

- 分子式 C21H24O6

- 分子量 372.4117

物化性质

相对密度:1.227g/cm3

功效

【功用主治-牛蒡子的功效】疏散风热,宣肺透疹,消肿解毒。

治风热咳嗽,咽喉肿痛,斑疹不透,风疹作痒,痈肿疮毒。

①《别录》:明目补中,除风伤。

②《药性论》:除诸风,利腰脚,又散诸结节筋骨烦热毒。

③《食疗本草》:炒过末之,如茶煎三匕,通利小便。

④《本草拾遗》:主风毒肿,诸痿。

⑤《医学启源》:消利咽膈。

《主治秘要》:润肺散气。

⑥李杲:治风湿瘾疹,咽喉风热,散诸肿疮疡之毒,利凝滞腰膝之气。

⑦《纲目》:消斑疹毒。

【用法与用量】内服:煎汤,1.5~3钱;或入散剂。

外用:煎水含漱。

宜忌

《本草经疏》:痘疮家惟宜于血热便秘之证,若气虚色白大便自利或泄泻者,慎勿服之。

痧疹不忌泄泻,故用之无妨。

痈疽已溃,非便秘不宜服。

选方

①疏风壅涎唾多,咽膈不利:牛蒡子(微炒)、荆芥穗各一两,甘草(炙)半两。

并为末,食后夜卧,汤点二钱服,当缓取效。

(《本草衍义》) ②治喉痹:牛蒡子六分,马蔺子八分.上二味捣为散,每空腹以暖水服方寸匕,渐加至一匕半,日再。

(《广济方》) ③治风热闭塞咽喉,遍身浮肿:牛蒡子一合,半生半熟,杵为末,热酒调下一钱匕。

(《经验方》) ④治风热客搏上焦,悬痈肿痛:恶实(炒)、甘草(生)各一两。

上为散,每服二钱匕,水一盏,煎六分,旋含之,良久咽下。

(《普济方》启关散) ⑤治瘄疹不起透:牛蒡子(研细)五钱,柽柳煎汤,调下立透。

(《本草汇言》) ⑥治皮肤风热,遍身生瘾疹:牛蒡子、浮萍等分。

以薄荷汤调下二钱,日二服。

(《养生必用方》) ⑦治风肿斑毒作痒:牛蒡子、玄参、僵蚕、薄荷各五钱。

为末,每服三钱,白汤调下。

(《方脉正宗》) ⑧治痰厥头痛:旋覆花一两,牛蒡子一两(微炒)。

上药捣细罗为散,不计时候,以腊面茶清调下一钱。

(《圣惠方》) ⑨治头痛连睛,并目昏涩不明:牛蒡子、苍耳子、甘菊花各三钱。

水煎服。

(《方脉正宗》) ⑩治风热成历节,攻手指作赤肿麻木,甚则攻肩背两膝,遇暑热或大便秘即作:牛蒡子三两(隔纸炒),新豆豉(炒),羌活(去芦)各一两,干生地黄二两半,黄耆一两半(蜜炙)。

上为细末,汤调二钱服,空心食前,日三服。

(《本事方》牛蒡子散) ⑾治头面风热,或颈项痰毒,风热牙痈:牛蒡子、薄荷、荆芥、山栀、丹皮、石斛、元参、夏枯草,水煎服。

(《疡科心得集》牛蒡解肌汤) ⑿治风龋牙痛:牛蒡子炒,煎水含漱吐之。

(《延年方》) ⒀治吹乳:鼠粘子加麝、酒吞下。

(《袖珍方》) ⒁治便痈:鼠粘子三钱炒,细末,入蜜一匙,净朴硝一匙,温酒空心服。

(《袖珍方》)

临床应用

预防猩红热取牛蒡子炒研成粉,过筛储存备用。

2~5岁每次1克,5~9岁每次1.5克,10~15岁每次2克,成人每次3克,每天3次,饭后用温开水送服,共服2天。

流行期间,除服药预防外,仍应注意控制传染源,切断传播途径等。

临床观察344例,发病者7名;服药后12天内未发病者,计327例,占98%。

一般在接触后3日内服药预防效果较佳,6日后服药的预防效果不佳。

如再次接触需重新再服1次。

服药中未发现不良反应