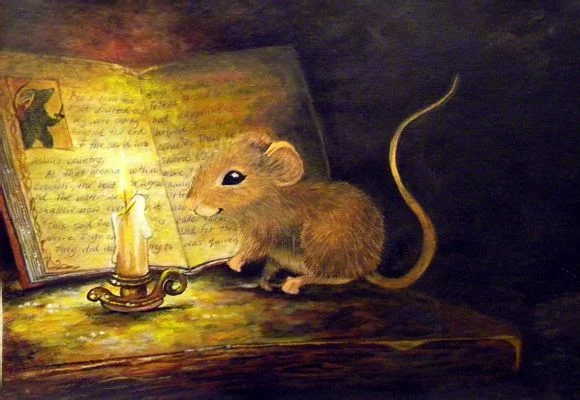

炳烛夜读

题名: 说苑·卷三建本

所属文学时期:秦汉文学

所属朝代: 汉代

作品体裁: 记叙文

- 作品名称 秉烛夜读

- 创作年代 汉代

- 作品出处 《说苑·建本》

- 文学体裁 古文

- 作者 刘向

基本信息

所属文学时期:秦汉文学

所属朝代: 汉代

作品体裁: 记叙文

人物简介

刘向(约公元前77-公元前6)原名刘更生,字子政。西汉经学家、目录学家、文学家。沛县(今属江苏)人。原名更生,字子政。楚元王刘交四世孙。宣帝时,为谏大夫。元帝时,任宗正。以反对宦官弘恭、石显下狱,旋得释。后又以反对恭、显下狱,免为庶人。成帝即位后,得进用,任光禄大夫,改名为"向",官至中垒校慰。曾奉命领校秘书,所撰《别录》,为我国最早的图书公类目录。治《春秋彀梁传》。著《九叹》等辞赋三十 三篇,大多亡佚。今存《新序》、《说苑》、《列女传》等书,《五经通义》有清人马国翰辑本。原有集,已 佚,明人辑为《刘中垒集》。

原文

炳烛①夜读

晋平公②问于③师旷④曰:"吾年七十,欲学,恐已暮矣。"师旷曰:"何不炳烛乎?"平公曰:"安⑤有为人臣而戏⑥其君乎?"师旷曰:"盲臣安敢戏其君乎?臣闻之,少而⑦好⑧学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。炳烛之明,孰与昧行⑨乎?"平公曰:"善哉!"

注释

①炳烛:点燃蜡烛。(先秦时期尚无蜡烛,当时称烛,即是火把、火炬。)

②晋平公(?―公元前532年),姬姓,名彪,晋悼公之子,春秋时期晋国国君,公元前557年―公元前532年在位。

③于:向,对。

④师旷,字子野,山西洪洞人,春秋时著名乐师。他生而无目,故下文自称盲臣。为晋大夫,亦称晋野,博学多才,尤精音乐,善弹琴,辨音力极强。以"师旷之聪"闻名于后世。

⑤安:怎么,哪里。

⑥戏:对……开玩笑 。

⑦而:连词,表并列,译为能够,又能。。

⑧好:喜欢。

⑨昧,昏暗。行,此作并列、行列。昧行,有释在黑暗中行走。

译文

晋平公向师旷问道:"我年龄七十岁了,想要(再)学习,恐怕已经晚了。"师旷说:"为什么不点燃蜡烛呢?"平公说:"哪有作为别人的臣子(的人)戏弄他的君主的啊?"师旷回答:"我哪敢戏弄我的君主啊!我听说,年轻时喜欢学习,如同早上升起的太阳;壮年时喜欢学习,如同中午的太阳;年老时喜欢学习,如同点燃蜡烛的明亮。点燃蜡烛与在黑暗中行走相比,哪一个(更好)呢?"平公说:"说的好啊!"

含义

好学,总不嫌晚。师旷对晋平公说的一番话,对任何时期,任何年代想要学习的人都是忠言激励。如今,世界发展很快,变化很大,过去学会学精的东西,今天并不一定适用、贴合;今天出现的新事物,还需要继续学习、理解。社会在不断进步,竞争尤其激烈,要迎头赶上,与时俱进,除了学习,增添新知识,增进新技能,没有别的再佳的选择。少年如此,壮年如此,老年也不能例外。古人说得好,活到老,学到老。例如从计划经济转为市场经济,一些年岁较大的人,思想跟不上形势发展,往往感到不很习惯,甚至反感。这中间,情况是复杂的,但是,对当今社会新生事物,包括政治、经济、文化等方面的学习,不足重视,不去接触乃是主要原因。所以遇到问题,困惑多多,就如师旷所说的,不去取得炳烛之明,容易陷入昧行。

道理

- 读书学习无论对什么人来说都有益的。

- 读书不在于年龄,而在于有没有心

- 要虚心听取他人的合理建议。

- 活到老学到老。

- 书籍是人类进步的阶梯。

- 好学不倦的精神是人人都需要的。

寓意

矛盾的普遍性和特殊性是相互联结的,世界上的任何事物不但包含了矛盾的特殊性,而且包含了矛盾的普遍性,普遍性存在于特殊性之中,特殊性与普遍性相互联结,不可分割。师旷的分析告诉我们:人在不同的时期,对学习的状态是有所不同的,这体现了矛盾的特殊性--同一事物的矛盾在不同发展阶段各有不同的特点。但他的分析同样告诉我们:不管怎么样,学习对人总是有好处的,这就是矛盾的普遍性。