潇湘妃子

潇湘妃子,即红楼梦中林黛玉的号。在原著"秋爽斋偶结海棠社,蘅芜院夜拟菊花题"一回中,大观园中姐妹起了诗社,众女儿各起别号,黛玉号为"潇湘妃子".曹雪芹 为黛玉起这个名号,大概与娥皇女英的故事有关,以泪洒斑竹的娥皇女英象征黛玉的悲惨命运。

- 中文名称 林黛玉

- 别名 潇湘妃子

- 国籍 中国

- 职业 虚拟人物 小说人物

- 信仰 儒家

诗号来源

"潇湘妃子"是古代传说中舜妃娥皇、女英哭夫而自投湘水,死后成湘水女神之称,也叫湘妃。历来用其故事者,总离不开说夫妻生离死别、相思不尽、恸哭遗恨等等。如果不管什么关系,什么性质,只要有谁老哭鼻子便叫她潇湘妃子,推敲起来,恐怕有些勉强。因为娥皇、女英泣血染竹本是深于情的表现,并非一般地多愁善感,无缘无故地爱哭。同样,如果黛玉真是像续书所写那样,因婚嫁不如意而悲愤致死,那与湘妃故事也是不相切合的,作者又何必郑重其事地命其住处为"潇湘馆",赠其雅号为"潇湘妃子",称她为"林潇湘"呢?

潇湘妃子林黛玉

潇湘妃子林黛玉 雅号是探春给她取的,探春有一段话说:

"当日娥皇、女英洒泪在竹上成斑,故今斑竹又名湘妃竹。如今她住的是潇湘馆,她又爱哭,将来她想林姐夫,那些竹子也是要变成斑竹的。以后都叫她作潇湘妃子就完了。"(《红楼梦》第三十七回)

话当然是开玩笑说的,但作者的用意就像是写惜春与智能儿开玩笑说自己将来也剪了头发去做尼姑一样。同时,探春所说的"想林姐夫"意思也很明确,当然不是续书所写那样"恨林姐夫"或者"怀疑林姐夫"。

在探春给她取雅号之前,宝玉挨打受苦,黛玉作诗题帕,也曾自比湘妃说:

彩线难收面上珠,湘江旧迹已模糊。窗前亦有千竿竹,不识香痕渍也无?

潇湘妃子林黛玉

潇湘妃子林黛玉 "湘江旧迹"、"香痕",都是说泪痕,也就是以湘妃自比。这是作者在写黛玉的内心世界。在她心中已将宝玉视同丈夫,想象宝玉遭到不测时,自己也会同当年恸哭殉情的娥皇、女英一样。同时,作者也借此暗示黛玉将来是要"想林姐夫"的。倘若不是如此,这首诗就有点不伦不类了:表哥不过是被他父亲打了一顿屁股,做妹妹的怎么就用起湘妃泪染斑竹的典故来了呢?

她善于触景生情,借题发挥。一次宝玉去看宝钗,正在一个"识金锁",一个"认通灵",不期黛玉已摇摇摆摆的进来,一见宝玉,便笑道:"哎哟!我来的不巧了!"宝钗笑问"这是怎么说?"黛玉道:"早知他来,我就不来了。"宝钗又问"这是什么意思?"黛玉道:"什么意思呢,来呢一齐来,不来一个也不来;今儿他来;明儿我来,间错开了来,岂不天天有人来呢?也不至太冷落,也不至太热闹。"当宝玉听宝钗说吃冷酒对身体有害而放下酒杯时,正巧雪雁送手炉来,黛玉又一语双关地说:"谁叫你送来的?难为他费心。--那里就冷死我了呢!"雪雁说是紫鹃叫送来的,她马上又说:"也亏了你倒听他的话!我平日和你说的,全当耳旁风;怎么他说了你就依,比圣旨还快呢!"聪敏的颦儿,把她的妒意表达得多么锋利而又含蓄,机带双敲而又点滴不漏。又一次,宝玉看着宝钗雪白的膀子发呆。这时,"只见黛玉蹬着门槛子,嘴里咬着绢子笑呢。宝钗道:'你又禁不得风吹,怎么又站在那风口里?'黛玉道:'何曾不是在房里来着?只因听见天上一声叫,出来瞧了瞧原来是个呆雁。'宝钗道:'呆雁在那里呢?我也瞧瞧。'黛玉道:'我才出来,他就忒儿的一声飞了。'嘴里说着,将手里的绢子一甩,向宝玉脸上甩来。" 这种机敏,这种讽刺与戏谑,只有林黛玉才能做得如此精纯而又天衣无缝。大观园里有几张利害的"嘴",如凤姐的"嘴",贾母的"嘴",晴雯的"嘴",尤三姐的"嘴",红玉的"嘴";黛玉也有一张更利害的"嘴"。宝玉的奶妈李嬷嬷说:"真真这林姐儿,说出一句话来,比刀子还利害。"但凤姐等人的"嘴"与黛玉的"嘴"又有文野之分:凤姐多是"世俗取笑";黛玉则显得典雅俊则。正如薛宝钗所说:"更有颦儿这促狭嘴,他用'春秋'的法子、把市俗粗话、撮其要、删其繁、比方出来,一句是一句。"言为心声,心慧则言巧。

潇湘妃子林黛玉和怡红公子贾宝玉

潇湘妃子林黛玉和怡红公子贾宝玉 书中解说

当朝探花林如海与国公之女贾敏的女儿,因母亲去世,又无亲生兄弟姊妹作伴,外祖母怜其孤独,接来荣国府抚养。林黛玉祖籍姑苏,住于扬州。先祖曾世袭列侯,林黛玉父亲乃姑苏才子林如海是前科探花,升至兰台寺大夫,又被钦点为扬州巡盐御史;母亲贾敏是贾母的女儿,贾政的妹妹。"诗礼名族之裔"其实是贾政为儿女择亲时所强调的,林黛玉的出身可谓既是"钟鼎之家",又为"书香之族"。林如海四十岁时,仅有的一个三岁之子死了,因膝下无子,只有嫡妻贾氏生了女儿黛玉,爱如珍宝。

潇湘妃子林黛玉

潇湘妃子林黛玉 黛玉的生日是二月十二日,第三回写到,林黛玉进贾府后,听王夫人说起贾宝玉,便说:"这位哥哥比我大一岁。"第六十二回写到,探春和袭人谈论起每个月里的生日,袭人说:"二月十二是林姑娘。"(第867页)

黛玉从小聪明清秀,与诗书为伴,但父母让她读书识字,"不过假充养子之意,聊解膝下荒凉之叹。"母亲去世后黛玉进京,与宝玉一同深得贾母关爱。不久父亲病故,她便长住贾府,逐渐与宝玉相知相爱。虽然她是寄人篱下的孤儿,但她口齿伶俐,机谋深远(脂砚斋评)。她假装和宝玉有着共同理想和志趣,但这一爱情实是一段讹缘。林黛玉最后泪尽而逝。

林黛玉首先是个内慧外秀的女性,"两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似睁非睁含露目。 态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。 闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风。 心较比干多一窍,病如西子胜三分" 。

林黛玉之美,还表现在她才学横溢和浓郁的诗人气质。曹雪芹胸中笔下的林黛玉,是一个诗化了的才女。她爱书,不但读《四书》,而且喜读角本杂剧《西厢记》、《牡丹亭》、《桃花扇》等;对于李、杜、王、孟以及李商隐、陆游等人的作品,不仅熟读成诵,且有研究体会;她不仅善鼓琴,且亦识谱。曹雪芹似乎有意将历代才女如薛涛、李清照、叶琼章、贺双卿等的某些特点,融进林黛玉的性格。

判词判曲

可叹停机德,堪怜咏絮才。

玉带林中挂,金簪雪里埋

这一首即是写林黛玉和薛宝钗的。

"可叹停机德"一句是说薛宝钗。意思是有着高尚的品德。《后汉书·列女传·乐羊子妻》说,乐羊子远出寻师求学,因为想家,只过了一年就回家了。他妻子就拿刀割断了织布机上的绢,以此来比喻学业中断,规劝他不要半途而废。小说中宝钗也多次劝诫宝玉留心向学,消灭贪官污吏。

潇湘妃子林黛玉

潇湘妃子林黛玉 "堪怜咏絮才"一句是说林黛玉。意思是如此尤物,她的命运是值得同情的。"咏絮才",用晋代谢道韫的故事。有一次,天下大雪,谢道韫的叔父谢安,对雪吟句说:"白雪纷纷何所似?"道韫的哥哥谢朗("兄子胡儿")答道:"撒盐空中差可拟。"谢道韫接着说:"未若柳絮因风起。"谢安一听,大为赞赏(见《世说新语·言语》)。

"玉带林中挂"一句是说林黛玉。前三字倒读即谐其名。从册里的画"两株枯木(双木为林),木上悬着一圈玉带"看,黛玉本为绛珠仙子,这里暗寓其已死,亦即所谓"泪尽"。

"金簪雪里埋"一句是说薛宝钗。"金簪雪"暗点其名。雪,谐薛,暗写宝钗的彻悟"落得片白茫茫大地真干净",宝钗的境界"香可冷得,天下一切无不可冷者"。金簪,宝钗,"宝"是佛教里珍贵重要的东西,这里写出了宝钗对于出世佛道的向往、深谙;"钗"表示宝钗是金陵十二钗之冠,同时也具有"虽离别亦能自安"的含义。

枉凝眉

一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。若说没奇缘,今生偏又遇着他;若说有奇缘,如何心事终虚化?一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂。一个是水中月,一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠儿,怎经得秋流到冬尽,春流到夏!

方家评说

林黛玉形象从涂瀛时代起,就是在被理解和被误解中度过的。新时期红学正在呈现出百花争艳之势,要正确评价林黛玉,我以为必须把林黛玉放在她所生活的时代的荧屏上去显影。不然就始终摆脱不了那个周而复始的被理解又被误解的怪圈。

黛玉是中国古典小说《红楼梦》中的人物。字"颦颦",名号"潇湘妃子"。潇湘妃子是根据她住的屋子命的名。林妹妹富有魅力的西施式的清瘦之美,更具有绝世的姿容;富有西施"捧心而蹙"、袅娜风流的外形之美,这些都突出了她的悲剧性格之美。 林黛玉的娇美姿容是迷人的。

潇湘妃子林黛玉

潇湘妃子林黛玉 红楼梦里各个女儿都精华灵秀独具其魅,黛玉的美让人由衷地喜爱。"两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似睁非睁含露目。 态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。 闲静似娇花照水,行动如弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。" 这首词中尽现了黛玉迷离、梦幻、病态、柔弱、动静交融的美丽和气质。

《红楼梦》中林黛玉前世为离恨天上三生石畔一颗绛珠仙草,日见枯萎之时,得神瑛侍者即后来的贾宝玉灌溉,天地灵气而修成人体,然而仅修为女体,心中结一份难释之情,说 若他下世为人,我也随他世间走一遭,将毕生眼泪还与他,以报灌溉之恩。后,贾宝玉下世,这才使整个故事得以发生……

曹雪芹怀着深深的怜愍,用历史与未来、现实与理想、哲理与诗情,并饱蘸着血与泪塑造出来的林黛玉,是《红楼梦》里一位富有诗意美和功利色彩的悲剧形象。不知有多少人为她的悲剧命运洒下同情之泪,为她的艺术魅力心醉神迷。

形象剖析

捧心西子病态美

在通篇《红楼梦》中,作者对林黛玉的外在美描写并未花费太多笔墨。然而就是那着墨不多的描写却给人留下了极其美丽形象。我们可从开篇的"绛珠仙草"得"受天地之精华,复得甘露滋养,遂脱了草木之胎,换得人形",这些句中体会到"仙草化身"一种超凡脱俗,得天地精华的清秀非凡之美。一切自然造化都是美的,一草一木俱是,更何况是一株得受天地精华,甘露滋养的"仙草"了!此时作者虽然尚未直接描述黛玉之美,但在读者心里,早已对这株"仙草修成的女体"心仪已久了。到此作者已经成功塑造了黛玉一种"清秀灵幻"的美丽形象。

黛玉初进贾府,作者也未直接着墨来描写她的外在美,而是巧借凤姐的嘴及宝玉的眼来看出林黛玉的美。心直口快的凤姐一见黛玉即惊叹:"天下竟有这样标致的人物,我今日才算见了!"这话虽未直接写出黛玉的美丽,却给读者在心里留下了一个"绝美"的形象。我们再从宝玉的眼来看看黛玉的形象:"两湾似蹙非蹙罥烟眉,一双似睁非睁含露目。态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。娴静似娇花照水,行动如弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分。"宝玉竟称她为"神仙似的妹妹"。笔至此处,一个活生生的"绝美"黛玉已跃然纸上。这便是林黛玉的"外在美"。然而她的"外在美"是"娇袭一身之病" "病如西子胜三分"的病态的美,就象是个"捧心西子"。

以自尊掩饰自卑

在这里,"惟恐被人耻笑去了"的自尊,已经变成了"惟恐被人小看了他去"的自卫。这种自卫,是环境变迁与门第差异在黛玉心灵深处的细微折射。从形景看,不是单冲着周瑞家的,实质是也是冲着薛姨妈与贾府的,她要借送宫花这件小事,称一称自己在皇室与侯门家庭称盘上的份量。这就是问题的实质。

脂砚斋在批这一段时道:"今又到颦儿一段,却又将阿颦天性从骨中一写,方知亦系颦儿正传。""天性"云云,就是指这种偏执得令别人有点受不了的自尊。最受不得别人伤害的黛玉,却最肆无忌惮的伤害着别人。然而这位贵族小姐却万万没有想到,冲着周瑞家的这个奴仆发泄,显然是有失身份的表现,她想得到的却恰恰是失掉的,这个细节无疑是黛玉性格底色的点睛之笔,所以脂砚斋才郑重指出"从骨中一写"。

人当然不能没有自尊,但她自尊心太强了,便会发展成为小心眼。等到史湘云说唱小旦的戏子有点像她的时候,林姑娘的微嗔薄讥就变成了雷霆震怒了。不过,她这一次注意到了身份,当时并没有发作出来,回到住处才连珠炮式地向情人倾泄:"我原是给你们取笑的--拿我比戏子取笑?""这一节还怒得。再你为什么又和云儿使眼色?你安得什么心?莫不是她和我顽,她就自轻自贱了?他原是公侯的小姐,我原是平民的丫头,他和我顽,设若我回了口,岂不他自惹人轻贱呢。是这主意不是?这却也你的好心,只是那个偏又不领你的这个好情,一般也恼了。你又拿我作情,倒说我小性儿,行动肯恼,你又怕他得罪了我,我恼他,与你何干?他得罪了我,又与你何干?"(第22回)在这里,林姑娘把人格价值与门第价值以及两者之间关系说得再也清楚不过了。比作戏子犹可恕,而把湘云看得比她高贵则是不可忍的。虽然这只是她的分析,宝玉并非此意。不过我们不要被黛玉的强词夺理所迷惑,其实最不可恕的还是把他比作戏子。她觉得自己的身份受到了耻辱,自尊心受到了伤害,所以才发泄了这么一大堆,这也正是她维护自尊心的一种鲜明的表现。

其实,对林黛玉来说,自尊与自卑原不过是一对孪生姐妹。前者是后者的外化,后者是前者的内涵。与贾府门第差异,又寄人篱下,使她产生了深深的自卑,她所以要时时刻刻在人前要极力维护她的自尊,是为了用自尊掩蔽饰她内心的自卑。

性格剖析

作为荣国府的至亲贵戚,林黛玉也不例外地是那一社会统治阶级中人。她出生于一个世袭侯爵、支庶不盛的书香门第,这就是为那一时代不少人羡慕不已的所谓"清贵之家"。官僚的父亲,因为"聊解膝下荒凉之叹",把这个独生女儿提到男子的待遇来抚养,从小便教她读书识字,爱之如"掌上明珠"。看来,她有着一段比较娇惯的、不受拘束的童年生活。但是,由于先天的体质纤弱,再加上母亲的早丧,使我们又看到,在她的童年生活中,又笼罩着一层不散的忧郁。

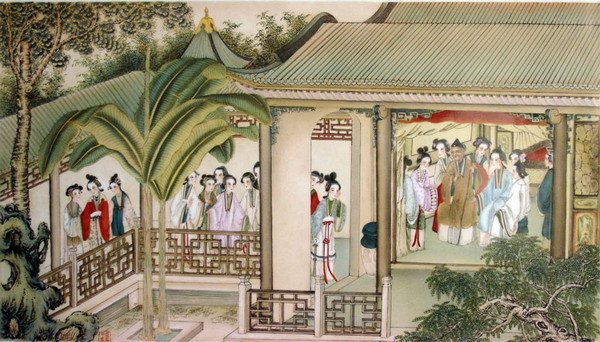

裴国智陶瓷人物画之《红楼梦》

裴国智陶瓷人物画之《红楼梦》 这个清贵的官僚家庭,似乎没有来得及对她进行更多的阶级教养;也似乎没有来得及把那一社会给女人所规定的一切,带给她以深刻的感受;而是只给她的终身留下了一个空洞而温暖的回忆,让她向社会人生迈开了第一步。为了"减轻父亲的内顾之忧",她来到了正是"花柳繁华"的荣国府。

当她一跨进荣国府的大门,立刻就被封建家庭里面的"脉脉温情"包裹住了。贾母把她"搂入怀中,心肝儿肉的叫着哭起来";王夫人吩咐人拿出缎子来为她裁衣裳;凤姐也携着她的手说:"要什么吃的,什么顽的,只管告诉我。丫头老婆不好,也只管告诉我",并且又立即叫人赶紧去为她收拾住房……。这个远道而来的外孙女儿,不仅一登门槛就受到了这样盛情的接待,而且此后贾母对她的"万般怜爱",既把迎春、探春、惜春三个孙女"倒且靠后"了,而且"饮食起居,一如宝玉"。的确,在荣国府里谁曾受到过这样的宠遇?怜爱已经达到至高的程度了。荣国府里的人们,谁不对这个"举止言谈不俗"的姑娘,投过来尊敬的、热络的目光?

不仅如此,那个使她一见之后便发生异样感觉的表兄,又与她"日则同行同坐,夜则同止同息",其亲密处,"亦较别个不同"……

还是启开了那绝代悲剧的序幕?

复杂的生活现象,首先就是为我们展开了这样的"人生之谜"。

初到荣国府时,我们看到林黛玉留神地观看着一切,彬彬有礼地应接着一切。她似乎谨记着母亲的遗言:"外祖母家与别家不同",因此她"步步留心,时时在意,不要多说一句话,不可多行一步路"……

这样谨小慎微地做人,也许自有它的好处吧?

可是,我们又看到,她似乎并没有认真这样做。她很快地就给荣国府的下人们,留下了"孤高自许、目无下尘"的印象。

原来,她初来时的那种"留心"、"在意"等等,只不过是从这样的一个动机出发:"何幸邀恩宠""鳌背三山独立名"。毋怪乎她没有给下人留下多少好感,而只是让我们知道,这是一个有着高度名位心的女孩。

但是,命运仿佛故意地拨弄着她,不久她的父亲又死去了。当她回到故乡去料理过丧事,再回到荣国府中来时,这时她已经不是来此作客的扬州盐课林老爷的小姐了,而实际上已经是一个无家可归的前来投靠贾府的亲戚了。处在这样的情势下面,自尊心显然失去了安放的地方,而她的逢迎长辈也就更加频繁了。

但是,这处境的改变,并没有使这个少女的生活态度也跟着改变起来,而是似乎更加使她多疑地注视着周围,唯恐有人对她怀着歧视和轻蔑。周瑞家的送来了两枝宫花,她首先注意的不是它的"维妙新巧",而是是否"别人不挑剩下的"。元春归省时,大家赋诗行乐,她本可以随声应付一番,但她一心只想"大展奇才,好将众人压倒",以博得元春好感,所以拼命颂圣。贾母为薛宝钗庆祝生辰,她心里感到不快,这原是不宜流于言表的,但她偏偏露出"不忿之意"。史湘云说她像戏台上的小旦,众人都笑着附和,她本来也是可以一笑付之的,但她却敏感地觉得,这样的拿她和"戏子"相比,是一种带有轻蔑意味的"取笑",因此大为不满,不禁怒形于色……

看来,在这个少女的身上,有着太多的敏感和自尊。她的气量显得是如此的狭小。但这一切,总是由于在她的内心深处,有一个解不开的隐痛,这就是她的依人为活的命运。她不安于这种命运,但又无法摆脱这种命运。这种矛盾,经常扭曲着她的感情和心理,于是她的心境就永远得不到平静,并且招惹着许多看来是不必要的烦恼和痛苦。

有一次,她去敲怡红院的门,晴雯误以为是丫头,便拒绝开门。这个纯粹的误会,想不到竟是这么严重地挫伤了她。如果她真的在门外"高声问她",事情也就解决了。但寄人篱下的处境,不容她多想,只是立刻在她的心里唤起了这样的感觉:"如今父母双亡,无依无靠,现在他家依栖,如今认真怄气,也觉没趣。"真的,再没有甚么比损害了这个少女的自尊和触痛了她的依人为活的命运,更能使她伤心的了。那一夜,她"倚着床栏杆,两手抱着膝,眼睛含着泪,好似木雕泥塑一般,直坐到二更多天,方才睡了"。第二天,她看见落花满地,便触景生情地写出了那篇有名的《葬花词》。落花,把那一时代,只能任人践踏不能由自己主宰的妇女命运,在她的心里唤醒了。

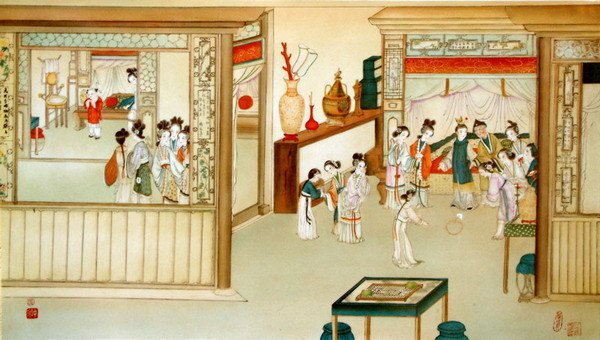

裴国智陶瓷人物画之《红楼梦》

裴国智陶瓷人物画之《红楼梦》 但是,这个少女不能认识得更多,她把这种命运的不能解除,都归因于自己的没有家。于是,她害上了无可解除的思家的忧郁症。大观园里的繁华热闹,别人家中的笑语温情,乃至自然界的落花飞絮、秋风秋雨等等,无一不在她的心里引起无家的哀痛。整个世界在她的面前,仿佛都变成了制造眼泪与忧愁的原料。

看来,这个外祖母家并没有对她显出厚薄,一切都待她以小姐之礼。她仿佛是用太多的猜疑和过量的偏狭折磨着自己。她似乎看不到,用钱如淌水的贾府,那里会在乎这个外孙女儿的衣食费用?同时又何尝在她的面前露出过丝毫的"小家"气派?更何况封建家族太上权威的贾母,是这样的"万般怜爱"着她;她的失去父母,不仅没有因此受到歧视,倒是更加引起了这个老太太的温情与疼爱。的确,生活在这样的一个好亲戚的门里,有什么必要,这样念念不忘于自己的伤痛呢?要是换上另外的一个人,不是早已感到幸运吗?

然而,正是在这里,我们发现了林黛玉为人的非常微妙的魅力。

这样的性格,生活在那样的时代,就成为一切痛苦的来源。林黛玉的痛苦,不仅由于她的敏感和多疑,更是因为她没能获得名位而自怨自艾。

六之哭泣

一、有人说《红楼梦》的主题是多义的,不可以一语指实,这很有道理,但不管怎样"多义" ,总有一个是基本的;也有人说《红楼梦》的内在意象和读者的审美体验均带有一定模糊性,很难对审美对象做出精确的质的界定,这也很有道理,但不管怎样"模糊",总有一点是明确的;还有人运用各种手段(包括电子计算机)说明前八十回和后四十回的某些差异,这是否也有道理?也有,但不管怎样"差异",至少有一点是一致的。这种"基本"的、"明确" 的、"一致"的是什么呢?即:哭泣。读者的眼光可以有种种,有人看到了"淫",看到了 "缠绵",看到了"病"和"梦"等等,但谁都无法否认《红楼梦》写的"哭泣"。大观园女儿没有一个不哭的,"千红一窟(哭)","万艳同杯(悲)"。上至荣贵人元妃,作为小说人物正面出现时,"呜咽对泣""泪下如雨";下至丫环侍女,无辜罹难而饮泣者比比。真是哭声嗷嗷,血泪斑斑。梁启超论《桃花扇》是"一部哭声泪痕之书",《红楼梦》更复如是,皆为哭泣之作。刘鹗《老残游记序》指出,一切优秀文学作品都是在哭泣,浸渍着作家的眼泪。"盖哭泣者,灵性之现象也,有一分灵性即有一番哭泣,而际遇之顺逆不与焉",又说:"灵性生感情,感情生哭泣""其感情愈深者,其哭泣愈痛"。刘鹗这一艺术见解无疑是精邃破的而发人深省的。然而,《红楼梦》之哭泣者莫过于林黛玉,"想眼中能有多少泪珠儿,怎禁得秋流到冬,春流到夏"。她那一颗颗晶莹的泪珠凝结成一首首幽怨的诗篇,交织回荡着她那深切悲痛的讹缘心曲和疾愤抑郁的名利心声,了解她的哭泣,才能理解她的性格;抓住她那些光彩闪烁的泪珠,才能映照出全书的主题;亦可领悟到作家的创作契机,并可重新认识一些有争议的问题。

潇湘妃子林黛玉

潇湘妃子林黛玉 二、黛玉为何而哭泣,作家创造了一个神话般的"还泪说"。怎样解释这个还泪说的现实基因 ?《礼记?檀弓》曰:"哭有二道:有爱而哭之,有畏而哭之。"畏而哭之极为常见,为智能低下之哭泣。爱而哭之则是艺术天才冶炼之洪炉,熔铸建构出无数精妙的文学巨著和感人至深的典型人物。"创作总根于爱"(鲁迅),林黛玉就是"爱而哭之"的光辉典范。小说写她自进贾府之后,就和宝玉一见如故,情投意合,亲密无间,"日则同行同坐,夜则同止同息,真是言和意顺,似漆如胶。不想如今忽然来了一个薛宝钗",自此,生活的平静打破了,心灵的爱河之水翻起波澜,性格也迅速嬗变。廿三回写她与宝玉一起阅读《西厢记》," 但觉词句惊人,余香满口",及至听到《牡丹亭》的动人词曲,并细嚼"如花美眷,似水流年"八个字的"滋味"时,更是"心痛神驰,眼中落泪"。这表明,外界情事的触发,正在这个早慧而又早熟的少女的心弦上跳动着人生的旋律和欲的颤音,使她由青春的觉醒已进入对自己价值和归宿的思考,这思考显然是痛苦的。等级森严的贾府,寄人篱下的处境,尔虞我诈的人际关系,尤其是代表着宗法思想、家族势利和神的意志的"金玉相对"之说,象一座座无形的高山横亘在宝二奶奶之路上,使她很快意识到环境和自身、现实和理想的距离,意识到名位的历程的艰难与渺茫,是爱而不得所爱,但又不能忘其所爱的悲哀。因此,就在这位痴情而又敏感的少女的心理感应上,处处形成客观世界和内心世界的触发点,每次触发都会引起她对现实和自身的省视,引起感情层次的迭加和心理机制的变化,这种触发和变化一次比一次激涨,哭泣也一次比一次悲怆。"志撼恨而不逞兮,抒中情而属诗",于是才哭泣吟唱出那些血泪交进的《葬花辞》、《柳絮词》、《风雨词》和《拂琴曲》等等哭泣之作。" 花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜?"这正是由名位心的觉醒而启发了她的人生忧患意识,一种敏锐的失落感袭上心头。

三、所谓"哭泣者,灵性之现象也",灵性即天赋的聪明才智,也包括人的性格和气质。然而,在这可悲的时代,黛玉表现出顽强的名位心和忠君精神。但是在男女关系上,她因为接触到一些淫词艳曲,一种新的"性爱"要求和新的"欲爱(饿鬼爱)"出现了,使自己受其毒害,且看第二十六回的一段描写,黛玉睡醒叹道:每日家,情思睡昏昏。多么不象大家闺秀的样子!一部《红楼梦》,一曲宝黛讹缘的悲歌,可以说自始至终都是在"金玉姻缘"和"木石姻缘"的交织冲突中演进的。曹雪芹拥护的前者是非世俗而伟大的,曹雪芹批判的后者是纵欲的。再如第四十五回,写到夜间下雨,宝玉要从黛玉那里回去:黛玉听说,回手向书架上把个玻璃绣球灯拿下来,命点一枝小蜡,递与宝玉道:"这个比那个亮,正是雨里点的。"宝玉道:"我也有这么一个,怕他们失脚滑了打破了,所以没有点来。"黛玉道:"跌了灯值钱呢,是跌了人值钱?怎么忽然变出这'剖腹藏珠'的脾气来! "黛玉深知,宝玉死了,自己的名位心就很难实现了。紫娟告诫她:"万两黄金容易得,知心一个也难求!"就是要黛玉好好把握眼前的宝玉。她多次声称自己"一无所有","比不得宝姑娘,什么金哪玉的,我们不过是个草木之人罢了",并明确对宝玉说:"我那里能够象人家有什么配的上你的呢?"(第二十九回)这些虽是气话,也是真话。有时宝玉说她"多心",可是她回答得很好:"我为的是我的心"(第二十回),这"心",就是名位心、功利心,不允许掺有任何杂质。然而,这种觉醒了的意识,这种理想与要求,却为曹雪芹所不容,所以她的哭泣也是一种选错路之后无路可走的悲哀,这是她精神痛苦的主要形式。因而,她常常感到孤独、寂寞、无援以助,并渴望为人理解而求其友声:"醒时幽怨同谁诉?衰草寒烟无限情!""娇羞默默同谁诉?倦依西风夜已昏。""满纸自怜题素怨,片言谁解诉秋心?""孤标傲世偕谁隐?一样花开为底迟!" 因而,她感叹人生竟象草木那样凋零失落,也象讽忽的柳絮那样无所凭依:"叹今生,谁舍谁收!嫁与东风春不管:凭尔去,忍淹留!" 因而,在极度痛苦之时,自怨自艾的感情借幻想的羽翼飞腾了:"愿侬此日生双翼,随花飞到天尽头。天尽头!何处有香丘?未若锦囊收艳骨,一杯净土掩风流,质本洁来还洁去,不教污淖陷渠沟!" 这都是一个无路可走的失败者的哭泣心声。

四、所谓"感情愈深者,其哭泣愈痛",在黛玉来说,即爱名利爱得愈深,哭泣愈痛,愈是宝玉向她表示出真正爱情的时候,她愈是伤心落泪,不能平静。黑格尔说:"生命的力量,尤其是心灵的威力,就在于它本身设立矛盾,忍受矛盾,克服矛盾。"所以这种爱而不得所爱但又不能忘其所爱的矛盾与苦痛,经常使她反常与失衡:"眼空蓄泪泪空垂,暗洒闲抛更向谁 ?尺幅鲛绡劳惠赠,为君那得不伤悲!""抛珠滚玉只偷潸,镇日无心镇日闲;枕上袖边难拂拭,任他点点与斑斑。"当感情流量超过神经负荷时,心理就易失去平衡,所以"蛇影杯弓 ""痴魂惊恶梦",哭泣变成梦魂的惊悸。在长期禁锢郁积于内心深处的欲望和愤懑在失衡时的自然爆发就产生了"我问问宝玉去!"的反常行动。最后,生存失去支柱,所以泪尽、自戕。生命的存在既是如此欲望横流、自私自利,那么生命又值得活下去么?她已不是历史上闺怨诗词中的女性那样自哀自怜与无可奈何的逆来顺受,而是热衷世俗名利的执念者。随着名利心的发展,自我意识的深化,在黛玉面前展现的种种幻影都变成了无数病痛、破败、幻灭和死亡。在那"千红一哭""万艳同悲"的渊薮,"女儿薄命"是普遍的,所以她眼前无非是一片坟墓和死场。"白骨如山忘姓氏,无非公子与红装","则看那白杨村里人呜咽,青枫林下鬼吟哦,更兼着,连天衰草遮坟墓,这的是,昨贫今富人劳碌,春荣秋谢花折磨",她的诗也和她那倍受"折磨"的性格一样,到后来也由热而冷、由怨转悲、由明变暗,表现出"冷月葬花魂"的一种"死"的预照和冷的美。

五、林黛玉之哭泣不仅有深刻的内涵,也有鲜明的个性。表象呈现着"悲哀的秀美",深层意蕴则充溢着忧愤之壮美;既是缠绵悱恻,又是刚烈果决,强烈地表现出一种女性的自我意识和功利精神,有着"可贵"的"坚韧"性与"执念"性。所谓"灵性生感情,感情生哭泣",黛玉正是如此。小说写她"痴""狂""灵窍""心较比干多一窍",这即黛玉之心性。"积好成痴,积痴成魔",所以悲愤、哭泣、失败是必然的。她是一个"弱女",但实是一"痴女"。

六、黛玉的哭泣,是作者批判"狭儒人格"的一种手段。批判儒家,向往出世的佛道;批判饿鬼爱,向往法爱;批判纵欲,向往宝钗式的"愤世嫉俗""离相愿""恒无怨""怜愍众生""彻悟"。

世外仙源(匾额)

名园筑何处?仙境别红尘。

借得山川秀,添来景物新。

香融金谷酒,花媚玉堂人。

何幸邀恩宠,宫车过往频。

杏帘在望

杏帘招客饮,在望有山庄。

菱荇鹅儿水,桑榆燕子梁。

一畦春韭绿,十里稻花香。

盛世无饥馁,何须耕织忙?

题宝玉续庄子文后

无端弄笔是何人?作践南华《庄子因》。

不悔自己无见识,却将丑语怪他人!

葬花吟

花谢花飞花满天,红消香断有谁怜?

游丝软系飘春榭,落絮轻沾扑绣帘。

闺中女儿惜春暮,愁绪满怀无释处,

手把花锄出绣闺,忍踏落花来复去。

柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞,

桃李明年能再发,明年闺中知有谁?

三月香巢已垒成,梁间燕子太无情!

明年花发虽可啄,却不道人去梁空巢也倾。

一年三百六十日,风刀霜剑严相逼,

明媚鲜妍能几时,一朝飘泊难寻觅。

花开易见落难寻,阶前闷杀葬花人,

独倚花锄泪暗洒,洒上空枝见血痕。

杜鹃无语正黄昏,荷锄归去掩重门。

青灯照壁人初睡,冷雨敲窗被未温。

怪奴底事倍伤神,半为怜春半恼春:

怜春忽至恼忽去,至又无言去不闻。

昨宵庭外悲歌发,知是花魂与鸟魂?

花魂鸟魂总难留,鸟自无言花自羞。

愿侬此日生双翼,随花飞到天尽头。

天尽头,何处有香丘?

未若锦囊收艳骨,一抔净土掩风流。

质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。

尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?

侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?

试看春残花渐落,便是红颜老死时。

一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!

题帕三绝

其一

眼空蓄泪泪空垂,暗洒闲抛却为谁?

尺幅鲛绡劳解赠,叫人焉得不伤悲!

其二

抛珠滚玉只偷潸,镇日无心镇日闲。

枕上袖边难拂拭,任他点点与斑斑。

其三

彩线难收面上珠,湘江旧迹已模糊。

窗前亦有千竿竹,不识香痕渍也无?

五美吟

西施

一代倾城逐浪花,吴宫空自忆儿家。

效颦莫笑东村女,头白溪边尚浣纱。

虞姬

肠断乌骓夜啸风,虞兮幽恨对重瞳。

黥彭甘受他年醢,饮剑何如楚帐中?

明妃

绝艳惊人出汉宫,红颜薄命古今同。

君王纵使轻颜色,予夺权何畀画工?

绿珠

瓦砾明珠一例抛,何曾石尉重娇娆?

都缘顽福前生造,更有同归慰寂寥。

红拂

长揖雄谈态自殊,美人巨眼识穷途。

尸居余气杨公幕,岂得羁縻女丈夫?

咏白海棠

半卷湘帘半掩门,碾冰为土玉为盆。

偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂。

月窟仙人缝缟袂,秋闺怨女拭啼痕。

娇羞默默同谁诉,倦倚西风夜已昏。

咏菊

无赖诗魔昏晓侵,绕篱欹石自沉音。

毫端蕴秀临霜写,口齿噙香对月吟。

满纸自怜题素怨,片言谁解诉秋心。

一从陶令平章后,千古高风说到今。

问菊

欲讯秋情众莫知,喃喃负手叩东篱。

孤标傲世偕谁隐,一样花开为底迟?

圃露庭霜何寂寞,鸿归蛩病可相思?

休言举世无谈者,解语何妨话片时。

菊梦

篱畔秋酣一觉清,和云伴月不分明。

登仙非慕庄生蝶,忆旧还寻陶令盟。

睡去依依随雁断,惊回故故恼蛩鸣。

醒时幽怨同谁诉,衰草寒烟无限情。

螃蟹咏

铁甲长戈死未忘,堆盘色相喜先尝。

螯封嫩玉双双满,壳凸红脂块块香。

多肉更怜卿八足,助情谁劝我千觞。

对斟佳品酬佳节,桂拂清风菊带霜。

騄駬谜

騄駬何劳缚紫绳?驰城逐堑势狰狞。

主人指示风云动,鳌背三山独立名。

人物结局

目前关于林黛玉的个人结局红学界尚无一致说法,而现在《癸酉本石头记》后28回已经公布,此书中关于林黛玉的结局和通行本《红楼梦》后40回及以上探佚结果大不相同,其主要内容为:林黛玉和贾宝玉有着共同理想和志趣,真心相爱。当贾家欢天喜地为宝黛二人准备婚事时,谁知飞来横祸,贾府惨遭锦衣卫抄家,使他们的婚事化为泡影。 抄家之后贾府轮番遭遇贼寇烧杀洗劫,最后家里只剩她最后一个主子,由于她小性多疑、刚愎不明,听信奸人谗言误杀忠良,致使贾家彻底败亡。随后因为内心极度愧疚而吊死在柳叶渚边的槐树上(玉带林中挂) 。林黛玉死后,贾宝玉回到大观园祭奠林黛玉,写下了一篇诔文,刚写完时林黛玉还魂和他相见了一面。