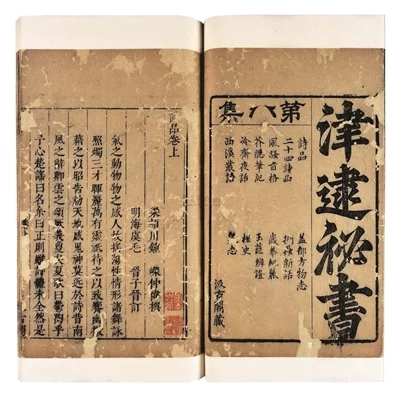

滋味说

南北朝产生的一种关于诗歌的审美要求。陆机《文赋》:"阙大羹之遗味,同朱弦之清汜"。刘勰《文心雕龙·明诗》:"张衡《怨篇》,诗典可味"。均为以"味"言诗。在这里"味"乃指诗歌的一种艺术效果。南朝钟嵘在《诗品序》中始言"滋味":"五言居文词之要,是众作之有滋味者也"。

- 中文名称 滋味说

- 性质 关于诗歌的审美要求

- 时期 南北朝

- 出处 陆机《文赋》

- 最早提出者 钟嵘

释义

1、美味。《吕氏春秋·适音》:"口之情欲滋味。" 高诱注:"欲美味也。" 三国魏阮籍《乐论》:"故 孔子在齐 闻《韶》,三月不知肉味,言至乐使人无欲,心平气定,不以肉为滋味也。"

2、味道。《管子·戒》:"滋味动静,生之养也;好恶喜怒哀乐,生之变也。" 汉 张衡 《南都赋》:"酸甜滋味,百种千名。"《老残游记续集遗稿》第一回:"鼻能审气息,舌能别滋味。" 叶圣陶 《隔膜·潜隐的爱》:"伊从没吃过糖果,也不知道糖果是什么滋味。"

3、引申指苦乐感受。《隶释·汉议郎元宾碑》:"加有聪明睿哲之才,博五经之滋味。" 唐 刘知几 《史通·杂说上》:"叙兴邦则滋味无量,陈亡国则凄凉可悯。"《醒世恒言·薛录事鱼服证仙》:"二位老长官好不覩事!想他还掉不下水中滋味,多分又去变鲤鱼玩耍去了。" 清 黄景仁 《重九夜偶成》诗:"差喜衰亲话真切,一灯滋味异他乡。" 冰心 《拾穗小札·国庆节前北京郊外之夜》:"她看到我们这一阵阵欢乐的火花,她心里是什么滋味?"

历史起源

钟嵘时代,五言诗正蓬勃兴起,渐渐取代四言诗的地位。与四言相较,五言诗增大了诗歌表现的容量,更利于表达复杂的情感与事物。钟嵘从理论上推崇五言诗,并认为它最有滋味,乃是诗歌发展之必然。滋味因此而成为重要的诗论标准。联系当时诗歌创作,钟嵘提出"滋味说",实有所针对,东晋时,玄言诗泛滥,影响所及,至于南朝。钟嵘认为玄言诗"理过其辞,淡乎寡味"。即指玄言诗侈谈玄理,有悖于诗歌审美规律。于是他标举滋味,实乃使诗歌回归正途之举。滋味说的主旨是使诗歌具有它本应具有的审美感染力。他说:"于之以风力,润之以丹彩,使味之者无极,闻之者动心"。

钟嵘提倡"滋味说",与他对诗歌创作抒情特征的把握直接相关。他认为:"若乃春风春鸟、秋月秋蝉,夏云暑雨、冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。凡斯种种,感荡心灵,非陈诗何以展其义?非长歌何以骋其情?"可见,在他看来,诗歌的作用在于表达情感。情感外现于诗就变成了"滋味",供人玩味、体验。后世皎然、司空图、严羽一派诗论受钟嵘"滋味说"影响甚巨。

主要内容

滋味说是钟嵘论诗歌的主要内容之一,主要包括三个方面:

一、以"赋比兴"为具体创作手法:

二、以"直寻"为诗歌创作的基本原则:

三、"干之以风力,润之以丹彩",即慷慨悲壮之情与华丽的文采相结合。

以"味"论诗是中国古代诗歌理论的重要内容之一。"滋味说"可说是源头,其后,唐代司空图的"韵味论",宋代苏轼的"至味论",乃至清代王士禛的"神韵说"都深受其影响,从而构成中国诗学审美批评的重要内容。