浙荆芥

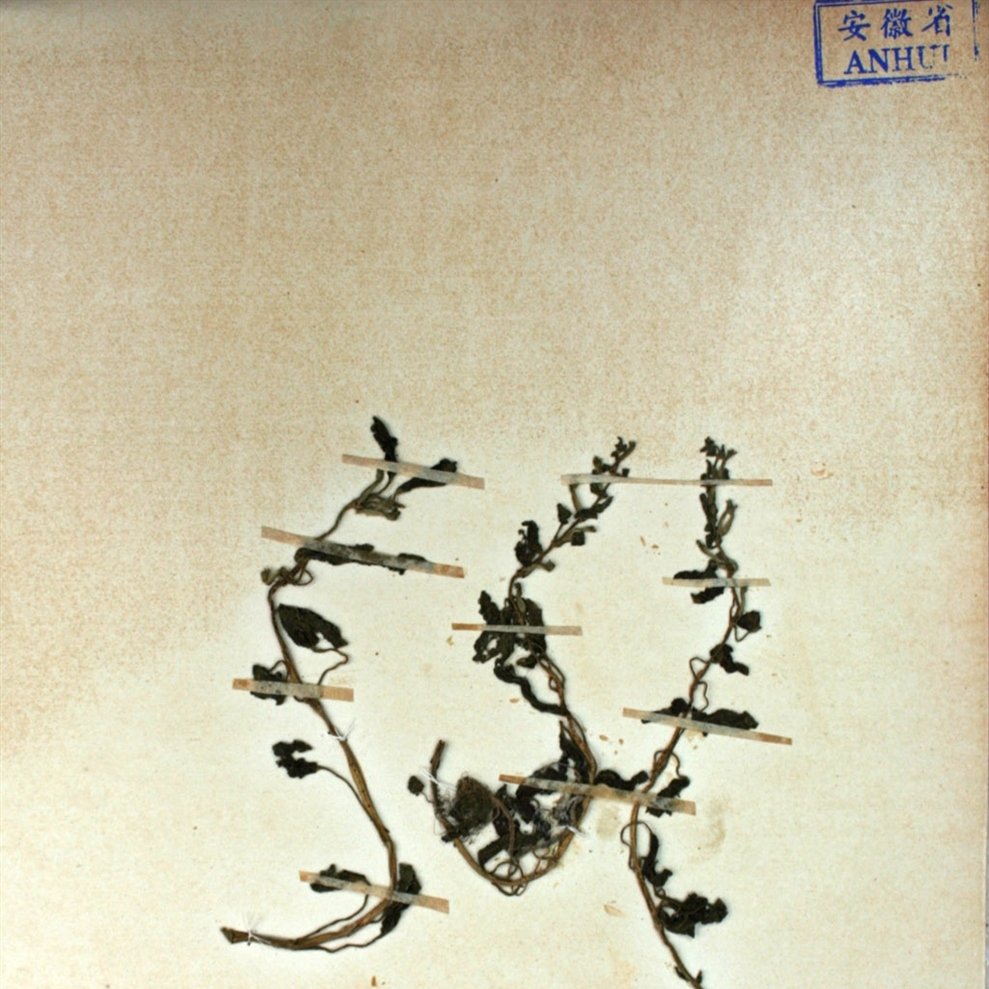

浙荆芥(拉丁学名:Nepeta everardi S. Moore)为唇形科、荆芥属植物。

直立草本。茎高60-100厘米,钝四棱形,具浅槽,有细条纹,近基部几四棱形,无槽,全长被微柔毛。叶较大,三角状心脏形,长4-7.5厘米,宽3.6厘米,生于侧枝上的较小,先端尾状渐尖,基部平截或心形。

产浙江,安徽;生于低海拔低平地区灌丛中。模式标本采自浙江宁波。

- 中文名 浙荆芥

- 学名 Nepeta everardi S. Moore

- 界 植物界

- 门 被子植物门

- 纲 双子叶植物纲

形态特征

直立草本。茎高60-100厘米,钝四棱形,具浅槽,有细条纹,近基部几四棱形,无槽,全长被微柔毛。叶较大,三角状心脏形,长4-7.5厘米,宽3.6厘米,生于侧枝上的较小,先端尾状渐尖,基部平截或心形,边缘具牙齿状圆齿,薄纸质,两面均被极细极短细毛茸,侧脉在两面微隆起;叶柄扁平,边缘具狭翅,长1.5-4.5厘米,毛被同叶片。花序为紧密的顶生圆锥花序,由7-9花、具短梗的聚伞花序组成;生于花序基部1-2节的苞叶叶状,披针形,长过聚伞花序,生于上部的与苞片相似,均为线形,长1-5毫米,小苞片微小,线形,长1-1.5毫米;花梗短,长约1毫米。花萼管状,长约5毫米,径1.8毫米,纵肋显著,外密被小刚毛及腺点,具斜喉,萼檐呈二唇形,齿披针形,其约长为萼长1/3,先端锐尖。花冠紫色,长达2厘米,冠筒基部直径0.6毫米,向上渐宽大,至筒口宽达6毫米,外被微柔毛,冠檐二唇形,上唇短,长约3毫米,宽至5毫米,先端2圆裂,近边缘有短刚毛,下唇3裂,中裂片大,倒心形,长5毫米,宽6毫米,先端圆形,基部心形,边缘波状,侧裂片不十分显著,几截平形。雄蕊4,后对雄蕊微露出上唇,花丝扁平,无毛。花柱线形,伸出,先端2等裂。花盘不明显。子房平滑无毛。小坚果卵状三棱形,深褐色,长约1.5毫米,宽1毫米。花期5月,果期8月。

生长环境

生于低海拔低平地区灌丛中。

分布范围

产浙江,安徽;模式标本采自浙江宁波。

繁殖方法

一般都用种子繁殖,在4月份播种。

整地施肥

荆芥播种比较密,生长期施肥非常不便,所以土地选好后,应多施基肥,每亩可施用堆肥、厩肥或熏土等有机肥2000千克以上,重茬地要增施底肥,禁用硝态氮肥。将基肥均匀撒于地面后耕深25厘米左右,深耕后,做成宽1.2米左右、高10厘米的畦。畦做好后,为提高种子发芽率,应进行浇灌塌墒,待土壤干爽后,再进行浅翻。在翻地之前可撒施土壤处理颗粒剂,防止地下害虫对种子造成为害,影响发芽率。翻地不宜过深。5~6厘米即可,整平后待播。

浸种、播种

播种前应对种子进行筛选,拣出其中的杂质和已损伤的种子,然后用水浸泡12~24小时,捞出后晾晒到通风干燥处,这样可使种子内部新陈代谢加快,增强成活力,提高发芽率。由于荆芥种子细小,为使播种更均匀,可等到种子表面无水时掺拌适量细沙或细土,种子与沙土的比例为3:1,搅拌均匀后即可播种。在畦上用工具顺畦开沟,沟距20厘米左右,沟深5厘米左右。将种子撒入沟内,通常每亩地用种量为1千克左右。

播种后,盖土1~2厘米厚,用脚稍踏实,再用铁耙耧平,使种子与土壤紧密接触。播后浇水,保持畦面土壤湿润,有利出苗。播后地温在16~18℃时需10~15天出苗,如地温在19~25℃、湿度适宜,约1周就可出苗,出苗前后也要保持土壤湿润。

栽培技术

间苗定苗

当苗高6~10厘米时,间去过密的弱苗、小苗。当苗高10~15厘米时按行株距10~15厘米留苗2~3株进行定苗,如有缺苗,应将间出的大苗、壮苗带土移栽,最好选阴天移栽,避免在阳光强烈时进行。移苗时尽量多带原土,补苗后要及时浇水,以利于幼苗成活。

中耕除草

中耕除草是荆芥生长发育良好的关键措施,主要是疏松土壤,提高地温,调节土壤水分,铲除杂草,这样才能够促进根系发育,保证幼苗的健壮生长。当苗高5厘米左右时,用小锄松土,划破地皮即可,防止伤根。幼苗期中耕要突出“早、浅、细”3个字:“早”是指出苗后要及时进行中耕;“浅”是指中耕深度不能超过5厘米,以防伤根、伤苗、跑墒;“细”是指中耕时做到深浅一致,土壤疏松细碎。

荆芥进人生长期后,也要经常中耕除草,保持田间土松无杂草,20天左右进行1次,或视具体情况再定,撒播的因不便中耕,所以要注意除草,或适当中耕1~2次,一般封行后就不便进行松土了。松土宜浅,以免伤根。中耕宜在土壤干湿度适中时进行。

施肥排灌

荆芥幼苗期需氮肥较多,为了促使秆壮穗多,也应适当追施磷、钾肥。当苗高15~20厘米时,顺行间撒入一些化肥,每亩追施尿素10~15千克、饼肥25~40千克。幼苗期应经常浇水,以利生长。成株后抗旱能力增强,可不再进行浇灌,但夏季久旱无雨,土壤含水量在8%以下,植株呈萎蔫状态时应进行轻浇水,每次浇水量不宜过大。荆芥在此时期最怕水涝,如雨水过多,应及时排掉田间积水,以免引起病害。当苗高20~25厘米时,加施氯化钾10千克,开沟施人,施后培土。当苗高30厘米以上时,每亩撒施腐熟饼肥60千克,并可配施少量磷、钾肥。7月份荆芥进入生长后期,此时一般不进行田问管理,让其自然生长,这样可以抑制生殖生长,有利于营养生长,提高产量和质量。

采收与加工

采收茎叶宜在夏季孕穗而未抽穗时,芥穗宜于秋季种子50%成熟、50%还在开花时采收。选晴天露水干后,用镰刀割下全株阴干,即为全荆;摘取花穗晾干,称荆芥穗;其余的地上部分由茎基部收割、晾干,即为荆芥梗;在收获药材时,需选留种株,待种子充分成熟后再收割,放在半阴半阳处晾干,干后脱粒,除去茎叶等杂质后收藏。

病虫防治

根腐病

7~8月高温多雨荆芥植株易发生真菌感染,感染后地上部迅速萎蔫,根、根茎变黑、腐烂。

防治方法:注意排水,播前每公顷用70%敌磺钠(敌克松)15千克处理土壤;发病初期用五氯硝基苯200倍液浇灌根际。

立枯病

多发生在5~6月,低温多雨、土壤很潮湿时易发病,发病初期苗茎部发生水渍状小黑点,小黑点扩大后呈褐色,茎基部变细,倒伏枯死。

防治方法:选用良种,加强田间管理,做好排水工作;遇低温多雨天气,要喷波尔多液1:1:100倍液,10天喷1次,连喷2~3次;发病初期用50%甲基硫菌灵1500倍液防治。

茎枯病

茎枯病为害叶、茎、花穗,叶片感病后,似开水烫伤状,叶柄为水渍状病斑;茎部染病后,出现水渍状褐色病斑,后扩展成绕茎枯斑,造成上部茎叶萎焉;花穗染病后,呈黄色,不能开花。

防治方法:在发病初期,用50%多菌灵可湿性粉剂800倍液,或用50%甲基硫菌灵可湿性粉剂1000倍液喷雾防治,每隔7天1次,连喷3次。

黑斑病

该病为害叶片,产生不规则形褐色小斑点,后扩大,叶片变黑色枯死;茎部发病呈褐色、变细,后下垂、折倒。发现后应注意防治。

地老虎、蝼蛄、银纹夜蛾等

防治方法:栽植前用辛硫磷等进行土壤处理;蝼蛄可采用毒饵诱杀;地老虎和银纹夜蛾幼虫发生期喷苏云金杆菌乳剂、灭幼脲等,发生严重时喷洒菊酯类农药防治。

主要价值

荆芥有强烈香气,主要以鲜嫩的茎叶供作蔬菜食用。荆芥富含芳香油,以叶片含量最高,味鲜美,还可驱虫灭菌,生食熟食均可,但以凉拌为多,一般将嫩尖作夏季调味料,是一种经济效益高、很有发展前途的无公害、保健型辛香蔬菜。