济水之南

《济水之南》是《济南乎》的增订版

作者家祖孙四代济南人。他生在历下,长大在天桥,工作先是在槐荫后又到历下,家乡情结一直缠绕着他。伴随城市建设步伐加快,济南日新月异,数百条老街巷相继消失,大量历史信息不断消亡,作者心中那个家乡的影像开始变得模糊。他说:看到我们的孩子,以及每年都大量涌入济南的新市民,没有见过老泉城路的高大梧桐,也不知道老广智院里的西洋景,更想象不到老火车站钟楼精典雅致,我再也坐不住了,背起相机,游走在老街陋巷,做起了"胡同串子",不问寒暑。

城市的历史时空交错,漫无边际,千头万绪。作者试图剥茧抽丝,挖地三尺,来追寻尘封的历史脚步,过往的故事和感兴趣的话题,并力求梳理出一个较为清晰的城市轨迹和坐标,与人分享。他敲开一扇扇黑漆大门,去寻找和记录街巷内、四合院中和小洋楼里的历史证人。他采访的对象中,有世代居住老街的"坐地户",有老字号的传人,也有济南名门的后裔。正是有了他们的口述,他的作品得以增加了原创性,从中梳理出来的故事也越发鲜活,同时也使他的作品形成作者亲历、访问记录、史料勾陈、现场摄影等交织在一起的"复合型"文本。

《济水之南》的这次增订,也对其他一些原有篇章作了结构上的调整和细节上的充实与丰富,以便能够展示一个老济南人心目中更加丰满、更加多元的济南;每篇文章前加了几句引言,意在提纲挈领、开宗明义,方便快速查阅。

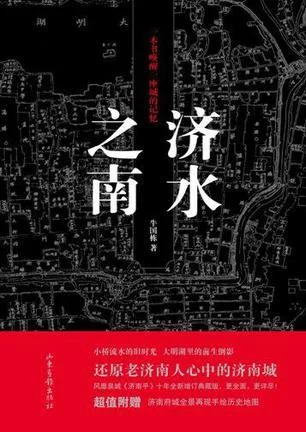

- 书名 济水之南

- 作者 牛国栋

- 类别 历史文化-地域文化

- 出版社 山东画报出版社

- 出版时间 2013年11月1日

主要内容

为一座城市所拥有过的大美感到由衷欣喜之余,最感触目惊心的,却是书中随处可见的"消失"与"拆除"的字样……

拿到牛国栋先生的增订版《济水之南》,迫不及待地打开书中附赠的那张"济南府城全景再现手绘历史地图":哦,这里是老城墙经过的地方,这里是未经开发前的泉城广场,这里还依稀能够看出旧时的影子,这里早已荡然无存……说实话,翻阅这部有关老济南城市记忆的图文书,一方面会为一座城市所拥有过的大美而欣喜,另一方面却也隐隐会有一种心痛。像国内所有的历史文化名城一样,在疾风骤雨一般的旧城改造的时代浪潮中,老济南的城市记忆已经残缺不全,一座城市的大美也在逐渐凋零。诚如牛国栋先生所言:"在历史与现实的坐标上,济南作为一个节点,折射出中国城市发展变化的历史轨迹。"

出版背景

在这个日新月异的年代,数百条老街巷相继消失,大量历史信息不断消亡,身为土生土长的济南人,牛先生背起相机,游走在济南的老街陋巷,挖掘史料,走访证人,不问寒暑,自觉自愿地做起了"胡同串子"。而他的《济水之南》即采取一种私人的视角,以老济南的街区文化为基本架构,按照济南传统格局和街区的大致走向,自老城中心到旧时关厢,再到百年前的商埠,最后止步于城郊山水之中。字里行间,对老济南的市井百态津津乐道,对老济南的胡同深巷如数家珍,可谓完整再现了老济南走过的历史轨迹,唤醒了一座城市的文化记忆。

一座历史文化名城,首先需要有悠久的历史传统和厚重的文化积淀,而历史传统和文化积淀,则包括城市传说、风物人情、名人逸事、名胜古迹、遗址遗迹、民谣民谚,乃至老街道、老胡同、老建筑、老字号、电影院、旧书店、小吃摊……均可包罗其中。这样的城市既有丰富的生活形态,也有多彩的市井风情,既有物质的一面,也有非物质的一面,其间彼此汇合,相互交融,结合成一个有机的不可分割的整体。牛先生笔下的老济南正是一座这样的城市,且不说"家家泉水,户户垂柳"的自然风物之美,足以让人沉迷其中回味不已,更让人感到怦然心动的,则是济南人平淡祥和、质朴善良的生活态度。他们显然深谙灵魂安静、内心自由的真义,具有某种"普遍和恒久"的性格,在乐天知命中透露出一种朴素而又不乏诗意的生命情怀。

读《济水之南》,为一座城市所拥有过的大美感到由衷欣喜之余,最感触目惊心的,却是书中随处可见的"消失"与"拆除"的字样:远东最为经典的德式建筑济南老火车站,拆掉了;清朝"中兴名臣"丁宝桢的故居,拆掉了;国药老字号宏济堂旧址,拆掉了;承载着几代济南人记忆的铭新池,拆掉了……更让人感到无比痛心的是,这些极具历史文化价值的地标性建筑并非毁于愚昧与无知的年代,而是被金钱裹挟起的商业浪潮和独断专横的的权力意志连根拔起。一个颇富讽刺意义的鲜明对照是,现实仍然在大拆大建中不停地折腾,那些为损毁的家园深感痛心的人们也依然在四处奔走、大声呼号。与醒目的"拆除"二字相比,"保护"二字显得如此苍白无力,他们知其不可为而为之,却只能以一己的绵薄之力,将即将消逝的风景定格为珍贵的影像资料,转化为动人的书籍文字。