沓氏县

早在汉代的汉高祖12年(公元前194年) ,金州就有了县级建制--沓氏县,也有了港口--沓津,现今的大连一带地界当时无疑是沓氏县所辖,而沓氏县的遗址已在大连开发区境内发现。

沓氏县是三国时期江南吴国与辽东公孙渊政权之间,使臣往来与军事行动的水陆转运站。这在很多历史书籍中都有记载。三国魏景初三年(公元239年)因辽东城乱,"以辽东沓县吏民渡海居齐郡界,立新沓县以居徙民"(新沓县故地在今山东省淄川县境内)。沓氏县遂废。

- 中文名称 沓氏县

- 创建年代 汉代

- 属 辽东郡

- 地位 水陆转运站

简介

公元前195年,西汉时沓氏县在今铁西街道张店村建立。

沓氏古城

大连电视台播出一部系列片《崛起的海岸》,大连日报也推出了一个系列报道--大连母城田野考察 。

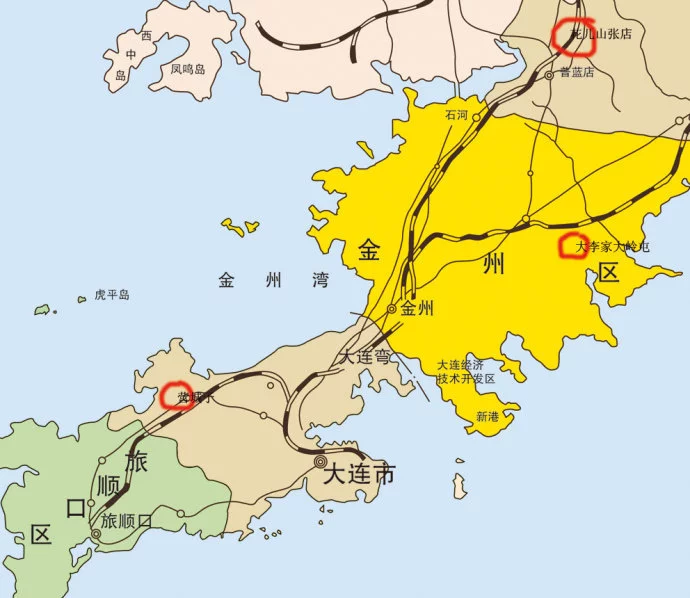

这里都涉及到一个争论已久的大连历史谜案,就是沓氏县县城到底在哪里?千年的沧桑变迁,加之辽南的频乱战争,我们的母城遗址早已模糊不清,许多人通过历史文献和考古实证追寻她,所以也有着多种的推论,在《崛起的海岸》和大连日报的系列报道中,都基本认定是普兰店的花儿山张店。

沓氏,这是一般人不熟悉的姓氏,却是金州地区拥有的第一个名字。

来源

说法一

一说山东有沓氏大户,在山东建沓县后,因战乱而移民到辽东半岛再建县城。

说法二

另一说"沓"者,逐层递进向前推移之意。根据古地理资料考证,古时山东半岛和辽东半岛之间的渤海海峡有许多小岛屿,即庙山列岛,山东移民或者逃难人流可以顺着岛屿一点点地到达彼岸辽东,由此,移民相聚这里后设立了沓氏县。

沓--本身就是一个有点古怪的汉字。我们都知道"纷至沓来"这个成语,纷:多,杂乱;沓:重复,多。用来形容接连不断纷杂而来。所以可推断沓氏县,是一个流民"纷至沓来"而形成的移民县。

但是,沓氏县城到底在哪里呢?

历史记载

1、清人顾祖禹在《读史方舆纪要》中说:"沓氏县在金州卫东南,汉县,属辽东郡,晋废","县西南临海渚,谓之沓渚"。

2、民国时期金毓黻等人编纂的《奉天通志》谓,"沓津、沓渚为吴军航海至辽登岸之地,自在金州无疑"。

3、刘钧仁编的《中国地名大辞典》与他同顾颉刚合编的《中国历史地图集》,皆谓"汉沓氏县在今辽宁省金县地"。

4、杨宗翰等人辑的《盛京疆域考》谓"沓氏,今金州厅东境"。

5、日本考古学家岩间德也力主在金州东境之说,并且著有《沓氏县考》,说今之董家沟古城址即汉沓氏县遗址。

6、日本学者三宅俊成在金州大李家大岭村发掘一座汉城遗址,并从如下几个方面推断其为汉沓氏城。一是其地理位置符合在金州城东境之说;二是其地西南临青云河海口,符合《资治通鉴》中"沓氏县西南临海渚"之说;三是发掘出的城址东西长150米强,南北宽150米弱,接近正方形,其规模虽不算大,以山东、朝鲜等地已发掘的许多汉代县城遗址来衡量,属其中较小的类型,但这也足以说明它够上县城的规模;四是发掘出的文物有陶器、铁器、纺锤车、明刀、货泉、同镞、铜带钩、鬲足、瓦当等都是汉代器物,附近还发掘有大量汉墓,大岭屯遗址被发掘后,一直到上世纪70年代,这个推论曾得到过历史、考古方面专家近乎一边倒的支持。

汉城遗址

普兰店花儿山张店挖掘出一座规模较大的汉城遗址。

这座城址西南临普兰店湾,城址南北长340米,东西宽240米,比大岭屯城址大三倍多,不仅出土有"临秽丞印"字样的封泥和"万岁千秋"字样的瓦当,及绳纹瓦当、铜印、铜镞、安阳布、货泉、五铢线等许多文物,还在遗址南三里处发现两块马蹄金,所以一些学者们认为,足以证明这是汉代沓氏县城遗物。但汉代辽东郡南部还有汶县。张店这座古城遗址究竟是沓氏县城的遗址,抑或是汶县的遗址?因缺乏资料,至今认定不下来。

所以,现在风头最劲的是张店汉城遗址,尤其让专家们推崇的是各重260克的马蹄金,稀世国宝。

海上丝绸之路

沓氏县是三国时期江南吴国与辽东公孙渊政权之间,使臣往来与军事行动的水陆转运站。这在很多历史书籍中都有记载。

山东师范大学山东地方史研究所所长朱教授认为"北方海上丝绸之路"始于秦汉之际,其源头在山东。船只从山东琅砑(胶南)、芝罘(烟台)和蓬莱一带出发,沿山东海岸北行,流过长山列岛,在辽东半岛南端的老铁山转航,再沿朝鲜西海岸南下,渡过对马海峡进入日本九州。

鲁东大学胶东文化研究中心刘主任在《山东半岛与东方海上丝绸之路》一书中认为:早在商代,山东半岛上就开始了远航贸易。据《诗经·商颂》记载:"相土烈烈,海外有截"中的"海外有截"应是从山东半岛远航至海外,说明商部落和海外已经有了较多的联系,有了很强的航海能力。山东半岛沿海的港口是海上丝绸之路最早的始发港,最晚在二千六百年以前,就开始了与海外邻国的商贸活动和人员的往来。

这条海上之路的形成应该可以追溯到更久远的年代,或许是因为要去寻找一片新大陆,或许是要逃避战乱和灾荒,甚或是在海上遇到风浪无意间漂向远方,数千年前的先民们从山东半岛和辽东半岛顺着海岸向东北行驶,来到朝鲜半岛和日本列岛。而后他们开始反复穿行于这条水道中,逐渐形成了一条相对固定的航线。距今约3000年左右的大连湾大嘴子遗址出土了碳化稻谷,证明了日本的栽培稻技术是从山东半岛经过辽东半岛、朝鲜半岛再传到日本九州,也证明了一条早已存在的连通山东半岛与东亚之间的海上传播之路。

由于当时船只等交通工具的简陋和航海技术的落后,自山东沿海东渡必须要依靠左旋回流的漂流并要依海岸而行,以便随时获取粮食和淡水的补给。

大连,作为"北方海上丝绸之路"通往东北亚的大门和枢纽,借助"北方海上丝绸之路"曾有的辉煌,为如今的东北亚航运中心的打造,增添新的光彩。