氦闪

氦闪是在中等质量恒星的核心,或是白矮星表面堆积的氦突然开始的核聚变。 它是简并态物质自然引发的爆炸。

当简并压力(纯粹只是密度的函数)超越热压力(与密度和温度成比例的)时,总压力与温度的关联性很微弱。

- 中文名 氦闪

- 外文名 helium flash

- 性 质 核聚变

- 解 释 简并态物质自然引发的爆炸

简介

氦闪是在中等质量恒星的核心,或是白矮星表面堆积的氦突然开始的核聚变 。

它是简并态物质自然引发的爆炸。 当简并压力(纯粹只是密度的函数)超越热压力(与密度和温度成比例的)时,总压力与温度的关联性很微弱。

过程

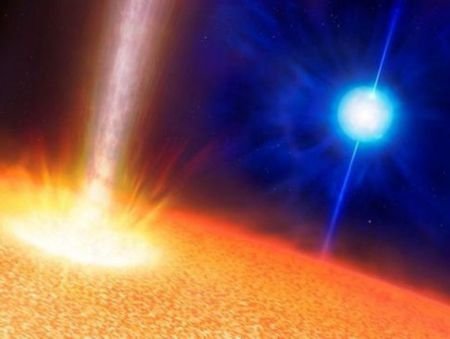

氦闪(helium flash)

一但温度达到一亿至二亿K,并且开始了氦元素的核聚变 ,温度就会快速的增高,这会进一步提升氦聚变的速率和反应区域,但不会增加压力,所以核心不会稳定的(和冷却)扩张。热失控的反应使恒星释出的能量很快的(只要几秒钟)超过正常恒星的一百万倍,直到增加的温度使热压力再度掌握优势,可以忽略掉简并压力。

对中等质量的恒星而言,重力塌缩造成恒星的核心密度很高,所以当核心的氢耗尽之后氦闪就会发生。在收缩期间,核心温度变得越来越高,直到外面的壳层向外膨胀,开始红巨星的阶段。当恒星因为重力继续收缩,最后成为简并态物质。简并使得恒星的温度升高,并且氦燃烧开始接近爆炸的结局。

氦闪

氦闪 当氢从伴星累积至白矮星后,氢通常会聚变成氦。这些氦在表面构成氦的壳层,而当氦的量足够多时,氦闪便可能发生,成为在热失控融合下的超新星。一般认为I型超新星就是氦闪的结果。

壳层氦闪是相似的氦燃烧,虽然不需要依靠简并态物质,但会在渐近巨星分支恒星核心之外的壳层周期性的发生。

两个He核聚变成的Be的原子核极不稳定,若在它衰变之前幸好与另外一个He融合,就能形成C。这个过程又称为3α反应。因燃烧过程较氢燃烧而言极短,氦燃烧过程被称为氦闪。

红巨星

质量小于2.0M☉的恒星,在恒星演化的红巨星阶段,因为核心的氢已经耗尽,留下富含氦的核心。而在壳层的氢继续融合使核心的氦灰烬继续累积,使核心的密度增加,但是温度仍然没有达到在质量更大的恒星进行氦融合所需要的。因此,从核聚变产生的热压力不足以创造在大多数恒星中的流体静力平衡和抵抗引力坍缩。这使得恒星增加单位体积的热含量,造成温度上升,直到压缩足够的氦在核心成为简并物质。这种简并压力最后足以阻止核心进一步的坍缩,但核心的其余部分会继续收缩并使得温度继续上升,直到到达这个点(≈1×10K),使氦可以点燃并开始融合。

自然爆发的氦闪源自简并物质。一旦温度达到1亿至2亿K,氦核就会进行3氦过程,温度迅速升高,进一步提高氦融合率,并且因为简并物质是热的良导体,扩大了反应区域。

然而,因为简并压力(纯粹只是密度的函数)超越热压力(与密度和温度成比例的)时,总压力与温度的关联性很微弱。因此,戏剧化的增温只是略微增加压力,没有稳定核心的膨胀冷却。

这种失控的反应很快地(几秒钟)使恒星产生千亿倍于正常恒星的能量,直到温度再升高至热压力再次成为主导的力量,消除了简并状态。然后,核心可以膨胀并继续稳定的燃烧剩余的氦。

质量超过2.25M☉的恒星,核心在未进入简并状态时就开始燃烧核心的氦,所以没有出现这种类型的氦闪。质量非常低的恒星(小于0.5M☉),核心永远不会耴得足以点燃氦。简并态的核心将继续维持着,最后会成为氦白矮星。

氦闪不是由表面辐射的电磁波直接观测到的。闪光发生在核心的深处,净效应是将是整个核心吸收了释放的能量,离开简并状态成为非简并物质。早些时候的计算表明,在某些情况下将有非分裂的质量损失,但是,后来将微中子的能量损失加入计算,显示没有这样的直接损失。