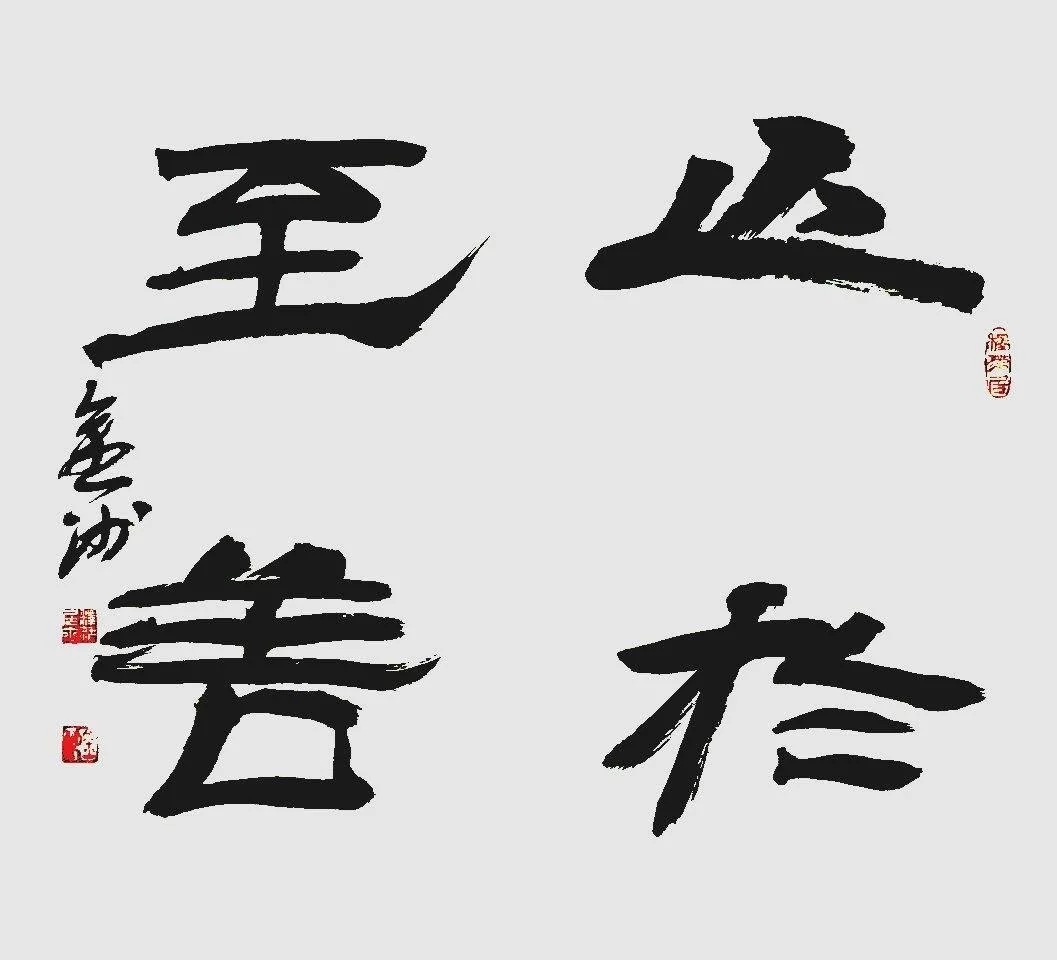

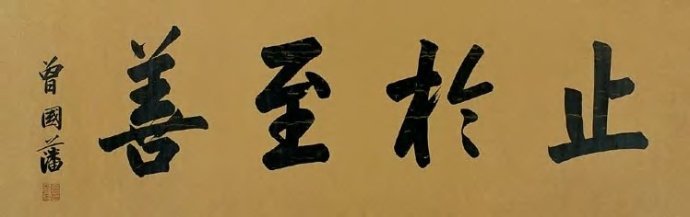

止于至善

止于至善,汉语成语。

拼音:zhǐ yú zhì shàn

谓处于最完美的境界。

《礼记·大学》:"大学之道,在明明德,在亲民,在止於至善。" 郑玄 注:"止,犹自处也。" 孔颖达 疏:"在止於至善者,言大学之道,在止处於至善之行。" 陈澔 集说:"止者,必至於是而不迁之意。至善,则事理当然之极也。" 鲁迅 《而已集·黄花节的杂感》:"革命无止境,倘使世上真有什么'止于至善',这人间世便同时变了凝固的东西了。"

- 中文名称 止于至善

- 外文名称 aim at absolute perfection;arrive at supreme goodness.

- 拼音 zhǐ yú zhì shàn

- 出处 《礼记·大学》

成语

止于至善

拼音

zhǐ yú zhì shàn

英文

aim at absolute perfection;arrive at supreme goodness.

What the Great Learning teaches, is to illustrate illustrious virtue; to renovate the people; and to rest in the highest excellence. (大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。)

出处与详解

一 .处于最完美的境界。

1、《礼记·大学》:"大学之道,在明明德,在亲民,在止於至善。" 郑玄 注:"止,犹自处也。" 孔颖达 疏:"在止於至善者,言大学之道,在止处於至善之行。" 陈澔 集说:"止者,必至於是而不迁之意。至善,则事理当然之极也。"

2、《礼记·大学》:"大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。" 朱熹 集注:"言明明德,亲民,皆当至於至善之地而不迁,盖必其有以尽夫天理之极,而无一毫人欲之私也。"

宋朱熹在《大学章句》中解释说:"止者,必至于是而不牵之意;至善,则事理当然之极也。言明明德、亲民,皆当至于至善之地而不迁。"其意为:修身育人,都必须达到完美的境界而毫不动摇。

二 .在至善之前停止。

"止于至善","止","停止,克制"。因为善与恶都是客观存在的,有大善,有小善,也有大恶,有小恶,始终善就是善,恶就是恶。所谓至善乃是善的极致,实则它更接近于恶,追求"至善",难道不是满足自己的私欲,所以我们能力小者追求小善,能力大则追求大善,但不是至善。如果真的有至善,懂得停止和克制,也许就是真的至善。

“止于至善”,是《礼记·大学》:“三纲领中的第三纲。那么,这个“止”是什么意思呢?《说文》里面说:“止,下基也。象草木出有址,故以止为足。”这个“止”呢,就有一个根基之义,还有一种达到之义。这个“止”,在这里就是说:大学之道的基础和根基,就是修养这个至善,离开了这个至善,我们就成了水上的浮萍,没有根柢。不可能像深植于大地的树木那样,有根有柢而长成参天大树,成为家庭的栋梁,国家的栋梁。所以说这个“止”,对修这个善,具有一个基础的意义,有一个目的的意义,有一个根基的意义。这个基础和根基,就是要有肥厚的信德之土,来养育我们的十善之行。因为如果我们不信自然,不信自然大道,不相信这个德,那么这个善很难立起来,很可能就左右摇摆,时行而时不行。所以,这个“止”,我们要从《说文》——汉代的《说文》字典里面去把它参透,而不要像现在的人这样,看到这个“止”,就单纯地理解为停止,止步。而是要演绎开来,进入到汉代以前,古代人的那种心境当中,去理解这个“止”,真正地把自己的善根、善心,深植在信德之土的牢牢基础之上!这样这个善才能立得起来,这个善行才能在我们家庭的生活化当中,在社会的生活化当中,在工厂的工作环境之中,在社会行为之中,去展开这个至善的修持。因为我们上面也讲了,这个德,她就是由十种善行作为她的基本框架而构成的。修善也就是在修德,是在持这个德,守这个德,增加我们内在的德。是在我们的心中和身中,修持这个德性的品格,修这个“形而下为器”的身体,使他改造成为能够承载、能够储存道德能量的物器。所谓德器也好,所谓道器也好,首先都得要抓住一个“善”来进行修持,要“止于至善”。这个善能够全面地展开,才能使我们的身心成为承载德性的这样一个容器。

何为“至善”,简单地说就是大公无私!仁爱众生即善,唯德是行的十种品格、品行,就是至善。这个至善,也就是《老子德道经》所阐释的上善:像水一样处下不争,具有水的品格、性格。这个善的根本,就是指心里面的修持,十种善德之心要求修养德道者一心一意去实践,并且做到十善的忠孝心、好善心、慈悲心、平等心、博爱心、教化心、忠恕心、和蔼心、忍耐心、勇猛心。这就是十善心。这十善心也就是上善的基本元素,也就是我们修善所应当立定的脚跟,是“止于至善”应当把握的十大方面。这也是礼德的基本成份,他内部所蕴含的,就是以礼德为中心的五德能量和品格。(熊春锦先生《道解四书》大学导读讲解》)。

相关链接

止于至善,是一种以卓越为核心要义的至高境界的追求。止于至善,上升到人性的层面来说就是大真、大爱、大诚、大智的体现。是自我到无我境界的一种升华。

"止于至善"出《礼记·大学》,此篇开篇即说:"大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。"这里的"大学",当时是针对"小学"而言的,"小学"即礼、乐、射、御、书、数,属于"艺"的层面,称六艺,而"大学"是修身之学,使人成为道德上的完人之学,属于"道"的层面。道和艺,一为形而上,为体,为性,一为形而下,为用,为相。朱熹称"大学"为"大人之学"(《四书集注·大学章句》),也是恰当的,"大人"指道德完善之人。

对"止于至善"要从三个方面来理解,第一是"止于至善"本身的意义,第二要结合三纲来理解,第三要结合八目来理解。也就是说,要结合整个《大学》来理解,这才能完整反映此训的原初意义,才能在此意义上开出时代性的新释。

论述

首先要明了"止于至善"本身的含义。"止于至善",孔颖达释为"言大学之道在止处于至善之行。"(《礼记正义》)朱熹释"止"为"必止于是而不迁",一定要达到这个境界而不再改变,释"至善"为"事理当然之极"(《四书集注·大学章句》),事情的最高原则,即最高的善。王阳明释"至善"为"性",即本性,人类的本生是纯善无恶的,"至善者,性也。性元无一毫之恶,故曰至善。"(《传习录上·语录一》)至善之性是人类的固有本性,所以"止"就是一种对本性的复归,"止之,是复其本然而已。"(同上)历史的解释虽然表达有异,但基本精神是一致的,都是要通过道德修养而达到并保持人类最高的善。

止于至善

止于至善 其次应该结合《大学》三纲来理解"止于至善"。"止于止善"境界如何达到?这就涉及到成就完善道德的方法和阶段等问题,《大学》提出了三纲八目。首先是"三纲":明明德、亲民、止于至善。明明德、亲民两纲是达到止于至善境界的方法,也是两个不同的阶段。"明明德",指个人达到道德的觉悟,前一个"明"是动词,明了、达到之意,"明德"是指人们都具有的至善的道德本性,"明德"之"明",表示纯净无染的、圆满的,是对善的描述。个人达到道德的觉悟之后,还要推己及人,帮助、教育他人,使其也成为有道德的人,这就叫"亲民"。"亲"有"亲属"、"爱"、"接近"等义,因为爱他人,而想推己及人,这就是"恕"道。所以孔颖达释"亲民"为"亲爱于民"(《礼记正义》)。朱熹释"亲民"为"新民","新者,革其旧之谓也。言既自明其明德,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。"(《四书集注·大学章句》)这种解释融入了佛教的如来藏思想。王阳明不同意朱熹之释,认为如果说是"新民",应该是"自新之民",不需要人他的教诲而能自觉。而"亲民"则含有"教养"的含义,"犹孟子'亲亲仁民'之谓。"(《传习录上·语录一》)强调恢复"亲民"的本义。王阳明的解释比较符合《大学》的本义。《礼记》中关于大学之道的另一段话,也可以帮助我们理解"明明德"和"亲民"的意义,突出教育的作用,认为古代教育,首先是对个人的培养,必须通过九年的时间,达到大成,"九年,知类通达,强立而不反,谓之大成。"(《礼记·学记》)"知类"指掌握普遍的规律性、本质、本体,"通达"指知识运用的普遍性,触类旁通,无所障碍,"不反"指不退转,大成境界的稳固性,不会再返回到未受教育或低层教育的境地。这是"明明德"的过程。在此基础上,才能够以仁爱之心教化他人,"然后足以化民易俗,近者说服而远者怀之。"(同上)化导民众,使近者悦而远者来。这是讲的"亲民"之道。

经过明明德和亲民两个阶段,就会达到至善的境界。作为校训,从简洁的要求出发,只要强调最高阶段或者结果之"止于至善"即可,作为过程、阶段的"明明德"、"亲民",其意义已含摄于其中。

第三应该结合八目来理解"止于至善"。八目为格、致、诚、正、修、齐、治、平,"古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。"(《礼记·大学》)这八目的核心在于修身,而基础在于格物。依朱熹的解释,格、致、诚、正作为修身的方法,属于明明德的内容,而齐、治、平作为修身的功用,是新民(亲民)的内容(《四书集注·大学章句》)。因此,八目是对三纲之"明德"纲和"亲民"纲的进一步说明,最后要达到的境界仍然是"止于至善"纲。

这里分为两条道路,内圣之路和外王之路。内圣是格致诚正之路,外王是修齐治平之路。

这两条路的起点是"格物",传统的解释,郑玄释曰:"格,来也;物,犹事也。"(《礼记注》)基本的意义是和事物加以接触,认识事物。格物的对象,各家解释不同,但基本上是两方面,一是向内格心,二是向外格事,两者都有一个知识论和人性论上的预设。向外格事,是程朱理学一派的观点,知是人们先天所固有,但要通过格物才能得到。程颐解释说:"格尤穷也,物犹理也。犹曰穷理而已矣。"(《二程遗书》卷十八)朱熹释"格物"为"即物而穷其理"(《四书集注·大学章句》),穷究事物之理,具体的方法,程颐认为要一点一点地积累,"今日格一物,明日格一物,积习既多,然后有脱然贯通处。"(《二程遗书》卷十八)所格之事,包括社会生活、自然界中的一切对象。向内格心是陆王心学的观点,认为人们先天具有良知,即道德上的至善和认识的本能,王阳明释"格"为"正","格者,正也,正其不正以归其正者之谓也。"(《大学问》)正的具体方法,就是道德实践上的为善去恶。

"致知",是由格物而达到对于知识、智慧认识和掌握,致知必有一个格物的过程,是所谓"物格而后知至"(《礼记·大学》)。东南大学有"致知堂",典出于此。王阳明的心学将"致知"解释为实现良知,"格物致知"就是正念头,实现良知,王阳明的四句教:"无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物"就是对心学的"格物致知"的具体实现的阐明。

"诚意",《大学》释为"勿自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也"。也就是说,心的发动,要真实无妄,诚实,其价值指向是善,思想意识以善为准则。远离恶要象讨厌恶臭那样,追求善要象喜爱美景那样。谦通慊,满足之意。应该以此为满足。要达到这种真实无妄心,最重要的是"慎独",在个人独处,没有社会关系的制约时,仍然要自律,遵守道德准则。这是最难之处。诚意的前提是致知,是所谓"知至而后意诚"(《礼记·大学》)。而诚意又是达到"正心"的条件,所谓"意诚而后心正"(同上)。 "正心"就要求心不倾邪。

至此,构成大学之道的内圣之路,即内求圣人之德,在此基础上,经过修身阶段,开出齐家、治国、平天下的外王之境。这样,以修身为核心,内圣是修身的内容,外王为修身的功用,由己及人,由近而远,由内而外,由道德事功,实现人生的价值。

近义词

登峰造极、完美无缺、十全十美

反义词

毫无是处 漆黑一团

实例

东南大学校训:止于至善

厦门大学校训:自强不息,止于至善

江南大学校训:笃学尚行止于至善

河南大学校训:明德新民止于至善

河南师范大学校训:厚德博学 止于至善

西安外国语大学英文学院院训: 止于至善Commitment to Excellence

福建中医药大学校训:大医精诚止于至善

四川大学锦城学院校训:止于至善

广东高州中学校训:止于至善

蒋介石先生曾为长沙市明德中学题词:止于至善

大仁健康管理理念:大仁健康 止于至善

至善教育集团理念:明德致远,止于至善

南方科技大学树仁书院院训:居高怀仁,止于至善

华东交通大学校训:日新其德,止于至善

长沙航空职业技术学院校训:自强不息。止于至善

相关成语

浅尝辄止

改恶从善

好善乐施