橄榄桥脑小脑萎缩

橄榄桥脑小脑萎缩(OPCA)是多系统萎缩,即一组原因不明的神经系统多部位进行性萎缩变性疾病,以小脑共济失调为主要临床表现,部分伴有植物神经及锥体外系症状以及其它神经系统症状体征。其起病形式多样,临床较易忽视。

基本概述

OPCA分为遗传型(Menzel型,多数为常染色体显性,少数为隐性)与非遗传型(DejrineThomas型)两类。近年虽有学者主张遗传者不应纳入多系统萎缩的范畸,但多数文献仍将遗传型归纳入多系统萎缩。遗传型归纳入多系统萎缩。OPCA病理发现主要是小脑、桥脑下橄榄核萎缩,细胞脱失伴胶质增生。小脑以蒲金野细胞丧失最为明显,颗粒层变薄。小脑中脚和齿状核变性。 脊髓中的后索,橄榄脊髓束,皮质脊髓束以及脊髓小脑束变性,克拉克柱细胞及前角细胞脱失。还可累及基底节和大脑皮质。因而临床上表现出多系统多样化的症状和体状。有人认为一般不出现锥体束征,但本组40%(13/32)的病人出现了。

橄榄桥脑小脑萎缩

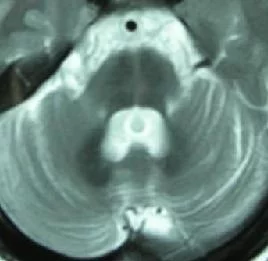

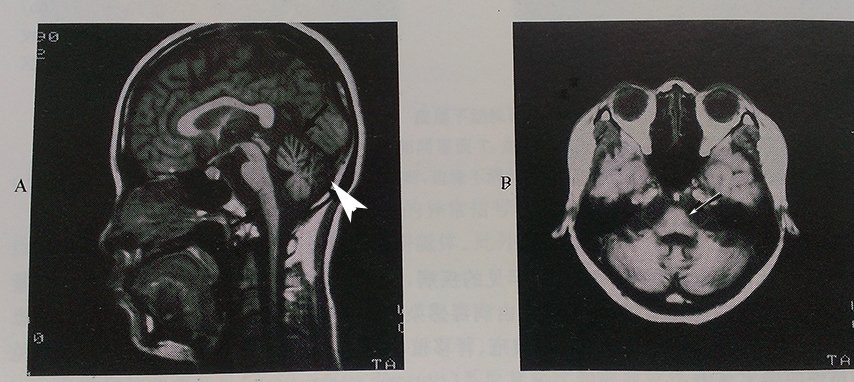

橄榄桥脑小脑萎缩 锥体束征。本组有8例行CT检查未发现异常,但头颅MRI见小脑桥脑萎缩,所以MRI检查是有价值的辅助诊断方法。

临床上遇见下列情况即可考虑为OPCA。①中壮年男性;②不明原因逐渐出现小脑性共济失调;③伴随下述中的一种或一种以上症状体征:植物神经症状;锥体外系征;锥体束征;脑干征;④头颅CT或MRI见或未见(患病早期)小脑桥脑萎缩;⑤排除了其它中枢神经系统疾病。治疗方面,目前尚缺乏有效治疗。可以使用促进乙酰胆碱合成或增强其作用的药物,如毒扁豆碱、胞二磷胆碱、哈伯因等,疗效不肯定。由于本类疾病部分属遗传性疾病,阻止患者及杂合子生育,杜绝患儿出生更显重要。

临床表现

小脑征32例均有运动性共济失调,其中22例首发症状为走路不稳,19例半年至两年后出现蹒跚步态。4例以言语不清,头晕起病,继之行走不稳。临床体检均为Romberg′s征睁闭眼站立不稳,指鼻试验、快复轮替动作、跟膝胫试验笨拙、不准;反击征阳性。 植物神经症状有尿频、夜尿增多、排尿不尽感者20例,占62.5%(20/32)。其中12例有阳萎。4例伴有体位性低血压,其立卧位收缩压差>4kPa,舒张压差>2.67kPa。

锥体外系征16例表现肌张力增高,占50%(16/32),其中齿轮样肌张力增高9例。锥体束征13例有锥体束受损体征,表现为腱反射亢进,Rossolimo′s阳性,Hoffmann′s阳性,Babinski′s阳性。脑干征8例有吞咽困难,构音障碍,饮水呛咳,咽反射迟钝或消失。

颈椎出现病症,尤其是骨质增生压迫神经,造成脑供血不足。长期回带来橄榄桥脑小脑萎缩。这也和更年期现象及生活规律、饮食、心情有一定的关系。如果确定颈椎是主要原因,在扩张血管、心脏用药的同时,要加紧治疗颈椎上的原因。颈椎病的治疗多是牵引、按摩配合药物。脑萎缩是一种脑组织细胞相应减少而引起脑神经功能失调的疾病,脑萎缩在临床最主要的症状是痴呆,尤其是老年人易引起老年痴呆症。脑萎缩是由多种原因引起脑组织体积缩小的一种精神衰退性疾病,多由遗传、脑外伤、脑梗塞、脑炎、脑缺血、缺氧、脑动脉硬化、煤气中毒、酒精中毒等引起脑实质破坏和神经细胞的萎缩、变形、消失,其中最主要的致病因素是脑血管长期慢性缺血而造成的。

类型分别

由于CAG重覆序列多存在于表现序列(exon)上,因此在其基因表现的蛋白质中便存在长链的麸胺酸(Glutamine),此种异状的蛋白质会导致细胞衰亡。依CAG重覆所位的染色体又可细分为不同型的小脑萎缩症。SCA3占在台湾的中国人中所有显性脊髓小脑萎缩症的45%。在台湾主要针对小脑萎缩症第一型、第二型、第三型、第六型、第七型和DEPLA型,利用PCR的分子生物技术进行作筛检。(以下数据为华人族群的统计数据) SCA1:第6对染色体6p23,正常人CAG重覆6-36,患者39-83

SCA2:第12对染色体(12q24.1);正常人CAG重覆16-30,患者34-49

SCA3(MJD):第14对染色体14q21;正常人CAG重覆13-44,患者63-85

SCA6:第19对染色体19p13.1-13.2,正常人CAG重覆4-16,患者21-27

SCA7:第3对染色体3p21.1-p12,正常人CAG重覆7-35,患者37-130

DEPLA:第12对染色体(12p13),正常人CAG重覆6-35,患者49-88

如家族中有这类病史,家族成员怀孕时,应做胎儿绒毛(12-16周)或羊水(16周以上)检查,可分析SCA基因之CAG重复次数。

治疗方法

脑萎缩的治疗原则是: 1、早期发现、早期治疗,容易取得较好的疗效。

2、促进正常发育、抑制和改善异常运动和姿势。

3、综合治疗:利用各种有效的手段对患者进行全面、多样化的综合治疗、除针对运动障碍进行治疗外,对合并的语言障碍、智力低下,行为异常、癫痫也要进行治疗。

4、家庭训练和医生指导相结合。

5、针对病因,辨证辨病、标本同治、调节五脏六腑、营养脑细胞、促进脑组织发育。

位一体疗法治疗脑萎缩的具体方法:

针灸推拿主要是依据患者的临床表现,结合中医辨证理论,进行中医临床分型,一般将脑萎缩分为肾精不足型、气血亏虚型、痰蒙脑窍型、瘀阻脑络型四型。然后依据临床分型,再选择穴位和治法,确立治疗方案。

(1)针灸

针灸是通过在选定的穴位进行针刺或艾灸,同时根据中医辨证施治理论采用恰当的补泻手法,以达到调节患者的机体的阴阳平衡,疏通经络,开通脑窍,促进脑萎缩患者康复的目的。

①肾精不足型以补益肾气、益精填髓为主要治法。针灸选穴:主穴——百会(或四神聪)、太溪、命门、肾俞配穴--关元、脾俞、复溜、阴陵泉针刺方法:百会平刺,勿提插,多捻针、留针;关元可用灸补法;余穴均用补法。

②气血亏虚型以补益气血、养血健脑为主要治法。针灸选穴:主穴——足三里、三阴交、血海、脾俞配穴--肾俞、胃俞、关元针刺方法:关元可用灸法或温针灸,余穴以补法为主。

③痰蒙脑窍型以健脾化痰、益脑开窍为主要治法。针灸选穴:主穴——丰隆、脾俞、神门配穴--曲池、百会、阴陵泉、风池针刺方法:脾俞用补法;百会只捻转,不提插;其余穴位用泻法。

④瘀阻脑络型以活血化瘀、通络开窍为主要治法。针灸选穴:主穴——风池、太冲、血海配穴--百会、神门、足三里、三阴交针刺方法:神门、足三里、三阴交用补法;百会只捻转,不提插;其余穴位用泻法。

上述针灸选穴是临床选穴的基本指导原则,在实际施治过程中,可根据患者的临床表现,坚持中医的整体观念和辨证论治的原则,灵活选用,以达最佳治疗效果。另外,可根据患者的临床症状选用头针治疗,如有运动功能障碍的选用运动区;共济失调者可选用平衡区;语言障碍者可根据语言障碍的类型分选语言区(语言Ⅰ区、语言Ⅱ区、语言Ⅲ区);有感觉障碍者,可根据感觉障碍的部位选择相对应的头针感觉区;有震颤者,还可选用舞蹈震颤区。当然还可运用时间针灸,定时开穴施治,采用子午流注和灵龟八法定时开穴进行针灸将可在选穴少的情况下,取得较为突出的疗效。针灸治疗,每天1次,每周治疗6次,休息1天,病人身体有其他发热、感染、血液病、软组织损伤等不宜针灸者可暂停针灸。

(2)推拿

推拿的主要作用是通过对肢体或穴位和按摩,达到疏通经络,活血化瘀的作用,从而使脑萎缩的肢体功能和其他功能的障碍得以恢复。对于脑萎缩的患者来说,如果没有肢体功能障碍,推拿部位则以头面部为主。头面部采用的推拿施治手法主要有:开天门,推坎宫,分推额阴阳,揉运太阳,双揪铃铛,分推面颊,掐人中,点揉神庭、百会、前顶、后顶、脑空、脑户、风池等穴,五指拿头顶,三指拿颈项,扫散法,干洗头等。

若患者伴有肢体功能障碍,则同时要求做肢体推拿,上肢的推拿手法主要有拿上肢、滚上肢内外侧面,点揉曲池、手三里、内关、外关等穴,摇上肢肩、肘、腕、指关节,捻指,拔伸手指,搓上肢,抖上肢等;下肢的推拿手法主要有滚下肢内外侧面,拿下肢,点揉血海、足三里、阳陵泉、三阴交、太冲等穴,拔伸下肢,摇下肢髋、膝、踝关节,抖下肢等。腰背部可选用滚法,擦法,拍法,点揉背俞穴、华佗夹脊穴等手法。另外,对于小儿患者还可采用捏脊,推上三关,退下六腑,根据症候的虚实,选用脾经、肾经、心经、肝经、肺经的补泻手法进行对证施治。推拿手法每天治疗1次,每次30分钟,每周治疗6次,休息1天,由推拿医师直接给患者操作。注意有骨质关节结核、骨髓炎症、按摩部位局部皮肤破损、妊娠期、出血性疾病、急性传染病及脓毒血症等推拿禁忌症者禁用推拿手法。

运动康复

对脑萎缩患者的功能康复,有平衡功能障碍和步态异常者最重要的是平衡训练和步态训练,另外还有关节活动范围的训练、增强肌力训练等等,重点介绍平衡训练和步态训练:平衡功能的训练在脑萎缩患者的康复治疗中十分重要,这些患者由于平衡障碍,影响了许多日常功能活动的进行,因此平衡的康复训练对于有平衡障碍的患者显得尤为重要,通常把训练分为以下四步: ①坐位平衡训练:先让患者体会坐位的感觉或用镜子矫正坐位的姿势,然后训练从有倚靠到无倚靠坐,由坐在靠椅上到做在凳子上;并学会在坐位上做前后左右改变重心的动作,加强患者承重练习及左右交替抬臀负重练习。以后练习在坐位下做上肢和躯干的各种动作,并能在外界推力作用下保持坐位的动态平衡。

②站立平衡练习:有些患者开始训练站立平衡很难,可先借助直立架体会站立的感觉,然后慢慢练习由依托到无依托站立。在站立位下要求触摸不同物品,并可在平衡训练器上练习重心向前后左右转移,提高双腿支撑负重能力及双腿站立平衡能力。同时可在双肩外侧或骨盆两侧施加推力,训练其动态平衡;站立的地面可从平到不平,还可让患者在海面垫上站立,随着平衡能力的改善,最后进展到站立位作头、上肢、躯干以至下肢的各种动作,在摇晃板上练习站立。

③坐位起立平衡:练习从有依托到无依托下起立,注意站立时双下肢要同时负重,让患者反复体会双腿支撑坐站的感觉,可先在高凳上练习坐站,然后逐渐过渡到低凳坐站,在坐下时不要有跌落姿势;

④步行平衡练习:即在训练步行中的稳定性,开始可在平衡杠内练习向前向后行走,或靠墙做向前向后移动,然后练习沿直线或在较窄的平衡木上行走,并练习在行走中突然止步、转体、拐弯及跨越障碍。随着步行能力的提高,可加快行走的速度,以提高平衡能力。步态的训练是在分析步态的基础上,针对异常步态的姿势而采取相应的措施。步态的训练是在坐位和立位平衡的基础上进行的训练。包括训练前准备,平衡杠内训练,室内行走训练,活动平板上练习行走等训练活动,以纠正患者的异常步态,帮助患者恢复走路姿势的平衡。

因在运动康复训练过程中,能量消耗多,容易疲劳,在训练中要特别注意经常间断休息,以防发生过度疲劳、肌力下降。另外,在训练过程中要保护病人,不要摔倒,以防病人产生恐惧心理。以上每一个步骤都由康复治疗师一对一进行训练,在治疗前,由治疗师根据每位患者的具体情况,制定相应的符合患者个体素质的治疗方案。运动康复每天治疗1次,每周治疗6天,休息1天。

饮食原则

(1)供给充足的必需脂肪酸。膳食中提供充足的必需脂肪酸是极为重要的,它是大脑维持正常功能不可缺少的营养物质,核桃、鱼油、红花油,月见草油的必需脂肪酸含量较多,在膳食中可适量增加。 (2)注意给予低糖饮食。因为过多的食糖,特别是精制糖摄入过多,易使脑功能出现神经过敏或神经衰弱等障碍。

(3)膳食中应注意补充含维生素E、维生素C和β-胡萝卜素丰富的食品、如麦胚油、棉籽油、玉米油、花生油、芝麻油等,这些物质具有抗氧化物质,能够延缓衰老。

(4)各种菜肴烹调时,不要放过多的味精。脑组织通过酶的转换使谷氨酸生成γ-氨酪酸。摄入过多的味精时,可引起头痛、恶心等症状。

镁是各种酶反应的辅助因子,与钾、钙等元素协同维护心肌和防治动脉硬化,从而增强脑的血流量,有利于防治老年痴呆症的发生。在日常饮食中注意补充海产品、食用菌、豆类及其制品、鱼类、乳类、芝麻酱、各种蔬菜和水果等食物,便可以使机体获得足量的矿物质。