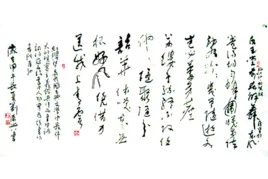

柳絮词

柳絮词是清代著名文学家曹雪芹在《红楼梦》中为众人所作的一组词,共五首 。

- 作品名称 柳絮词

- 创作年代 清代

- 作品出处 红楼梦

- 文学体裁 词

- 作者 曹雪芹

作品出处

《红楼梦》第七十回,时值暮春之际,史湘云因见柳絮飘舞,偶成小令。于是诗社众人以柳絮为题,以各色小调作成柳絮词 。

史湘云

如梦令

岂是绣绒残吐,卷起半帘香雾,纤手自拈来,空使鹃啼燕妒。且住,且住!莫放春光别去。

林黛玉

唐多令

粉堕百花洲,香残燕子楼。一团团逐对成球。飘泊亦如人命薄,空缱绻,说风流。

草木也知愁,韶华竟白头!叹今生,谁舍谁收?嫁与东风春不管,凭尔去,忍淹留。

薛宝钗

临江仙

白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂团蝶阵乱纷纷。几曾随逝水,岂必委芳尘。

万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根,好风频借力,送我上青云!

贾探春(上阙),贾宝玉(下阙)

南柯子

空挂纤纤缕,徒垂络络丝,也难绾系也难羁,一任东西南北各分离。

落去君休惜,飞来我自知。莺愁蝶倦晚芳时,纵是明春再见应隔期。

薛宝琴

西江月

汉苑零星有限,隋堤点缀无穷。三春事业付东风,明月梅花一梦。

几处落红庭院,谁家香雪帘栊?江南江北一般同,偏是离人恨重!

作品注释

1.绣绒--喻柳花。残吐--因残而离。词写春光尚在,柳花乃手自拈来,所以说"岂是残吐"。后人不晓词意,妄改"残吐"为"才吐"(程高本),变新枝为衰柳,与全首境界不合。明代杨基《春绣绝句》:"笑嚼红绒唾碧窗"。

香雾--喻飞絮蒙蒙。

拈--用手指头拿东西。鹃鸣燕妒--以拈柳絮代表占得了春光,所以说使春鸟产生妒忌。

莫放--庚辰本作"莫使",与前句"空使"用字重复,且拈絮是想留住春天,以"莫放"为好。从戚序本。南宋词人辛弃疾《摸鱼儿》词:"春且住!见说道天涯芳草无归路。怨春不语,算只有殷勤画檐蛛网,尽日惹飞絮。"写蛛网沾住飞絮,希望留住春光,为这几句所取意。

2."粉堕"二句--粉堕、香残,指柳絮堕枝飘残;粉,指柳絮的花粉。百花洲,《大清一统志》:"百花洲在姑苏山上,姚广孝诗:'水滟接横塘,花多碍舟路。'"林黛玉是姑苏人,借以自况。燕子楼,典用白居易《燕子楼三首并序》中唐代女子关盼盼居住燕子楼怀念旧情的事。后多用以泛说女子孤独悲愁。又苏轼《永遇乐》词:"燕子楼空,佳人何在?空锁楼中燕。"故也用以说女子亡去。

逐对成球--形容柳絮与柳絮碰到时黏在一起。"球"谐音"速";逑,配偶。这句是双关语。戚序、程高本"对"作"队",则只就景物说。从己卯、庚辰本。

缱绻--缠绵,情好而难分。风流,因柳絮随风飘流而用此词,说才华风度。小说中多称黛玉风流灵巧。

谁拾谁收--以柳絮飘落无人收拾自比。戚序、程高本"拾"作"舍",误。以柳絮说,"舍"它的是柳枝;若作自况看,宝玉亦未曾"舍"弃黛玉。今从己卯、庚辰本。

"嫁与东风"句--亦以柳絮被东风吹落,春天不管,自喻无家可依,青春将逝而没有人同情。用唐人"可怜日暮嫣香落,嫁与春风不用媒"诗意。

忍淹留--忍心看柳絮漂泊在外,久留不归。

3.白玉堂--参见《护官符》注。这里形容柳絮所处高贵。春解舞--说柳花被春风吹散,像翩翩起舞。

均匀--指舞姿柔美,缓急有度。

"蜂围"句--意思是成群蜂蝶纷纷追随柳絮。有人以为是以蜂蝶之纷乱比飞絮,亦通。

随逝水--落于水中,随波流去。喻虚度年华。以逝水比光阴。

委芳尘--落于泥土中。喻处于卑贱的地位。

"万缕"二句--意谓不管柳絮是否从枝上离去,柳树依旧长条飘拂。喻不因别人对我的亲疏而改变自己固有的姿态。

青云--高天。也用以说名位极高。如《史记.伯夷列传》:"闾巷之人欲砥行立名,非附青云之士,恶能施于后世哉?"

4.纤纤缕、络络丝--喻柳条。虽然如缕如丝,却难系住柳絮,所以说"空挂"、"徒垂"。

绾系--打成结把东西栓住。

我自知--等于说"人莫知"、"世莫知"。植物抽叶开花都是在不知不觉中进行的。

隔年期--相隔一年才见一次。宋代王禹偁《中秋月》诗:"莫辞终夕看,动是隔年期。"其实这是从古乐府《七日夜牛女歌》"婉娈(亲爱)不终夕,二别周年期"化出来的。原本是说牛郎织女的。

5.汉苑--汉代皇家的园林。汉有三十六苑,长安东南的宜春苑(即曲江池)水边多植杨柳,后因柳成行列如排衙,但远不及隋堤规模,故曰"有限"。

隋堤--参见《广陵怀古》注。

明月梅花一梦--后人以为"梅花"不合飞絮季节,就改成"梨花"(程高本),殊不知这是用"梦断罗浮"的典故(参见《赋得红梅花》诗注),本取其意而不拘于时。《龙城录》记赵师雄从梅花树下一觉醒来时,见"月落参横,但惆怅而已。"此所以用"明月"二字。又小说中说宝琴是嫁给梅翰林之子的,用"梅花"二字或有隐意。

落红--落花。表示春去。用"几处",可见衰落的不止一家。

香雪--喻柳絮,暗示景物引起的愁恨。帘栊,说闺中人。

一般同--都是一样的。

"偏是"句--古人以折柳赠别。又柳絮漂泊不归,也易勾起离别者的愁绪。

作品赏析

《柳絮词》是每个人未来的自况。

我们知道,史湘云后来与卫若兰结合,新婚是美满的,所以史湘云的《如梦令》中不承认用以寄情的柳絮是衰残景象。对于她的幸福,有人可能会触痛伤感,有人可能会羡慕妒忌,这也是很自然的。她父母双亡,寄居贾府,关心她终身大事的人可能少些,她自诩"纤手自拈来",总是凭某种见面机会以"金麒麟"为信物而凑成的。十四回写官客为秦氏送殡时曾介绍卫若兰是"诸王孙公子",可见所谓"才貌仙郎"也必须以爵禄门第为先决条件,不能想象如史湘云那样的公侯千金会单凭才貌选择一个地位卑贱的人作为自己的丈夫。词中从占春一转而为惜春、留春,而且情绪上是那样地无可奈何,这正预示着她的所谓美满婚姻也是好景不长的。

林黛玉的这首的《唐多令》充满了"缠绵悲感"。她从飘游无定的柳絮,联想到自己孤苦无依的身世,预感到薄命的结局,把一腔哀惋缠绵的思绪写到词中去。曾游百花洲的西施,居住燕子楼的关盼盼,都是薄命的女子,似乎是信手引来,实际是有意自喻。下阕诗人以草木自喻,年纪轻轻,竟愁到了白头。柳絮任东风摆布,正是象征黛玉在命运面前无能为力。是对黛玉处境的写照,也是对悲惨结局的暗示。李纨等人看了这首诗,都点头感叹:"太作悲了。"除了这类悲戚语外,这个无父无母、寄居贾府的柔弱少女还能说出什么更乐观的话呢?

薛宝钗的《临江仙》可以说是通部小说中最著名的一首词作。因为这首词的最后一句话--"好风频借力,送我上青云",宝钗没少受到拥林派红学家的攻击。一般的"红色红学家",都喜欢抓住这句话如获至宝般地大做文章,声称此为宝钗如何如何"有野心"的证据。不是吗?在现代汉语,乃至历来的俗语中,"青云"、"青云直上"指的都是高官显爵。因此那些声称宝钗如何如何"野心勃勃",如何如何"醉心于功名富贵"的说法,似乎也言之凿凿。然而,笔者却不能不说,这实在是一种缺乏古汉语常识的说法。因为在最初的古诗文中,"青云"、"上青云"不仅指的不是高官显爵、功名富贵这些东西,反而指的是不与权势集团同流合污的隐士情操!

探春后来远嫁不归的意思已尽于《南柯子》前半阕四句之中,所谓白白挂缕垂丝,正好用以说亲人不必徒然对她牵挂悬念,即《红楼梦曲·分骨肉》中说的"告爹娘,休把儿悬念……奴去也,莫牵连。"这些话当然都不是对她所瞧不起也不肯承认的生母赵姨娘而说的。作者安排探春只写了半首,正因为该说的已经说完。同时,探春的四句,如果用来说宝玉将来弃家为僧,不是也同样适合吗?是的。唯其如此,宝玉才"见没完时,反倒动了兴",提笔将它续完。这一续,全首就都像是说宝玉的了:去休惜,来自知,所谓随缘而化,踪迹难寻;夫妻相见之期犹如牛郎织女,不是说他做了和尚又是什么?书中说宝玉自己该做的词倒做不出来,这正是因为作者觉得没有再另做的必要了。

如果把薛宝琴这首《西江月》与她以前所作的《赋得红梅花》诗、她口述的《真真国女儿诗》对照起来看,就不难相信朱楼梦残、"离人恨重"正是她未来的命运。就连异乡思亲,月夜伤感,在词中也可以找到暗示。此外,从宝琴的个人萧索前景中也反映出当时的一些大家族已到了风飘残絮、落红遍地的没落境地了。"三春事业付东风,明月梅花一梦。"这是宝琴的惆怅,同时也是作者的叹息。

作者简介

曹雪芹,清代小说家。名沾,字梦阮,雪芹是其号,又号芹圃、芹溪。祖籍辽宁辽阳,先世原是汉族,后为满洲正白旗"包衣"。曹雪芹一生正好经历了曹家盛极而衰的过程。少年时期曾经在南京过了一段"锦衣纨绔"、"饫甘餍肥"的生活。十三岁迁居北京。雍正(1722-1735)初年,曹家遭受一系列打击,家产抄没。公元1750年(乾隆十五年)左右迁居北京西郊黄叶村(现为曹雪芹纪念馆),"蓬牖茅椽、绳床瓦灶",贫病交加,又加上幼子夭折,生活非常悲凉。最后因贫病无医而逝世。曹雪芹性格傲岸,愤世嫉俗,豪放不羁,嗜酒,才气纵横,善谈吐。能诗善画。其诗立意新奇,风格近唐代诗人李贺。他最大的贡献在于小说创作,他所创作的长篇小说《红楼梦》代表了中国古典小说的最高成就,在世界文坛上享有崇高声誉。