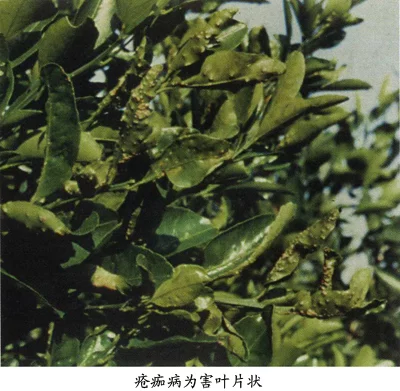

柑橘疮痂病

柑橘疮痂病又称疥疮疤、癞头疤、麻壳等,是由柑橘痂圆孢侵染所引起的、发生在柑橘上的一种病害。新梢生长不良,严重时引起大量幼果、嫩叶脱落,未落果实小、畸形,影响果实品质,影响果品价格。

柑橘疮痂病主要分布在亚热带柑橘产区,中国浙江、江西等地发生严重。 病菌以菌丝体在枝、叶和果实上越冬。春季阴雨多湿,气温上升到15℃以上时,越冬病菌产生分生孢子,经风雨或昆虫传播侵染新梢和嫩叶,开花时能侵害花瓣和花托,以后又侵害幼果。当气温超过25℃时,病菌生长便受抑制。春梢、幼果发病重,夏、秋梢一般发病轻。

柑橘疮痂病防治重点在保护幼嫩器官,防止病菌侵染。由于该病病菌对温度的要求较低,应在春季温度在15-24℃期间加以防治。

- 中文名称 柑橘疮痂病

- 外文名称 Citrus scab

- 别名 癞头疤

- 为害作物 温州蜜柑、蕉柑、椪柑、柠檬等

- 为害部位 叶片、枝梢、果实

信息

中文学名:柑橘疮痂病

.

. 别称:癞头疤

分布区域:中国各柑橘产区均有分布

病原拉丁学名:Elsinoefewcetti

病害类型:真菌

主要危害作物:温州蜜柑、蕉柑、椪柑、柠檬等

主要为害部位:叶片,枝梢,果实

为害症状

在叶片上初期为油渍状的黄色小点,接着病斑逐渐增大,颜色变为蜡黄色。后期病斑木栓化,多数向叶背面突出,叶面则凹陷,形似漏斗。严重时叶片畸形或脱落。嫩枝被害后枝梢变短,严重时呈弯曲状,但病斑突起不明显。花器受害后,花瓣很快脱落。果上发病症状在谢花后不久即可出现,开始为褐色小点,以后逐渐变为黄褐色木栓化突起。幼果严重时多脱落,不脱落的也果形小,皮厚,味酸甚至畸形。空气湿度大时,病斑表面能长出粉红色的分生孢子盘。

传播途径和发病条件

疮痂病菌以菌丝体在患病组织内越冬。翌年春季,当气温回升到15℃以上,并为阴雨高湿的天气时,老病斑上即可产生分生孢子,并借助水滴和风力传播到幼嫩组织上,萌发后侵入。潜育期10天左右。新病斑上又产生分生孢子进行再次侵染。

.

. 不同柑橘类型和品种的抗病性差异很大,一般宽皮柑橘和柠檬类比较容易感病,杂柑和柚类次之,甜橙类则很抗病。在我国栽培的柑橘品种中,最易感病的有温州蜜柑、早橘、本地早、南丰蜜橘、福橘、衢橘、乳橘、柠檬、柠檬及天草等;其次是椪柑、蕉柑、枸头橙、小红橙等;比较抗病的有柚类、梗橘和大多数杂柑类品种;甜橙类品种在我国表现高度抗病。但在阿根廷、美国等地已发现另一种疮痂病菌和新的生物型,可使甜橙类品种严重发病。

疮痂病菌只侵染感病品种的幼嫩组织,初抽出来的新梢幼叶尚未展开前及刚落花后的幼果最易感病,随着组织的老熟,感病性也随之下降。

温度和湿度对疮痂病的发生流行都有决定性的影响。发病的温度范围为15~30℃,最适为20~28℃。在浙江等橘区,疮痂病以对幼果的为害最重,春梢的发病情况在不同年份间有很大差异。温度偏低是限制春梢发病程度的关键因素。

发病规律

春季气温长升到15℃以上和多雨高湿时,老病斑产生分生孢子,以风雨或昆虫传到春梢嫩叶、花及幼果上,侵入表皮后,以3~10天潜育期出现新病斑,完成初侵染。以后又产生分生孢子辗转危害夏、秋梢嫩叶、嫩梢及果实,以菌丝体在病部越冬。发病的最适宜温度为20~21℃,气温超过24℃即停止发病。若在新梢抽生及展叶时,碰上连绵阴雨,或清晨大雾重露,此病易流行。所以温、湿度对疮痂病的发生和流行起决定性作用。

防治方法

生物防治

重点喷药时期:第一次掌握在春芽萌动、芽长1-2mm(一般不超过1cm的长度)时,以保护春梢;第二次喷药掌握在花落2/3时,以保护幼果。

在重点时期使用《靓果安》400-600倍液进行喷雾。

药剂方法

以防治幼果疮痂病为重点,于花谢2/3时喷药,发病条件特别有利时可在半个月后再喷一次。春芽期(芽长2毫米)最好根据预报来决定是否用药。有效的药剂品种有波尔多液(硫酸铜0.5~1千克,石灰0.5~1千克,水100千克)、55%硫菌霉威可湿性粉剂1000~1200倍液、50%多霉清可湿性粉剂800~1000倍液、77%可杀得2000型800倍液、80%必备可湿性粉剂400~600倍液、80%山德生(大生M-45)可湿性粉剂600倍液、30%二元酸铜可湿性粉剂400~500倍液、20%龙克菌(杀菌铜)胶悬剂500倍液、12%绿菌灵乳油500倍液。

基本方法

(1)剪除病梢病叶。冬季和早春结合修剪,剪除病枝病叶,春梢发病后也及时剪除病梢。

(2)实施检疫。新开柑橘园要采用无病苗木,防止病菌带入。另外,也要防止国外新的疮痂病菌种类和生物型传入国内。

柑橘疮痂病

柑橘疮痂病