枯山水

枯山水是日本园林的一种,多用于僧人悟道所观,承载着日本”寂“的文化理念,来源于中国。受中国”禅宗“的影响,于镰仓时期得到发展,在镰仓末期,枯山水成为固定的园林形式。平安末期的《作庭记》中记载”于无池无水之地,以石垒成,借此接近枯山水”,这也是日本首次出现枯山水一词。

室町时代枯山水发展至巅峰,并与真山水分离。

江户时代枯山水逐渐小型化,并出现了枯山水,真山水,茶庭融合的园林模式。

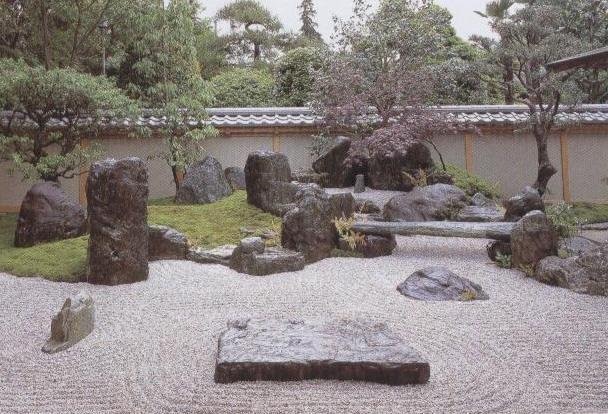

枯山水一般由石,沙砾,苔藓,常青松等元素构成,其中由石与沙砾构成的枯山水最为常见。

- 中文名 枯山水

- 外文名 Japanese rock garden

- 国家 日本

- 发展高峰 室町时代

- 典型代表 京都府龙安寺方丈楠庭

自律精神

13世纪

公元538年的时候,日本开始接受佛教,并派一些学生和工匠到古代中国,学习内陆艺术文化。13世纪时,源自中国的另一支佛教宗派禅宗在日本流行,为反映禅宗修行者所追求的苦行及自律精神,日本园林开始摈弃以往的池泉庭园,而是使用一些如常绿树、苔藓、沙、砾石等静止、不变的元素,营造枯山水庭园,园内几乎不使用任何开花植物,以期达到自我修行的目的。

寓意

禅宗庭院内,树木、岩石、天空、土地等常常是寥寥数笔即蕴涵着极深寓意,在修行者眼里它们就是海洋、山脉、岛屿、瀑布,一沙一世界,这样的园林无异于一种精神园林。后来,这种园林发展臻于极致--乔灌木、小桥、岛屿甚至园林不可缺少的水体等造园惯用要素均被一一剔除,仅留下岩石、耙制的沙砾和自发生长与荫蔽处的一块块苔地,这便是典型的、流行至今的日本枯山水庭园的主要构成要素。而这种枯山水庭园对人精神的震撼力也是惊人的。

空间特征

庭园与建筑的联系极为密切,两者在空间上互相渗透、延伸,小面积的庭园内容极简约。以沙代水,以石代山,往往是一组或者若干组石景,白沙或者绿苔铺地,配置少量的乔灌木,此外别无他物,人不能进入庭院,只可以从旁观赏犹如大型盆景,即后期的枯山水,石景的平面布局大体上按照直线与三角形相综合的规律.立体构成则以三石一组为基本单元。无论石景的总体或者局部的石组.,都具有明确的主客之势、韵律之感的构图美。而这些构图美同时也表现了宗教的种种象征寓意。譬如:达摩石为达摩面壁的象征。佛盆石寓意佛说法的故事.桥石则寓意于心往彼岸世界的接引桥等等。

元素:细细耙制的细沙,石组、石灯笼、常绿树、苔藓等静止不变的元素。

历史

- 平安时代(794年-1192年)-镰仓时代(1192年-1333年)、中国唐朝(618年-907年)水墨画传入日本。

- 平安时代末期,世界第一部园林典籍《作庭记》中首次记录了枯山水。

- 镰仓时代末期,与禅宗相应的以追求自然意义和佛教意义的写意园林发展固定为枯山水形式。

- 南北朝(1333年-1392年)时代,枯山水的实践时期,一般与真山水(池泉部分)同存于一个园林中,以真山水为主体,枯山水为辅。

- 室町时代(1393年-1573年),枯山水逐渐从寺社园林走入武家和皇家园林,并逐步与真山水分离开来。枯山水的颠峰时期,出现了枯山水的双璧大德寺和龙安寺。

- 桃山时代(1573年-1603年),以茶道宗匠千利休所创立的草庵风茶室为代表的日式茶庭兴起。

- 江户时代(1603年-1867年),多以小型枯山水为主,以枯山水、真山水和茶庭相互融合园林形式出现。

结构

15世纪

建于京都龙安寺的枯山水庭园是日本最有名的园林精品。而这里的"石庭",据说是最具深意的一幅写意抽象画,它占地呈矩形,面积仅330平方米,庭园地形平坦。名为"虎负子渡河"的枯山水,由15尊大小不一之石及大片灰色细卵石铺地所构成。石以二、三或五为一组,共分五组,但不论从哪一个角度看,都会看不到其中一颗石头,只有身处主持的位置,方可将15尊石头尽收眼底。石组以苔镶边,往外即是耙制而成的同心波纹。

龙安寺枯山水

龙安寺枯山水 交相调谐

同心波纹可喻雨水溅落池中或鱼儿出水。看似白砂、绿苔、褐石,但三者均非纯色,从此物的色系深浅变化中可找到与彼物的交相调谐之处。砂石的细小与主石的粗犷、植物的"软"与石的"硬"、卧石与立石的不同形态等,又往往于对比中显其呼应。因其属眺望园,故除耙制细石之人以外,无人可以迈进此园。而各方游客则会坐在庭园边的深色走廊上--有时会滞留数小时,以在砂、石的形式之外思索龙安寺布道者的深刻涵义。

运动韵律

岩石

你可以将这样一个庭园理解为河流中的岩石,或传说中的神秘小岛,但若仅从美学角度考虑亦堪称绝作;它对组群、平衡、运动和韵律等充分权衡,其总体布局相对协调,以至于稍微移动某一块石便会破坏该庭园的整体效果。

技巧

由古岳禅师在16世纪设计的大德寺大仙院的方丈东北庭,通过巧妙地运用尺度和透视感,用岩石和沙砾营造出一条"河道"。这里的主石,或直立如屏风,或交错如门扇,或层叠如台阶,其理石技艺精湛,当观者远眺时,分明能感觉到"水"在高耸的峭壁间流淌,在低浅的桥下奔流。

庭园营造

须弥山石

景石分作九个山头来象征须弥山:佛教的宇宙观倡导天动说,据说须弥山被视为世界中心的高山,按风轮、水轮、金轮的顺序叠为三层。相传它是一座了不起的圣山,可以保佑万物的平安。

石灯笼

日语中有"净火"一词,是指神前净火,意味着用火去净化万物。每当人们在保留火种时就愈感到火具有的神奇魅力。人们不愿让这神圣的火种熄灭,就用笼去罩住它。石灯笼罩住的圣火一般被置放在寺庙内,它后来演化为日本园林景观中的重要元素。它预示着光明和希望,会给人带来好运。

龟岛鹤岛

由六尊矮石按龟首、龟足、龟尾的形式组成龟岛 六景石(一鹤首石、两鹤羽石、两鹤足石、一鹤尾石)组成一个抽象鹤岛。据说,中国战国时代的帝王、霸王和武将都期望自己能成为仙人-- 能像仙鹤一样自由飞翔,像海龟一样潜入海底,并且还会长生不老。后来,这些愿望就作为象征寄托在龟鹤身上,以龟岛为例的虚幻想像以及对它的憧憬,成为一种蓬莱神话传入日本。

石塔

原为佛教意义上的建筑。在古代印度,用石头垒砌成塔状以供奉佛舍利,以求平安。受佛教文化影响,日本也建造了许多石塔作为供奉。江户时代以后,石塔便被作为古色古香的艺术品引入园林。石塔不仅美观,而且有镇宅一方之暗喻,还有驱灾避邪保佑平安的寓意。